文学

Literature

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは、Syusuke Gallery

に展示しております文学者イラストポートレートをご覧いただけます

どうぞ文学の部屋をお楽しみください

目次

- 1. It's New 文学の部屋

- 2. 文学者イラストポートレート Syusuke Galleryより

- 2.1. 世界の文学家

- 2.1.1. アメリカ合衆国United States of America

- 2.1.2. ドイツ連邦共和国Federal Republic of Germany

- 2.2. 日本の文学家

- 2.2.1. 北海道Hokkaido

- 2.2.2. 青森県Aomori

- 2.2.3. 岩手県Iwate

- 2.2.4. 宮城県Miyagi

- 2.2.5. 秋田県Akita

- 2.2.6. 山形県Yamagata

- 2.2.7. 福島県Fukushima

- 2.2.8. 茨城県Ibaraki

- 2.2.9. 栃木県Tochigi

- 2.2.10. 群馬県Gunma

- 2.2.11. 埼玉県Saitama

- 2.2.12. 千葉県Chiba

- 2.2.13. 東京都Tokyo

- 2.2.14. 神奈川県Kanagawa

- 2.2.15. 新潟県Niigata

- 2.2.16. 富山県Toyama

- 2.2.17. 石川県Ishikawa

- 2.2.18. 福井県Fukui

- 2.2.19. 山梨県Yamanashi

- 2.2.20. 長野県Nagano

- 2.2.21. 岐阜県Gifu

- 2.2.22. 静岡県Shizuoka

- 2.2.23. 愛知県Aichi

- 2.2.24. 三重県Mie

- 2.2.25. 滋賀県Shiga

- 2.2.26. 京都府Kyoto

- 2.2.27. 大阪府Osaka

- 2.2.28. 兵庫県Hyogo

- 2.2.29. 奈良県Nara

- 2.2.30. 和歌山県Wakayama

- 2.2.31. 鳥取県Tottori

- 2.2.32. 島根県Shimane

- 2.2.33. 岡山県Okayama

- 2.2.34. 広島県Hiroshima

- 2.2.35. 山口県Yamaguchi

- 2.2.36. 徳島県Tokushima

- 2.2.37. 香川県Kagawa

- 2.2.38. 愛媛県Ehime

- 2.2.39. 高知県Kochi

- 2.2.40. 福岡県Fukuoka

- 2.2.41. 佐賀県Saga

- 2.2.42. 長崎県Nagasaki

- 2.2.43. 熊本県Kumamoto

- 2.2.44. 大分県Oita

- 2.2.45. 宮崎県Miyazaki

- 2.2.46. 鹿児島県Kagoshima

- 2.2.47. 沖縄県Okinawa

- 2.2.48. 出生地不明Unknown

It's New 文学の部屋

文学者

イラストポートレート Syusuke Galleryより

出身国別、都道府県でお届けしています

世界の文学家

アメリカ合衆国

United States of America

ドイツ連邦共和国

Federal Republic of Germany

該当の投稿はありません。

日本の文学家

北海道

Hokkaido

青森県

Aomori

岩手県

Iwate

宮城県

Miyagi

秋田県

Akita

山形県

Yamagata

福島県

Fukushima

茨城県

Ibaraki

栃木県

Tochigi

群馬県

Gunma

埼玉県

Saitama

千葉県

Chiba

東京都

Tokyo

神奈川県

Kanagawa

新潟県

Niigata

富山県

Toyama

石川県

Ishikawa

福井県

Fukui

山梨県

Yamanashi

長野県

Nagano

岐阜県

Gifu

静岡県

Shizuoka

愛知県

Aichi

三重県

Mie

滋賀県

Shiga

京都府

Kyoto

大阪府

Osaka

兵庫県

Hyogo

奈良県

Nara

和歌山県

Wakayama

鳥取県

Tottori

島根県

Shimane

岡山県

Okayama

広島県

Hiroshima

山口県

Yamaguchi

徳島県

Tokushima

香川県

Kagawa

愛媛県

Ehime

高知県

Kochi

福岡県

Fukuoka

佐賀県

Saga

長崎県

Nagasaki

熊本県

Kumamoto

大分県

Oita

宮崎県

Miyazaki

鹿児島県

Kagoshima

沖縄県

Okinawa

該当の投稿はありません。

出生地不明

Unknown

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

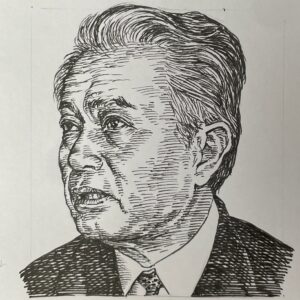

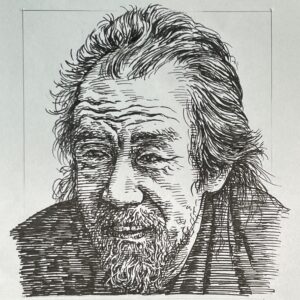

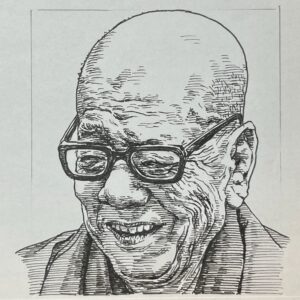

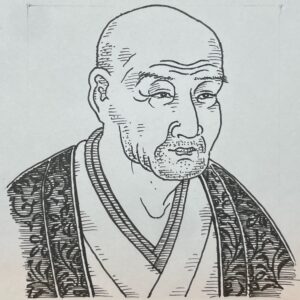

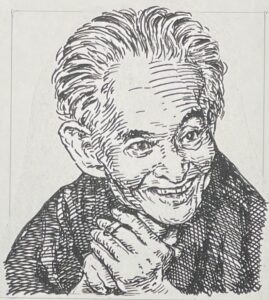

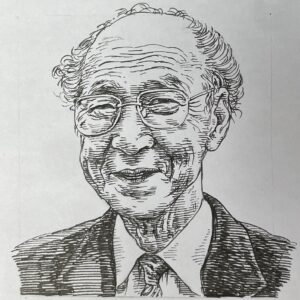

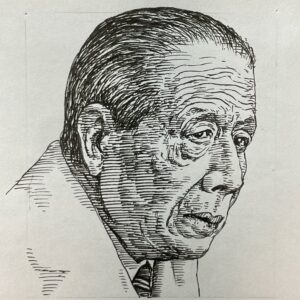

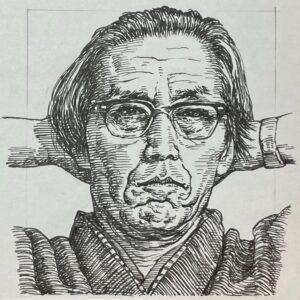

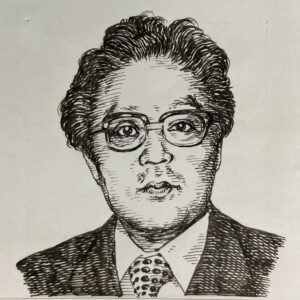

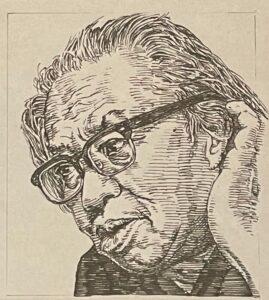

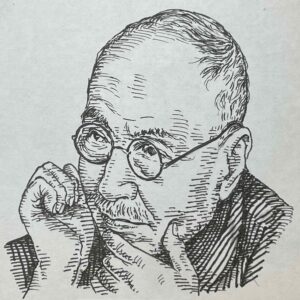

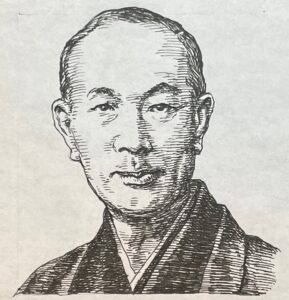

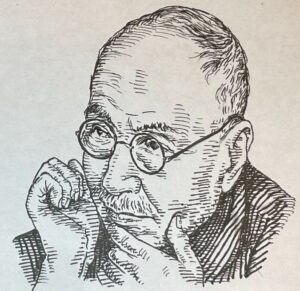

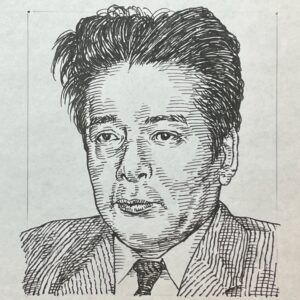

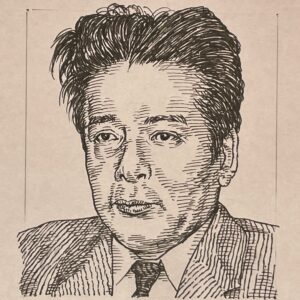

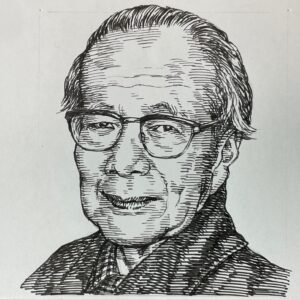

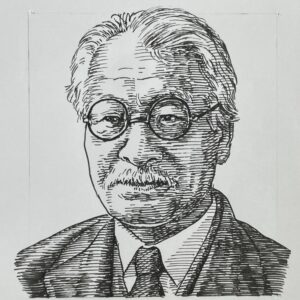

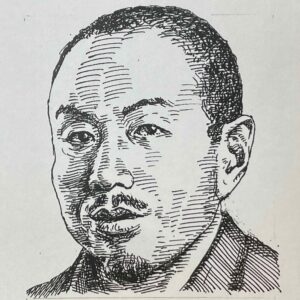

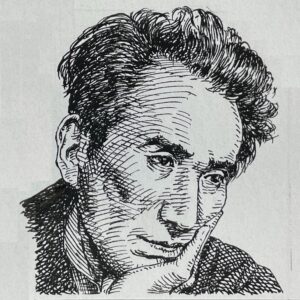

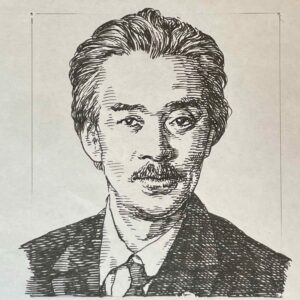

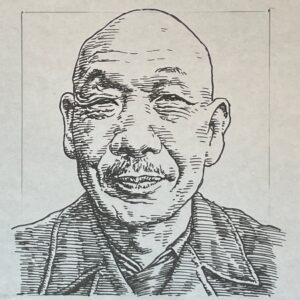

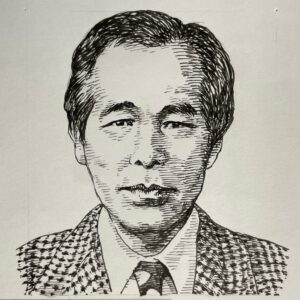

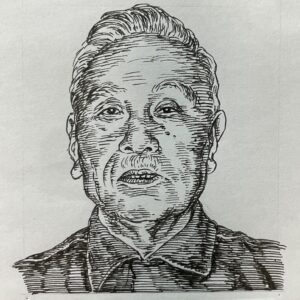

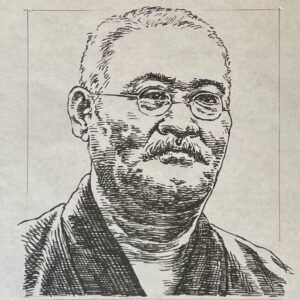

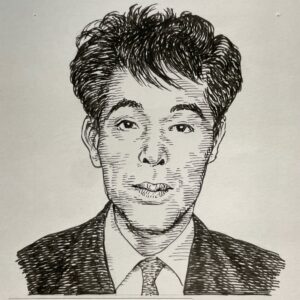

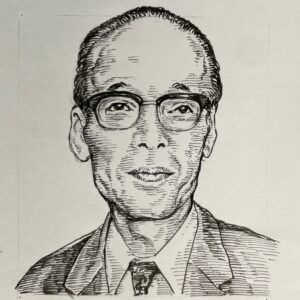

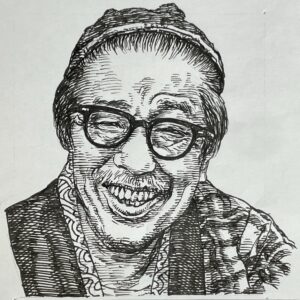

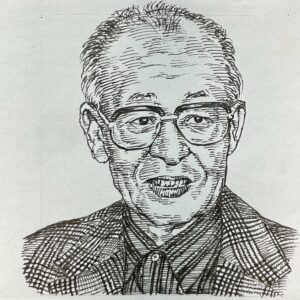

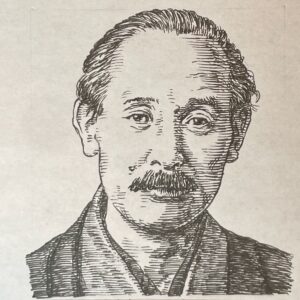

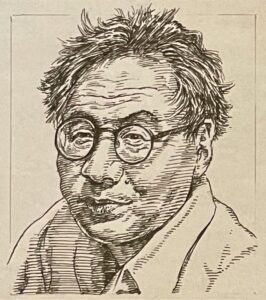

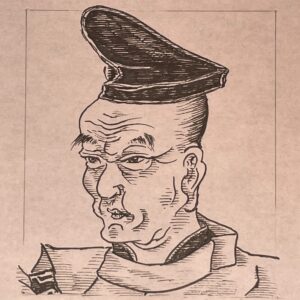

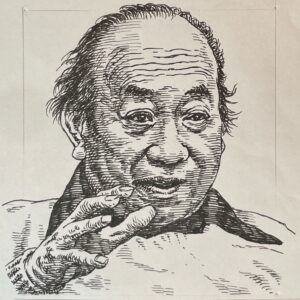

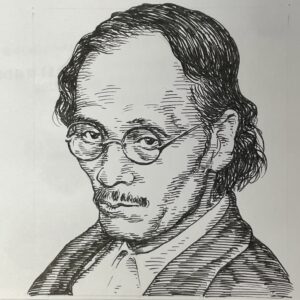

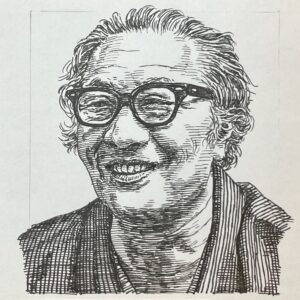

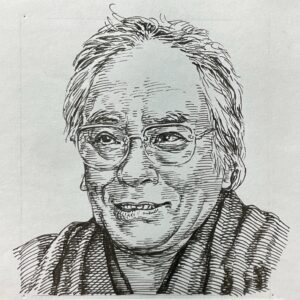

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232New!!

2026-02-16

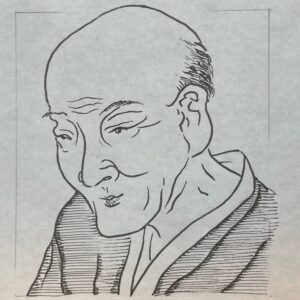

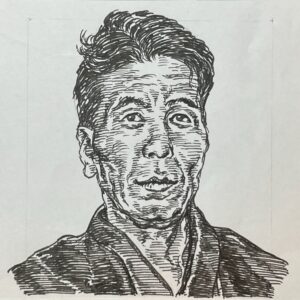

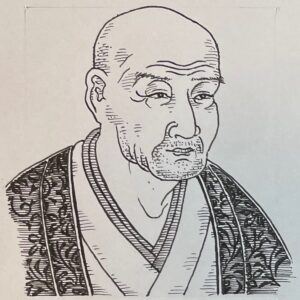

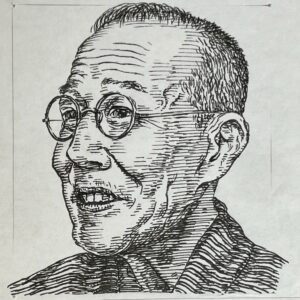

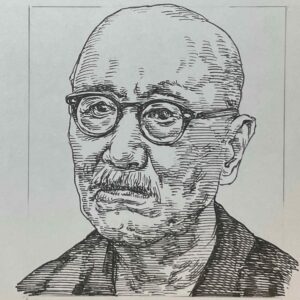

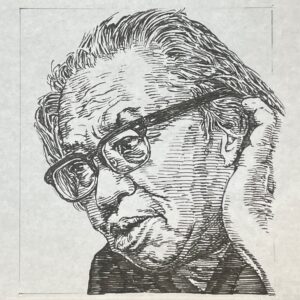

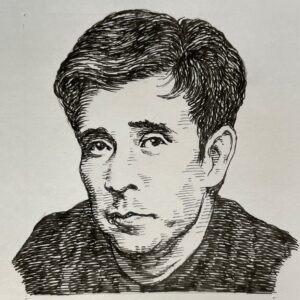

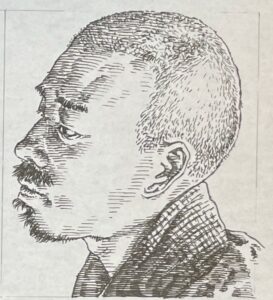

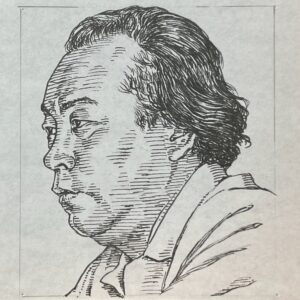

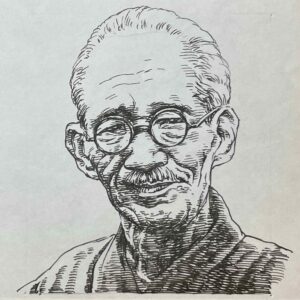

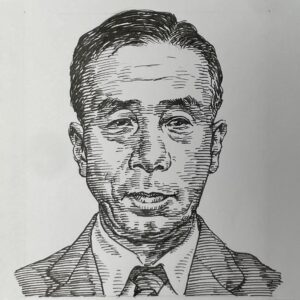

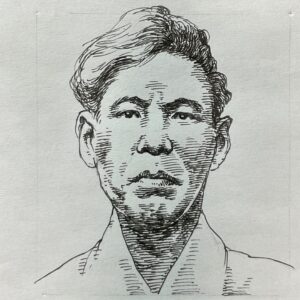

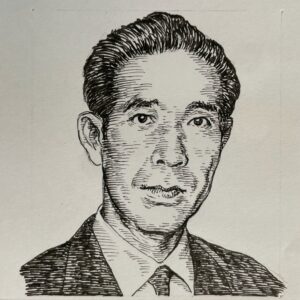

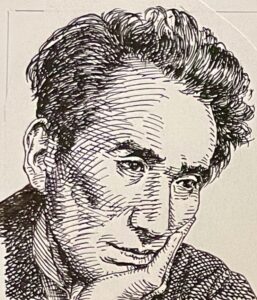

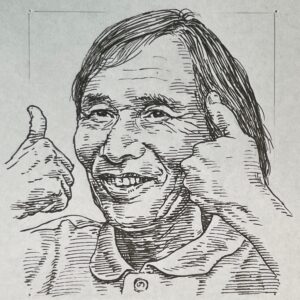

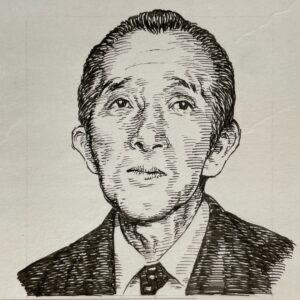

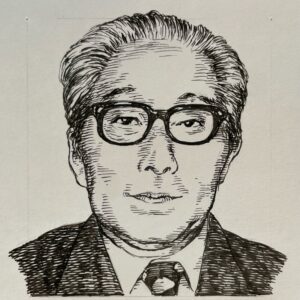

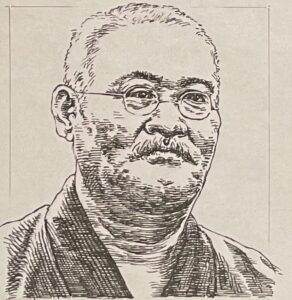

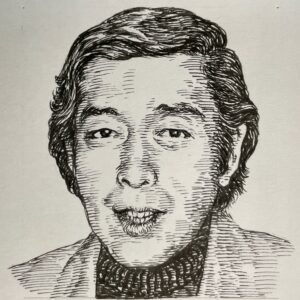

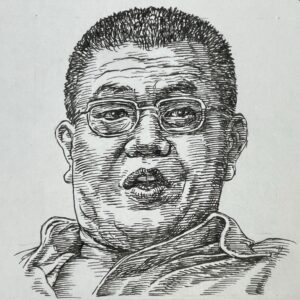

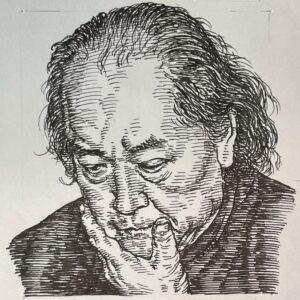

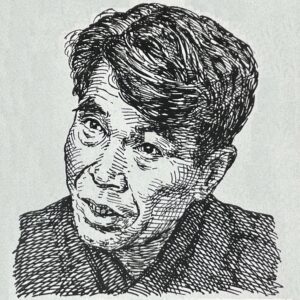

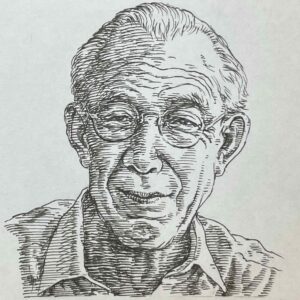

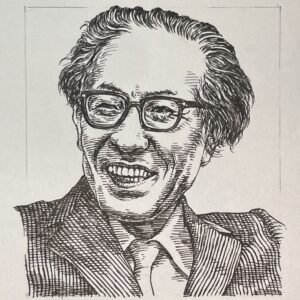

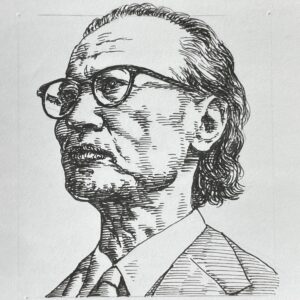

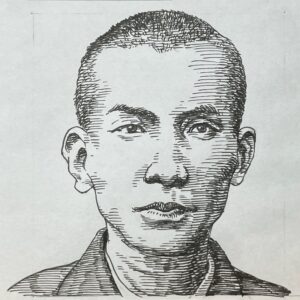

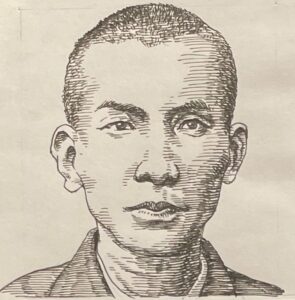

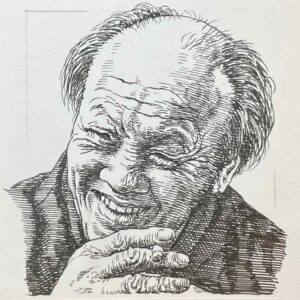

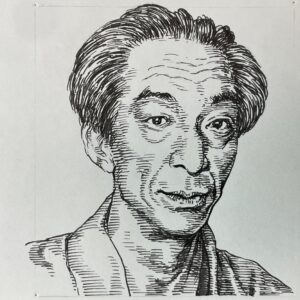

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231

2026-02-15

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします

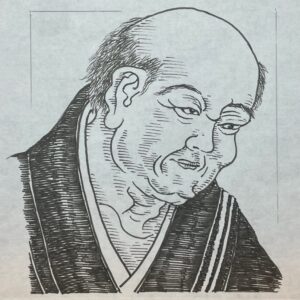

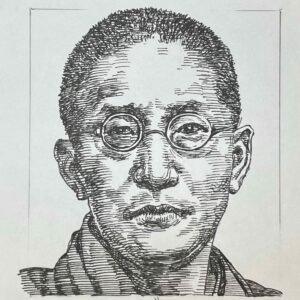

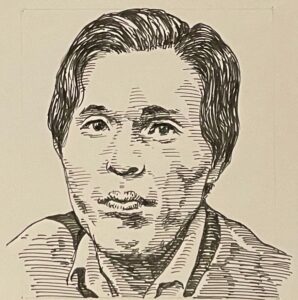

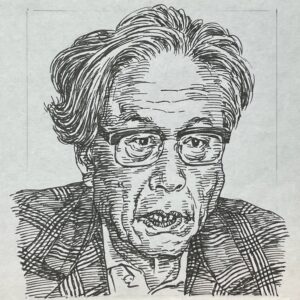

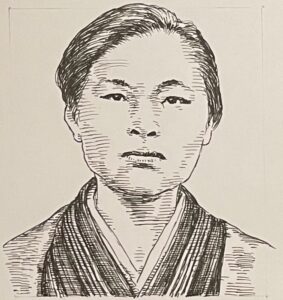

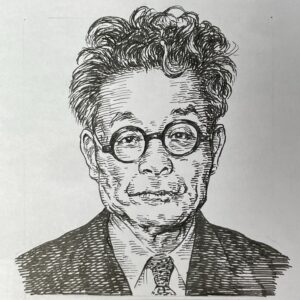

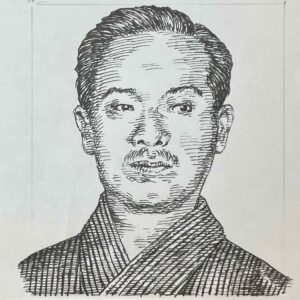

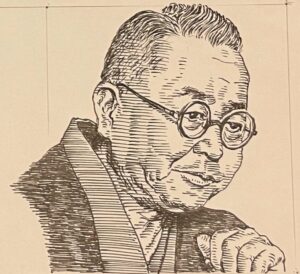

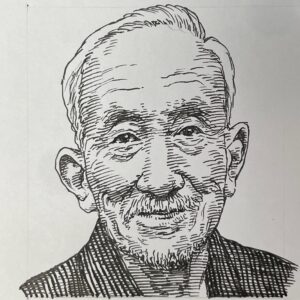

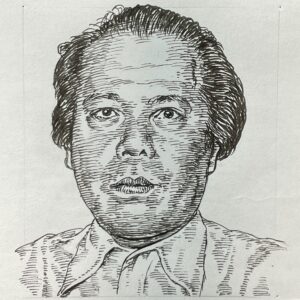

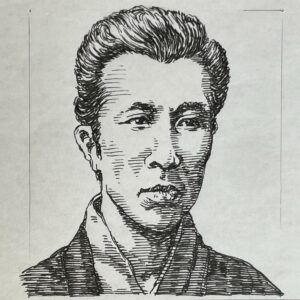

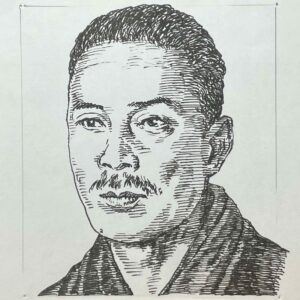

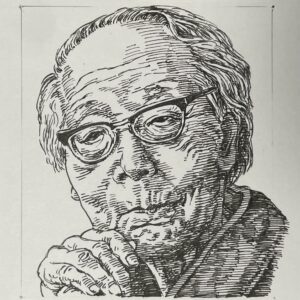

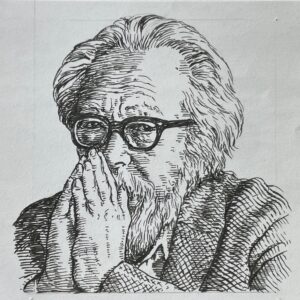

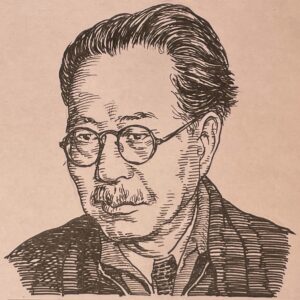

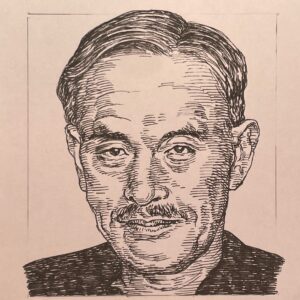

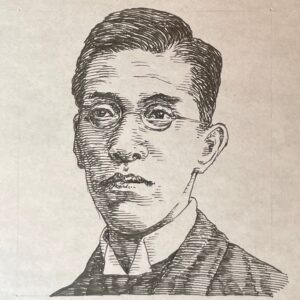

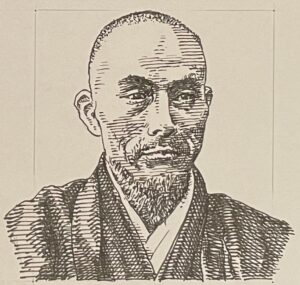

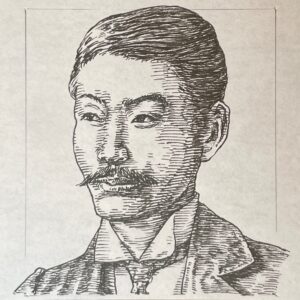

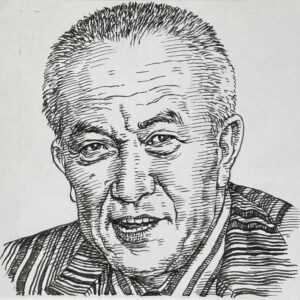

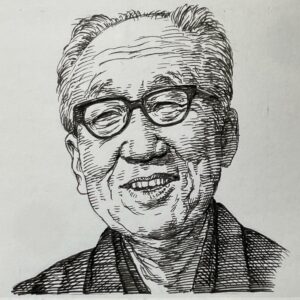

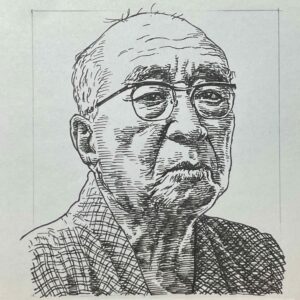

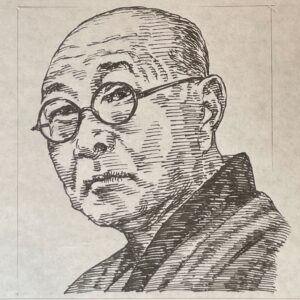

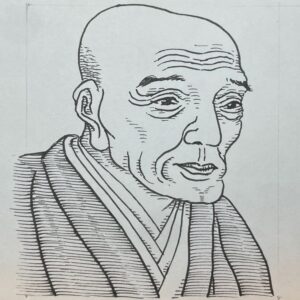

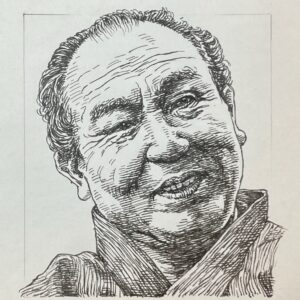

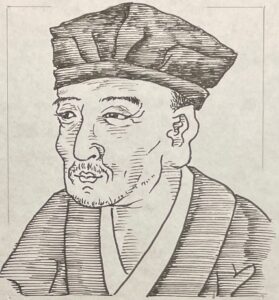

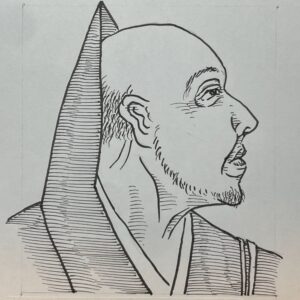

![1920-1992を生きた作詞家であり脚本家。中学卒業後、京都でアニメ映画製作など、職を転々とし、1941(昭和16)年召集され従軍。戦後、東宝の脚本家として「暗黒街の対決(1960)」や特撮映画「モスラ(1961)」などを手がけ、ゴジラシリーズにも名を残した。作詞家としては1958(昭和33)年、日本コロムビアと契約し、歌・小林旭「ダイナマイトが百五十屯(1958)」で鮮烈なデビューをはたす。以後、歌・舟木一夫「学園広場(1963)] 、「銭形平次(1966)」、歌・美空ひばり「柔(1964)」、など、映画やテレビの物語性と共鳴するヒット曲を連発。詞にドラマ性を宿した作風で、昭和歌謡の一翼を彩った。](https://illuststation196.com/wp-content/uploads/2026/01/Shinichi-Sekizawa-300x300.jpeg)