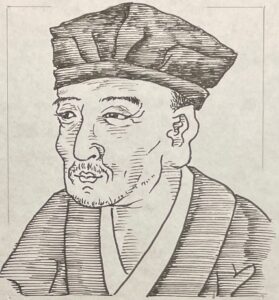

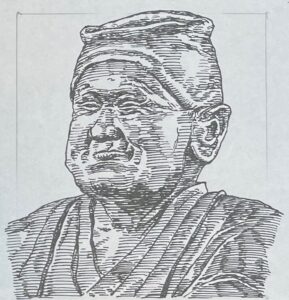

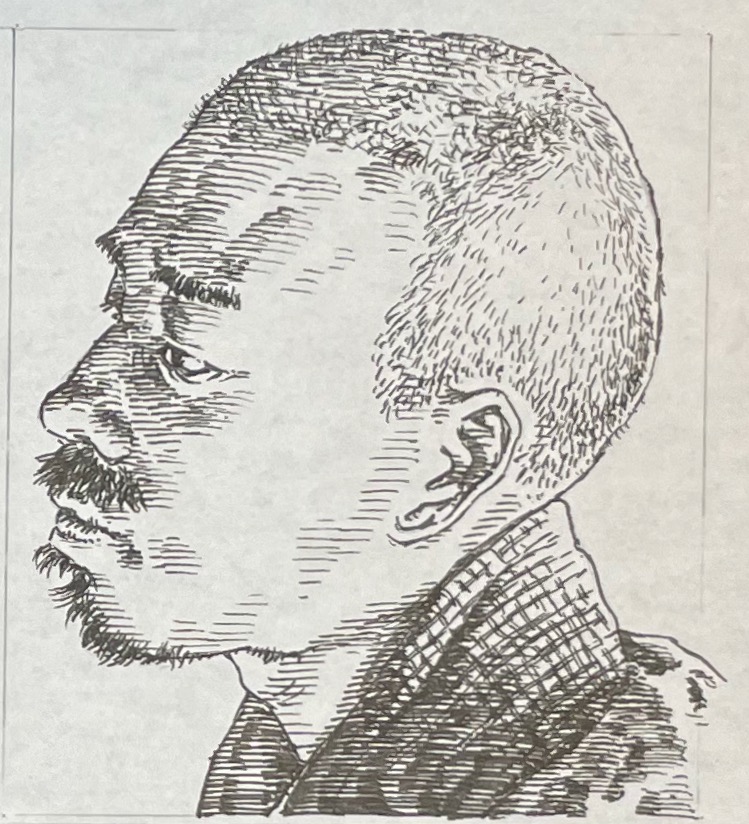

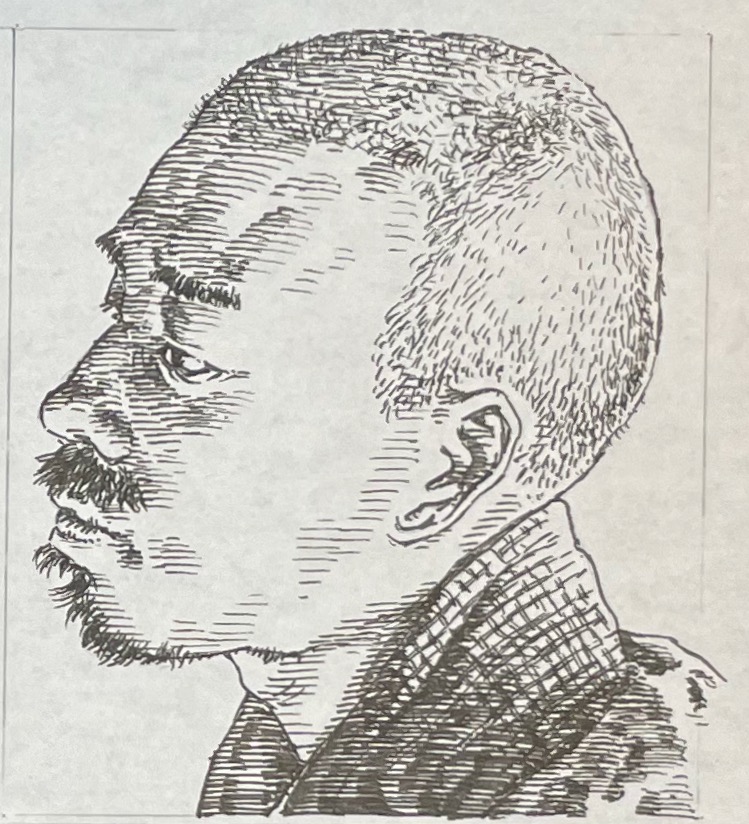

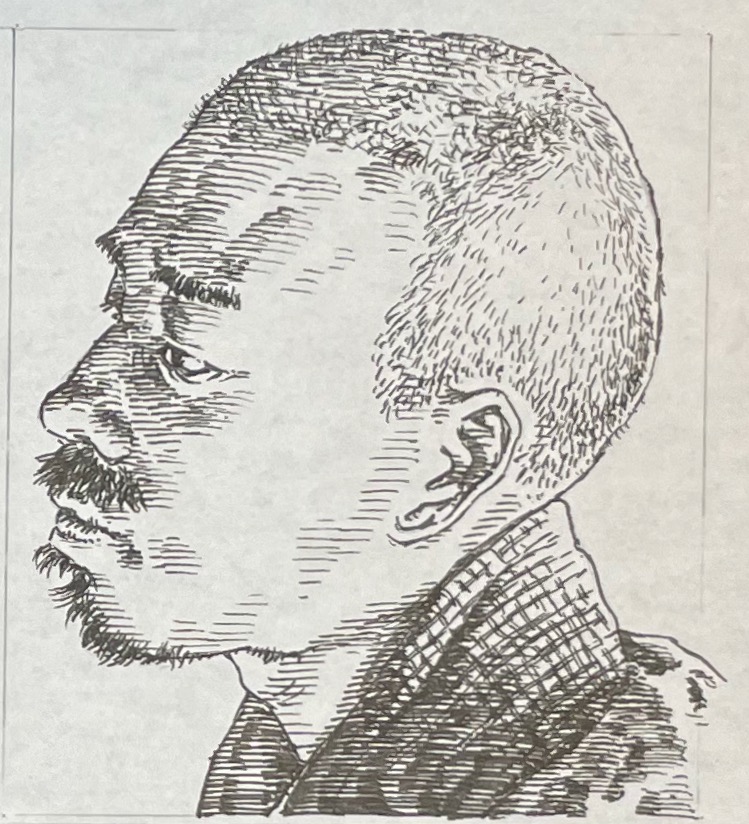

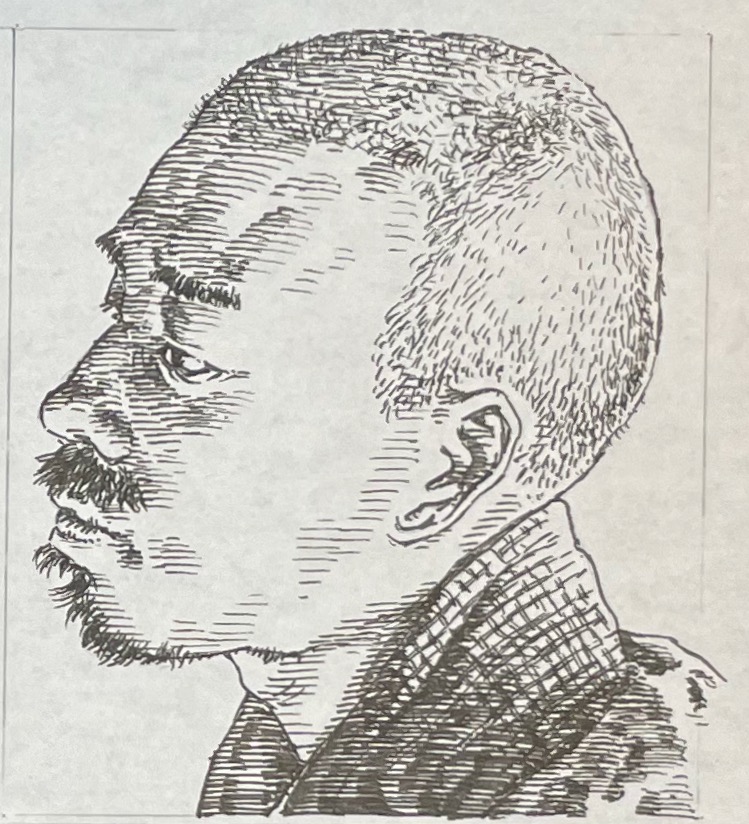

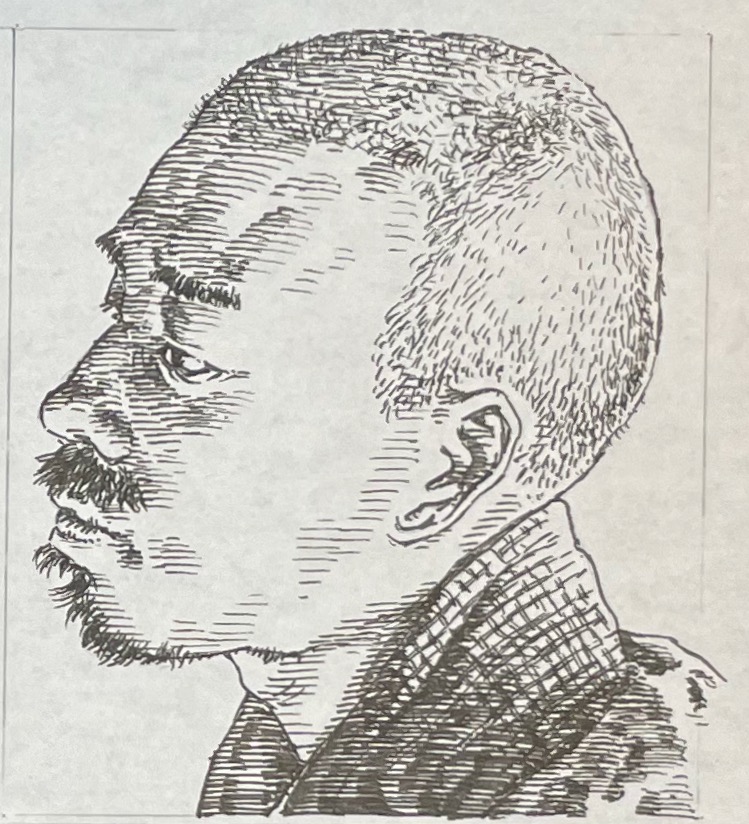

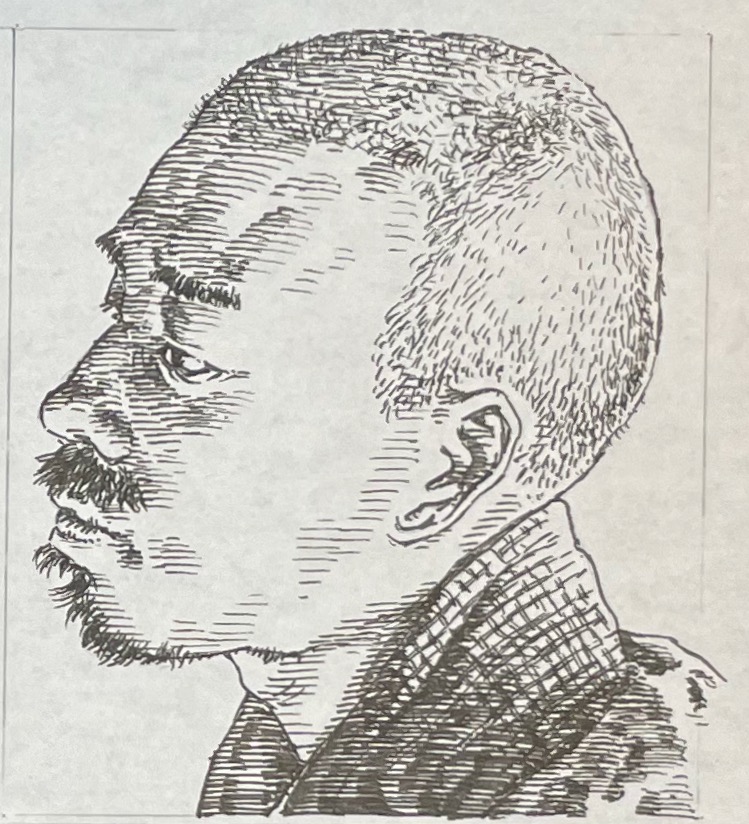

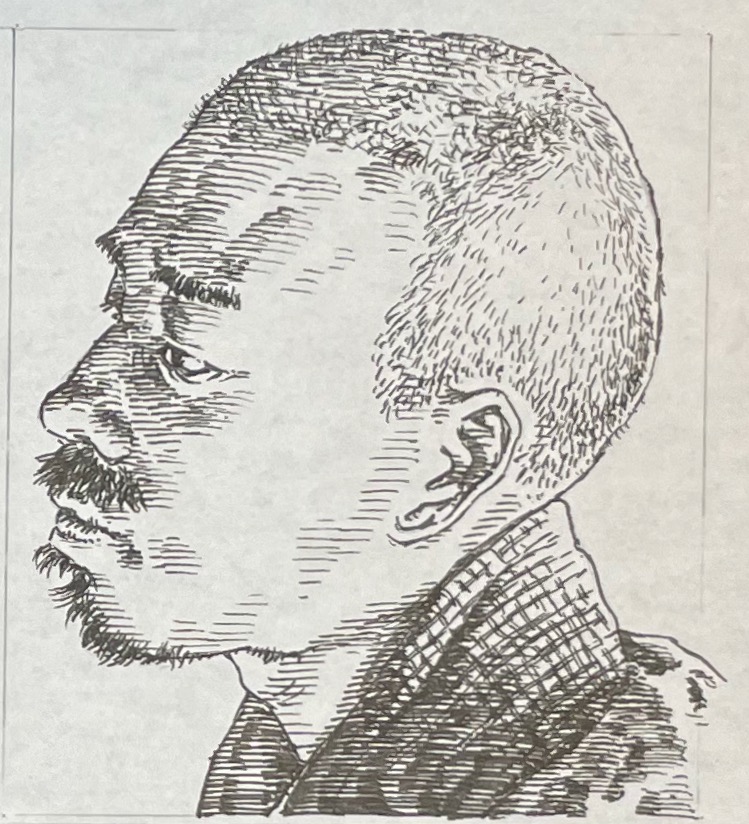

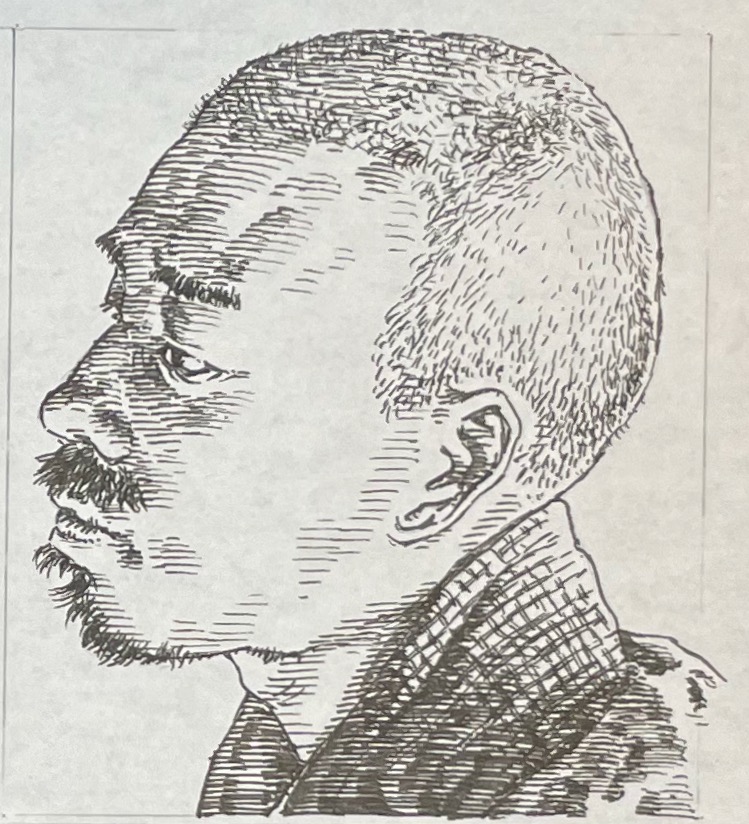

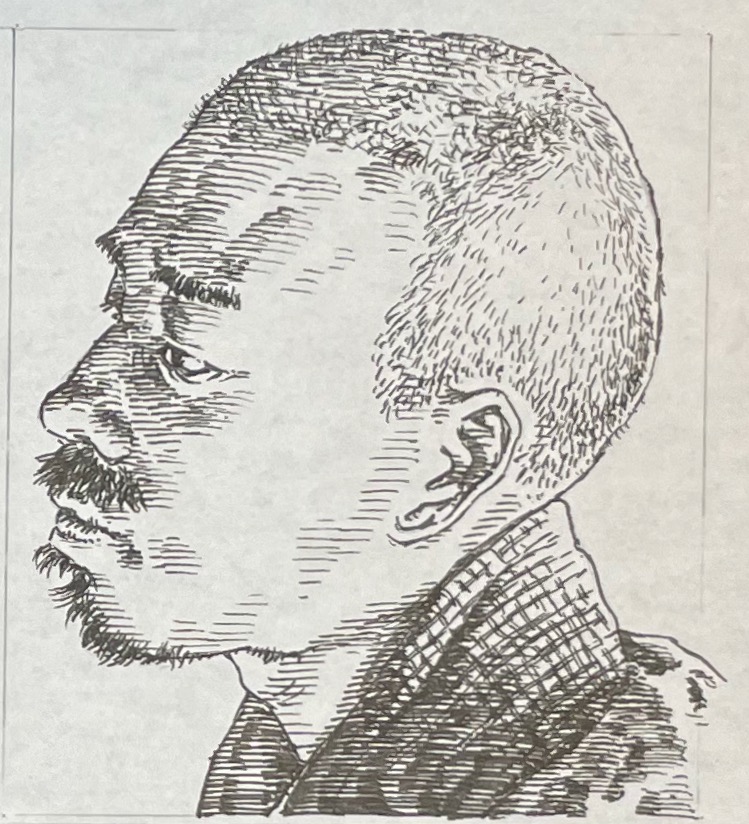

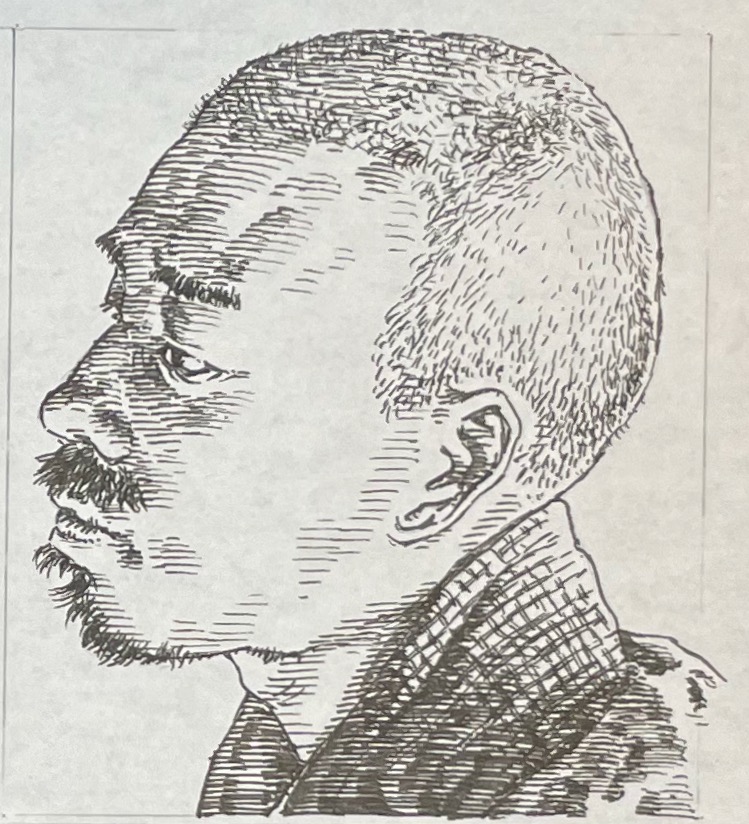

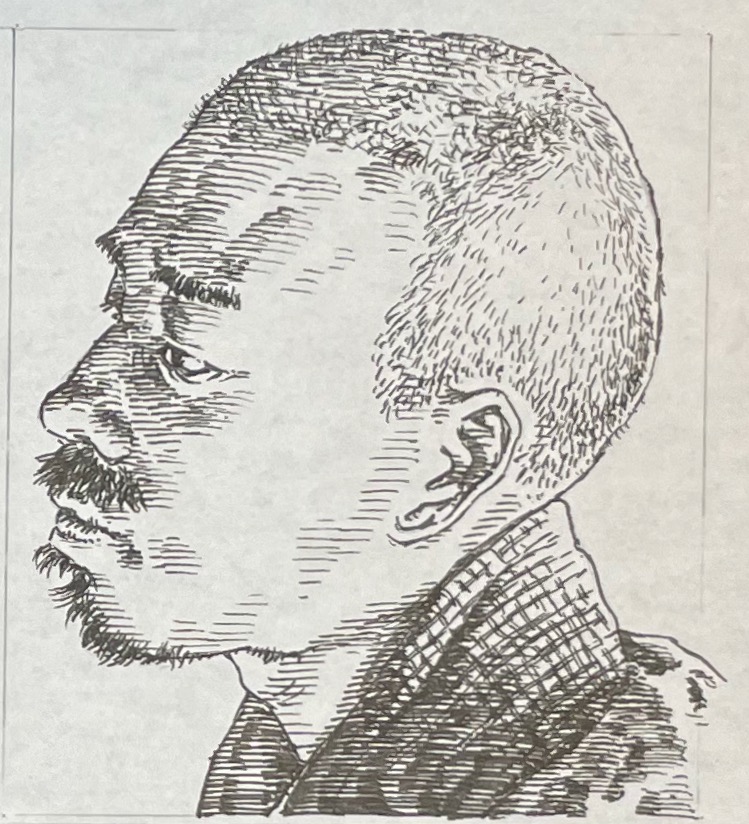

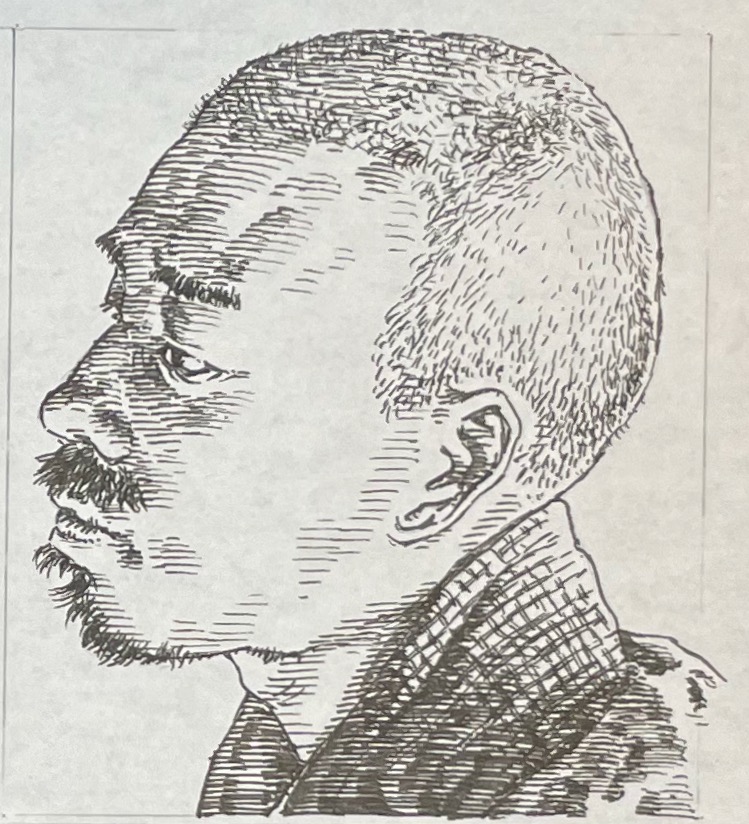

松尾芭蕉

Basho Matsuo(1644-1694)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは【江戸文学|俳諧の連歌】

松尾芭蕉をお楽しみください

歌会始(うたかいはじめ)へ詠進(応募)してみては?

歌会始について綴ってみましたのでぜひご参考ください

歌会始について

歌会始って?

天皇皇后両陛下の御前で、一般から詠進して選に預かった歌、選者の歌、召人の歌、皇族殿下のお歌、皇后陛下の御歌と続き、最後に御製が披講されます。皇太子殿下をはじめ皇族方が列席され、文部科学大臣、日本芸術院会員、選歌として選ばれた詠進者などが陪聴します。(宮内庁・皇室に伝わる文化・歌会始より )

令和8年の歌会始はいつだったの?

2026年1月14日午前中に皇居宮殿「松の間」で開催されました

令和7年の歌会始はいつだったの?

2025年1月22日午前中に皇居宮殿「松の間」で開催されました

令和6年の歌会始はいつだったの?

2024年1月19日午前中に皇居宮殿「松の間」で開催されました

令和5年の歌会始はいつだったの?

2023年1月18日午前中に皇居宮殿「松の間」で開催されました

令和8年のお題は?

令和7年のお題は「明」

海外も含めて約1万4600首もの一般の方々の短歌(詠進歌)が宮内庁に届きました

※詠進歌…宮中に歌を奉るって意味が込められている

秋篠宮家の長男、悠仁さまの初出席でも話題になりました

令和7年のお題は?

令和7年のお題は「夢」

海外も含めて約1万6000首もの一般の方々の短歌(詠進歌)が宮内庁に届きました

その中で10首が選ばれて、宮崎県延岡市の高校1年生・森山文結さん(16)が今回の最年少で選ばれたってニュースになっていました

入選歌 ペンだこに うすく墨汁 染み込ませ 掠れた夢と いふ字を見てる

そして、愛子さまが歌会始に初出席でも話題になりました

令和6年のお題は?

令和6年のお題は「和」

海外も含めて1万5270首もの一般の方々の短歌(詠進歌)が宮内庁に届きました

その中で10首が選ばれて、新潟県新潟市の 東京学館新潟高校2年生・神田日陽里さん(17)が今回の最年少で選ばれたとニュースになっていました

入選歌 「それいいね」付和雷同の私でもこの恋だけは自己主張する

令和5年のお題は?

令和5年のお題は「友」

海外も含めて約1万5000首もの一般の方々の短歌(詠進歌)が宮内庁に届きました

その中で10首が選ばれて、山梨県北杜市の甲陵中学校2年生・小宮山碧生さん(14)が最年少で選ばれたとニュースになっていました

入選歌 友の呼ぶ僕のあだ名はわるくない他のやつには呼ばせないけど

皇族の方々はどんな歌を詠まれたの?(令和8年)

天皇陛下 天空にかがやく明星眺めつつ新たなる年の平安祈る

皇后陛下 メダル掛け笑顔明るき選手らに手話で伝へる祝ひのことば

秋篠宮さま 夜明け前一番鶏の鳴く声にアンルーナイの一日始まる

秋篠宮紀子さま 雨降れば部屋で工作紙芝居「あそびのひろば」は明るい広場

愛子さま 日本語を学ぶラオスの子どもらの明るき声は教室に満つ

佳子さま ブラジルと日本で会つた子どもらの明るい未来幸せ願ふ

悠仁さま 薄明かり黄昏とんぼは橋のうへ青くつきりと俊敏に飛ぶ

皇族の方々はどんな歌を詠まれたの?(令和7年)

天皇陛下 旅先に出会ひし子らは語りたる 目見(まみ) 輝かせ未来の夢を

皇后陛下 三十年(みそとせ)へて 君と訪(と)ひたる 英国の 学び舎に思ふ かの日々の夢

秋篠宮さま 初夢に何を見たのか思ひ出でむ幼き頃の記憶おぼろ

秋篠宮紀子さま 絲と針夢中にオヤを編む先に二つ三つと野の花が咲く

愛子さま 我が友とふたたび会はむその日まで追ひかけてゆくそれぞれの夢

佳子さま キャンバスに夢中になりて描きゐしかの日のことはなほあざやかににゆらるる

皇族の方々はどんな歌を詠まれたの?(令和6年)

天皇陛下 をちこちの旅路に会へる人びとの笑顔を見れば心和みぬ

皇后陛下 広島をはじめて訪ひて平和への深き念ひを吾子は綴れり

秋篠宮さま 早朝の十和田の湖面に映りゐし色づき初めし樹々の紅葉

秋篠宮紀子さま 鹿児島に集ふ選手へ子らの送る熱きエールに場は和みたり

愛子さま 幾年の難き時代を乗り越えて和歌のことばは我に響きぬ

佳子さま 待ちわびし木々の色づき赤も黄も小春日和の風にゆらるる

皇族の方々はどんな歌を詠まれたの?(令和5年)

天皇陛下 コロナ禍に友と楽器を奏でうる喜び語る生徒らの笑み

皇后陛下 皇室に君と歩みし半生を見守りくれし親しき友ら

秋篠宮さま 彼方此方(をちこち)を友らと共に行巡(ゆきめぐ)り聞き初(そ)めしことに喜びありぬ

秋篠宮紀子さま 春楡(はるにれ)の卓の木目を囲みつつ友らと語る旅の思ひ出

愛子さま もみぢ葉の散り敷く道を歩みきて浮かぶ横顔友との家路

佳子さま 卒業式に友と撮りたる記念写真裏に書かれし想ひは今に

歌会始で出てくる召人って?

天皇陛下から特別に選ばれ、歌会始に招かれて和歌を披露される方を指す

2023年は歌人の小島ゆかりさんが召人に選ばれています

召人 旧友のごとくなつかしあかねさす夕陽の丘に犬とゐる人

2024年は歴史学者の栄原永遠男さんが召人に選ばれています

召人 歌木簡かかげ三十一文字をよむ温き響きに座は和みたり

2025年は国文学者の三田村雅子さんが召人に選ばれています

召人 一人寝の夜の寝覚のさびしさにみじかき夢のかけらを拾ふ

2026年は日本文学者のピーター・J・マクミランさんが召人に選ばれています

召人 御杣山明るむ天に杣人の声ひびきたり「一本寝るぞ」

令和9年の詠進要領が宮内庁から発表されました

※令和10年度のお題は次回の「歌会始」で発表されます

歌会始に来年のお題が発表されるんだ

そのお題は「旅」

宮内庁の歌会始の詠進要領(令和8年)によると…お題は「旅」ですが、歌に詠む場合は「旅」の文字が詠み込まれていればよく、「旅路」、「旅籠」、「旅愁」のような熟語にしても差し支えありません。とのこと。(宮内庁・皇室に伝わる文化・歌会始より )

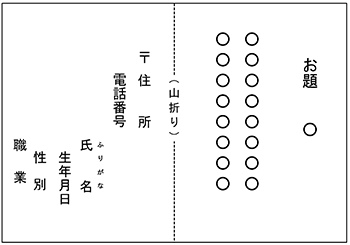

そして何より、詠進(応募)方法が古風なところが凄い!

どんな方法で詠進(応募)するの?

半紙を用意

半紙は横長に置きます

※海外から詠進する場合は、用紙は随意(但、半紙サイズ24㎝ × 33㎝の横長)とし、毛筆でなくても差し支えありません。

半紙の右半分にお題と短歌を

左半分は郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名、ふりがな)、生年月日、性別、職業を縦書きで書く

※無職の場合は、「無職」と書いてください(以前に職業に就いたことがある場合には、なるべく元の職業を書いてください)。なお、主婦の場合は、単に「主婦」と書いても差し支えありません。

いずれも毛筆自筆で書く

病気又は身体障害のため毛筆にて自書することができない場合は下記によることができます。

- 代筆(墨書)による。代筆の理由、代筆者の住所及び氏名を別紙に書いて詠進歌に添えてください。

- 本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この場合、これらの機器を使用した理由を別紙に書いて詠進歌に添えてください。

- 視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。

郵送は

封筒に郵便番号100-8111、宮内庁と下記、「詠進歌」と書き添えてください。

※詠進歌は、小さく折って封入して差し支えありません。

注意事項もあります

次の場合には、詠進歌は失格となります。

- お題を詠み込んでいない場合・短歌の定型でないもの又用紙が縦長の場合

- 一人で二首以上詠進した場合や毛筆でない場合

- 詠進歌が既に発表された短歌と同一又は著しく類似した短歌である場合

- 詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の出版物、年賀状等により発表した場合

- 詠進歌の詠進要領4に記した代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての詠進歌

- 住所、電話番号、氏名、生年月日、性別、職業を書いていないものその他この詠進要領によらない場合

詠進(応募)期間は?

お題発表の日(2026年1月14日)から9月30日(水)まで

※消印が9月30日までのものを有効です

わしも詠進してみたかった…

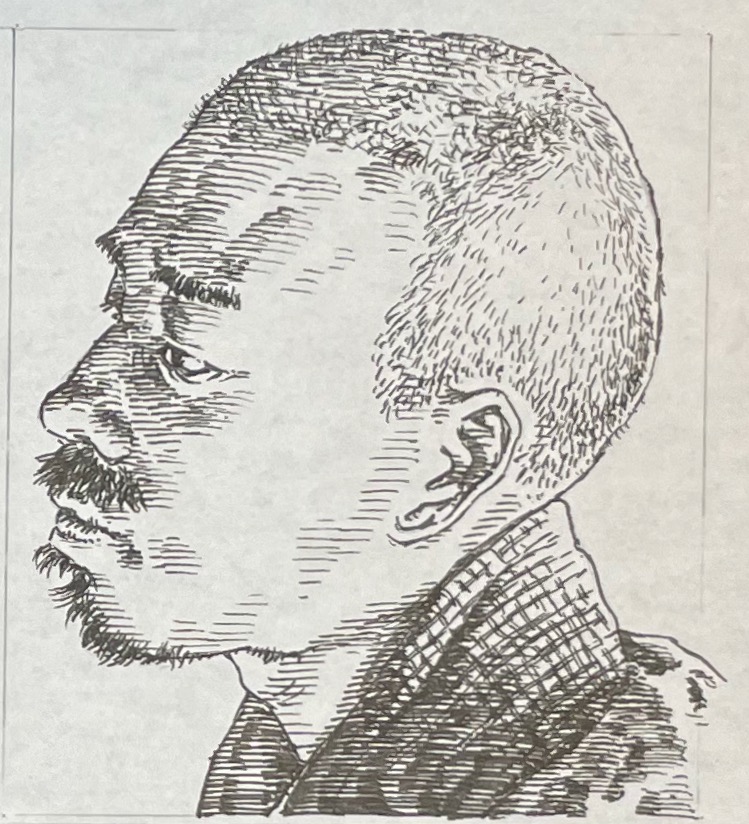

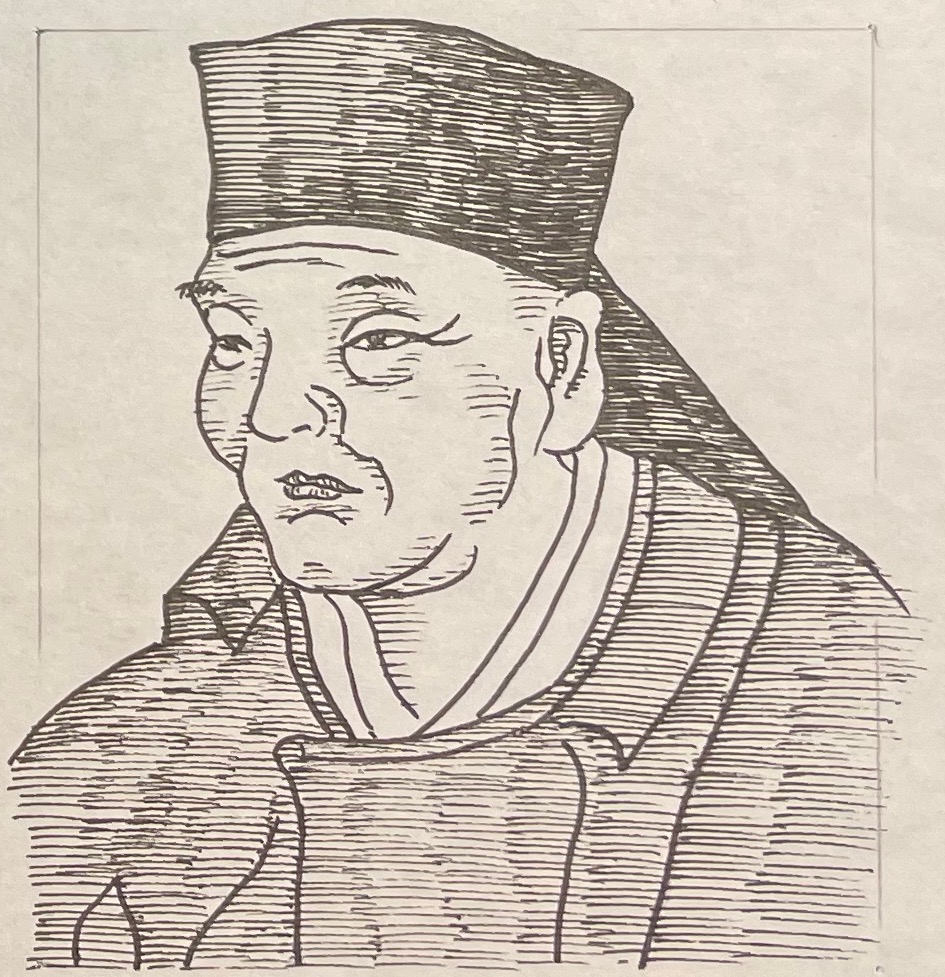

【江戸文学|俳諧の連歌】「松尾芭蕉」俳句を芸術へ

松尾芭蕉

イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

松永貞徳門下

北村季吟の門より松永貞徳を祖とする

俳諧流派であった貞門派

西山宗因らの談林派をあゆみ

幽玄・閑寂といった趣の匂付に重きをおいた

蕉風(正風)を確立

俳諧の連歌(現在の俳句)を芸術文学へと導いた

※いらすとすてーしょんでは、江戸時代の俳句を

「俳諧の連歌」と記載させていただきます

そもそも俳句って??

俳句としたのは正岡子規だった!?

俳句について簡単に話しましょう

発句が俳句って?

わたしが俳諧の発句※を俳句としたんですよ

※立句(たてく)とも

これは正岡子規どの…

その俳諧の発句についてじゃが…

もともとは平安時代の和歌が…

もう良い…

室町時代に遡ります

時は室町時代

子規どのが申されるように和歌は

連歌として嗜まれるようになる

連歌とは?

連歌というと…

和歌を五・七・五の上の句(長句)と、

七・七の下の句(短句)を分けて…

そこに集まったメンバーで言葉を

つなぐ言葉遊びでした

その通り

五・七・五→七・七の

2句を1首として

五・七・五→七・七→五・七・五→

七・七…五・七・五→…

と全体で100句(50首)になるまで続ける

こんな高尚な遊びだったんだ

その通り

ここでは100句としたけど、

36・44・50・1000・10000句

なんてこともあったそうじゃ

それで発句とは?

忘れとった

発句とは一番初の長句のこと

発句とは一番初めの、

五・七・五の上の句(長句)を指すんじゃ

ここで芭蕉どの、の

お出でましとなるのですね

俳句の連歌の誕生

その発句には切れ字と季語を入れる

ルールにとして

主に36句で一巻となす形式を歌仙と

言い「俳諧の連歌」が出来上がる

この発句に私は目をつけたんです

たしかに、いにしえから発句だけを

楽しむ文化もあったんじゃが…

発句は独立した格があることが求められていたからなぁ

ちなみに発句の次は脇、そして第三となって、最後の句のことを「挙句」と言うんじゃ

挙句(あげく)ってよく使いますよね

歌仙から来ているとは、あまり知られていないからな…

さて、私の生きた時代に俳諧革命運動を起こしまして…

その発句だけを「俳句」と名づけました

それが現代の「俳句」になっているんですな

いろいろ子規どのにはお考えが

あったんだろうと推察しますけど

そろそろわたしのコーナーも作って欲しいよなぁ

いらすとすてーしょんさん

子規どの

ようやく其方のページができたようでよかったですな

【文学の部屋|正岡子規】俳句・短歌の革新に取り組みました

待ってました!

ありがとう!

江戸の三大俳人・俳諧の連歌の流れ

松尾芭蕉

- 松尾芭蕉 1644-1694

- 俳諧流派 貞門→談林→蕉風

【江戸文学|俳諧の連歌】「松尾芭蕉」俳句を芸術へ 文学の部屋

与謝蕪村

- 与謝蕪村 1716-1784

- 俳諧流派 貞門→蕉風→天明調

江戸文学|俳諧の連歌】「与謝蕪村」離俗論で再興しました 文学の部屋

小林一茶

- 小林一茶 1763-1828

- 俳諧流派 葛飾派→化政調

【江戸文学|俳諧の連歌】「小林一茶」親しみある作品はなんと2万句 文学の部屋

文学家・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232New!!

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231New!!

【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230New!!

【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229New!!

文学の部屋へようこそ

出身国、都道府県、時代、ジャンル別でお届けしています

文学の部屋 Literature

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232New!!

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします