儒学・国学の部屋 Confucianism and Kokugaku

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは、Syusuke Galleryより

アップしております儒学・国学者イラスト

ポートレートをご覧いただけます

どうぞ儒学・国学の部屋 Confucianism and Kokugakuをお楽しみください

儒学者 Confucian scholar

儒学

朱子学

陽明学

古学

折衷学

国学者 Kokugaku scholar

儒学 国学・新着偉人(It's New)はこちらから

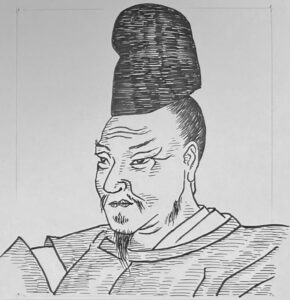

【儒学・朱子学|林 羅山 Razan Hayashi】日本朱子学の祖

2022-11-24

【儒学・京学派|藤原惺窩 Seika Fujiwara】京学派(日本儒学)の祖

2022-11-23

【儒学・古学|山鹿素行 Soko Yamaga】古学の祖

2022-11-22

【儒学・陽明学|中江藤樹 Tozyu Nakae】日本陽明学の祖

2022-11-21

【儒学・折衷学派|細井平洲】藩士のみならず町民にも説く教育者

2022-03-23

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|丹波康頼】平安時代編.4New!!

2026-02-28

【政治の部屋|菅原道真】平安時代編.3

2026-02-27

2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓

2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします