松本清張記念館で令和4年度中・高校生対象読書感想文コンクール開催中です

締め切られました2022年9月30日(金)当日の消印有効「砂の器」「顔」「西郷札」どれも書きごたえたっぷりです。

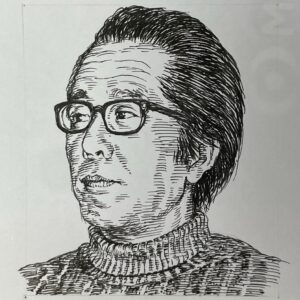

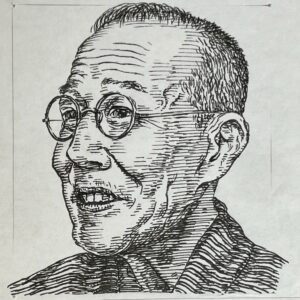

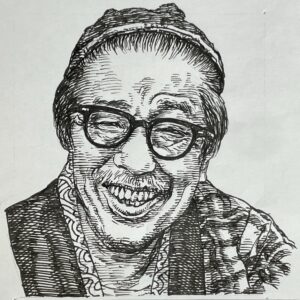

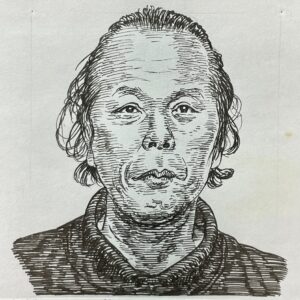

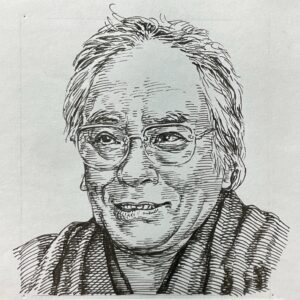

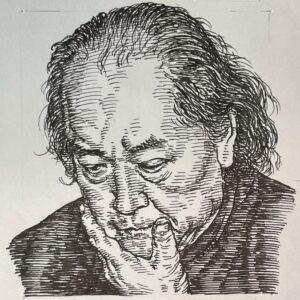

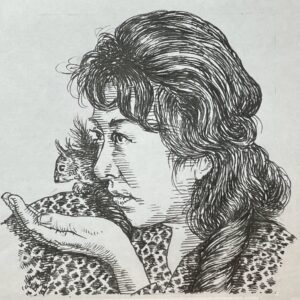

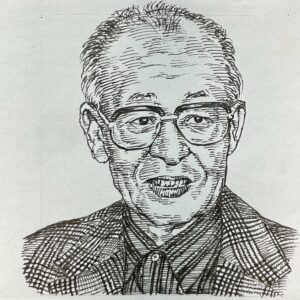

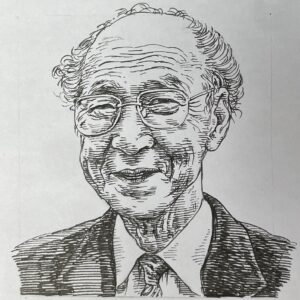

松本清張 Seicyo Matsumoto

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【文壇発見】

「松本清張」没後30年もドラマの定番 文学の部屋をお楽しみください

松本清張イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

その戦前の半生、目の前にある「生きる」実体験が戦後の万年筆に乗り移り、数々の名作、そして社会を動かしていた清張

※今回いらすとすてーしょんでは広島県を出身地とさせていただきました

行こう松本清張記念館

松本清張記念館

福岡県北九州市小倉北区城内2番3号

TEL:093-582-2761

開館時間:午前9:30~午後6:00(入館は午後5:30まで)

休館日:毎週月曜日(休日の場合は翌日)・年末年始 (12月29日~1月3日)・館内整理日

フィクション、ノンフィクション、評伝、古代史、現代史へと創作の領域を拡大し、驚異的な努力で独自の世界を構築した松本清張(松本清張記念館HPより)

お亡くなりになられてから早30年

いまを生きておられたら「主題」は何を選択されるのか?

想いを駆け巡らせます

文学家・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203New!!

【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202New!!

【文学の部屋|吉行淳之介】昭和時代編.201New!!

【文学の部屋|川内康範】昭和時代編.200New!!

【文学の部屋|小島直記】昭和時代編.199New!!

【文学の部屋|三木トリロー(鶏郎)】昭和時代編.198New!!

【文学の部屋|扇谷正造】昭和時代編.197New!!

【文学の部屋|花森安治】昭和時代編.196

【文学の部屋|平山蘆江】昭和時代編.195

【文学の部屋|橘 樸】昭和時代編.194

【文学の部屋|桐生悠々】大正時代編.57

【文学の部屋|志賀重昂】明治時代編.47

【文学の部屋|半井桃水】明治時代編.46

【文学の部屋|成島柳北】明治時代編.45

【文学の部屋|加藤楸邨】昭和時代編.193

【文学の部屋|サトウハチロー】昭和時代編.192

【文学の部屋|蔵原惟人】昭和時代編.191

【文学の部屋|山口青邨】大正時代編.56

【文学の部屋|長田幹彦】大正時代編.55

【文学の部屋|つかこうへい】昭和時代編.190

【文学の部屋|寺山修司】昭和時代編.189

【文学の部屋|灰谷健次郎】昭和時代編.188

【文学の部屋|長部日出雄】昭和時代編.187

【文学の部屋|石原慎太郎】昭和時代編.186

【文学の部屋|江藤 淳】昭和時代編.185

【文学の部屋|大岡 信】昭和時代編.184

【文学の部屋|瀬木慎一】昭和時代編.183

【文学の部屋|団 鬼六】昭和時代編.182

【文学の部屋|高橋和巳】昭和時代編.182

【文学の部屋|開高 健】昭和時代編.181

【文学の部屋|野坂昭如】昭和時代編.180

【文学の部屋|権藤芳一】昭和時代編.179

【文学の部屋|なだ いなだ】昭和時代編.178

【文学の部屋|色川武大】昭和時代編.177

【文学の部屋|吉原幸子】昭和時代編.176

【文学の部屋|稲畑汀子】昭和時代編.175

【文学の部屋|有吉佐和子】昭和時代編.174

【文学の部屋|澤地久枝】昭和時代編.173

【文学の部屋|大庭みな子】昭和時代編.172

【文学の部屋|向田邦子】昭和時代編.171

【文学の部屋|岸田衿子】昭和時代編.170

【文学の部屋|瀬戸内寂聴】昭和時代編.169

【文学の部屋|岩谷時子】昭和時代編.168

【文学の部屋|高田敏子】昭和時代編.167

【文学の部屋|白洲正子】昭和時代編.166

【文学の部屋|斎藤 史】昭和時代編.165

【文学の部屋|田中澄江】昭和時代編.164

【文学の部屋|石井桃子】昭和時代編.163

【文学の部屋|矢田津世子】昭和時代編.162

【文学の部屋|円地文子】昭和時代編.161

【文学の部屋|平林たい子】昭和時代編.160

【文学の部屋|佐多稲子】昭和時代編.159

【文学の部屋|大田洋子】昭和時代編.158

【文学の部屋|村山籌子】昭和時代編.157

【文学の部屋|林 芙美子】昭和時代編.156

【文学の部屋|森 茉莉】昭和時代編.155

【文学の部屋|住井すゑ】昭和時代編.154

【文学の部屋|中村汀女】昭和時代編.153

【文学の部屋|壺井 栄】昭和時代編.152

【文学の部屋|宮本百合子】昭和時代編.151

【文学の部屋|宇野千代】昭和時代編.150

【文学の部屋|尾崎 翠】昭和時代編.149

【文学の部屋|吉屋信子】昭和時代編.148

【文学の部屋|森田たま】昭和時代編.147

【文学の部屋|村岡花子】昭和時代編.146

【文学の部屋|野上弥生子】昭和時代編.145

【文学の部屋|バチェラー八重子】昭和時代編.144

【文学の部屋|金子みすゞ】大正時代編.53

【文学の部屋|今井邦子】大正時代編.52

【文学の部屋|柳原白蓮】大正時代編.51

【文学の部屋|田村俊子】大正時代編.51

【文学の部屋|長谷川時雨】明治時代編.44

【文学の部屋|樋口一葉】明治時代編.43

【文学の部屋|中島歌子】明治時代編.42

【文学の部屋|多木浩二】昭和時代編.143

【文学の部屋|城山三郎】昭和時代編.142

【文学の部屋|藤沢周平】昭和時代編.141

【文学の部屋|北 杜夫】昭和時代編.140

【文学の部屋|吉野 弘】昭和時代編.139

【文学の部屋|いいだ もも】昭和時代編.138

【文学の部屋|星 新一】昭和時代編.137

【文学の部屋|山口 瞳】昭和時代編.136

【文学の部屋|三島由紀夫】昭和時代編.135

【文学の部屋|長崎源之助】昭和時代編.134

【文学の部屋|安部公房】昭和時代編.133

【文学の部屋|池波正太郎】昭和時代編.132

【文学の部屋|司馬遼太郎】昭和時代編.131

【文学の部屋|遠藤周作】昭和時代編.130

【文学の部屋|田村隆一】昭和時代編.129

【文学の部屋|中井英夫】昭和時代編.128

【文学の部屋|中川正文】昭和時代編.127

【文学の部屋|五味康祐】昭和時代編.126

【文学の部屋|塚本邦雄】昭和時代編.125

【文学の部屋|安岡章太郎】昭和時代編.124

【文学の部屋|有馬頼義】昭和時代編.123

【文学の部屋|福永武彦】昭和時代編.122

【文学の部屋|土屋隆夫】昭和時代編.121

【文学の部屋|斎藤隆介】昭和時代編.120

【文学の部屋|梅崎春生】昭和時代編.119

2022年放送 松本清張スペシャル

【作品概要】禎子と結婚したばかりの憲一が、社の仕事の引継ぎのため前任地の金沢へ行ったまま帰ってこない。禎子は金沢へ行き、夫の同僚・本多と調べる。憲一の兄・宗太郎も東京から加わるが、金沢郊外で何者かに毒殺される。禎子の母が「憲一さんは昔、立川で巡査をしていたよ」と禎子に電話してきた。売春婦を取り締まっていたらしい。金沢時代、憲一は室田煉瓦の室田室長を親しくしていたと聞き、禎子が室田を訪ねる。受付の久子が売春婦の使う特殊な英語で外人客に対応している。

【出演者】禎子…真野あずさ、憲一…並木史朗、宗太郎…岸部一徳、北村警部補…林隆三、ほか

【スタッフ】原作…松本清張、監督…鷹森立一、ほか

【初回放送】日本テレビ1991年7月9日

BS日テレ松本清張スペシャル公式HPより抜粋

放送終了しました

○放送終了NHK BSプレミアム 7月23・24日二夜連続

そして待望の「混声の森」現代にアレンジしてドラマ化決定。

https://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/8000/460324.html

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203New!!

【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします