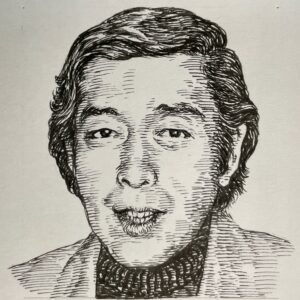

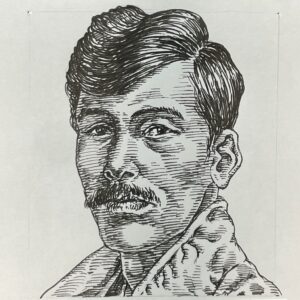

種田山頭火

Santoka Taneda (1882-1940)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは大正時代に活躍した文学者

種田山頭火 をお楽しみください

種田山頭火

イラストポートレート Syusuke Galleryより

幼少期に母を自死で失い、祖母に育てられる

早稲田大学文学科に進学するも神経衰弱で中退

帰京後、父と共に酒造業を営むも破産し、一家離散

離婚、出家を経る

荻原井泉水に師事し、1913年から自由律俳句の革新者として

「層雲」に投句

五・七・五にとらわれない句風で

「分け入っても分け入っても青い山」など

自然と孤独を詠んだ句が、読者の心を掴み評価された

旅と酒と句に生き、各地の草庵を転々としながら

自選句集「草木塔(1940)」などを残した

晩年は松山の「一草庵」に定住し

1940(昭和15)年に59歳でその生涯を閉じる

本名は種田正一

いらすとすてーしょんでは文学の部屋より大正時代に活躍した文学者として種田山頭火イラストポートレートをお届けします

特集中の文学者たち

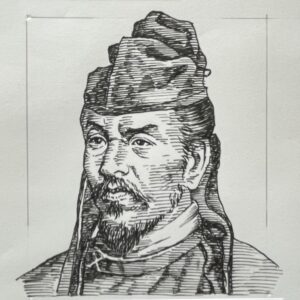

飛鳥時代から昭和時代をお届けしています

飛鳥時代に活躍した文学者↓

奈良時代に活躍した文学者↓

平安時代に活躍した文学者↓

鎌倉時代に活躍した文学者↓

室町・桃山時代に活躍した文学者↓

江戸時代に活躍した文学者↓

明治時代に活躍した文学者↓

大正時代に活躍した文学者↓

昭和時代に活躍した文学者↓

これまで公開中の文学者はこちら↓

種田山頭火って

種田山頭火にまつわるWeb Siteを取り上げましたので、ご参考に!

自分に向き合い、その感情をまっすぐに歌にのせた自由律俳句の代表的俳人のひとりだね

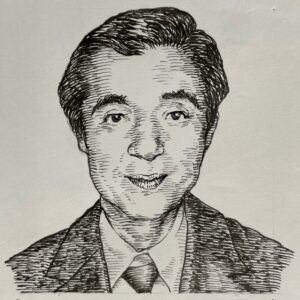

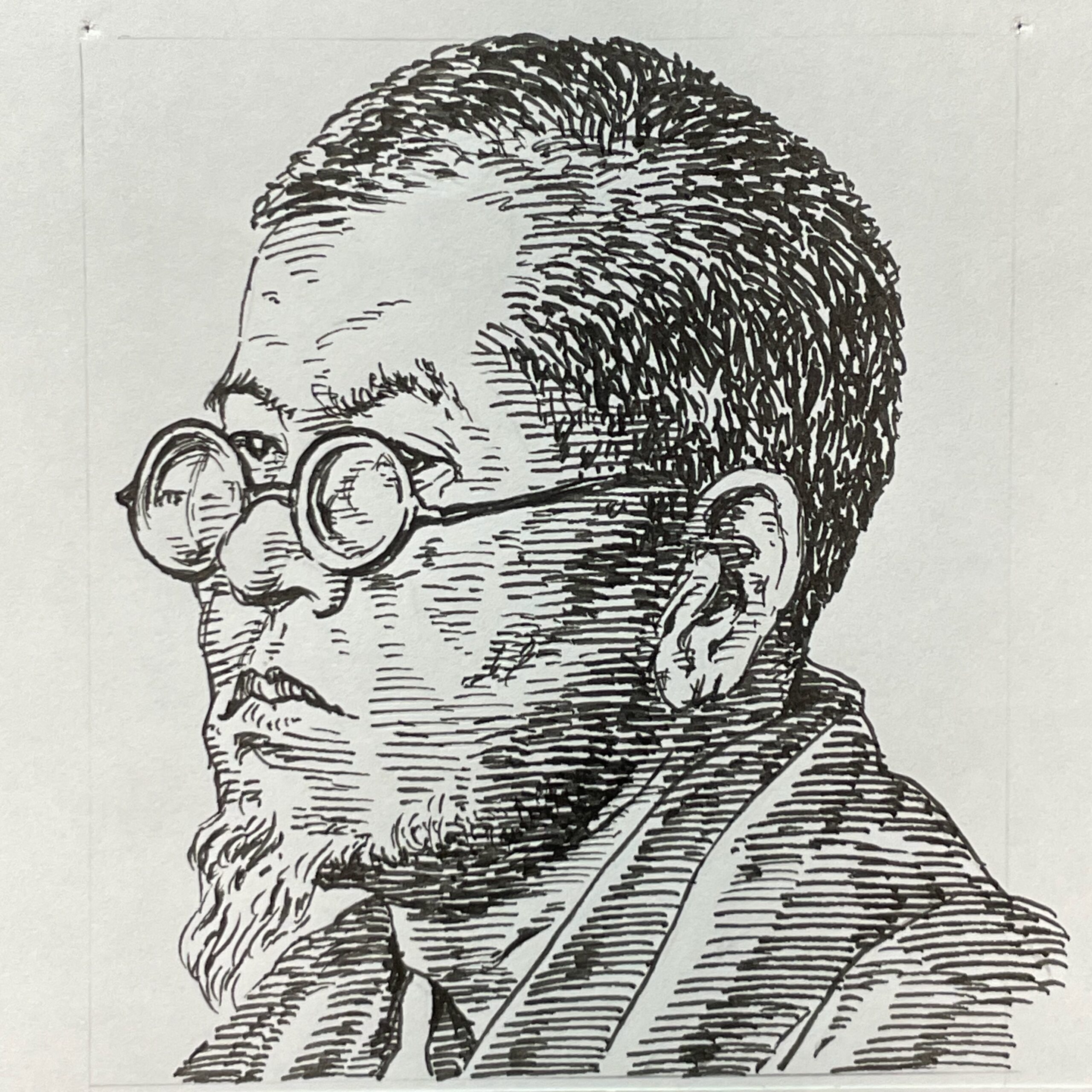

この方に師事しました

【文学の部屋|荻原井泉水】大正時代編.40

2025-05-30

文学者・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232

2026-02-16

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231

2026-02-15

【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230

2026-02-14

【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229

2026-02-13

文学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

文学の部屋 Literature

文学の部屋Literatureへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|坂上田村麻呂】平安時代編.1New!!

2026-02-25

【政治の部屋|和気清麻呂】奈良時代編.2

2026-02-24

2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓

2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします