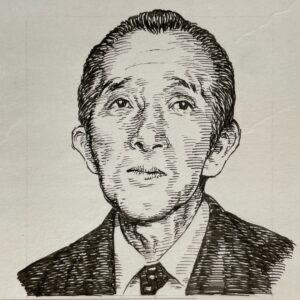

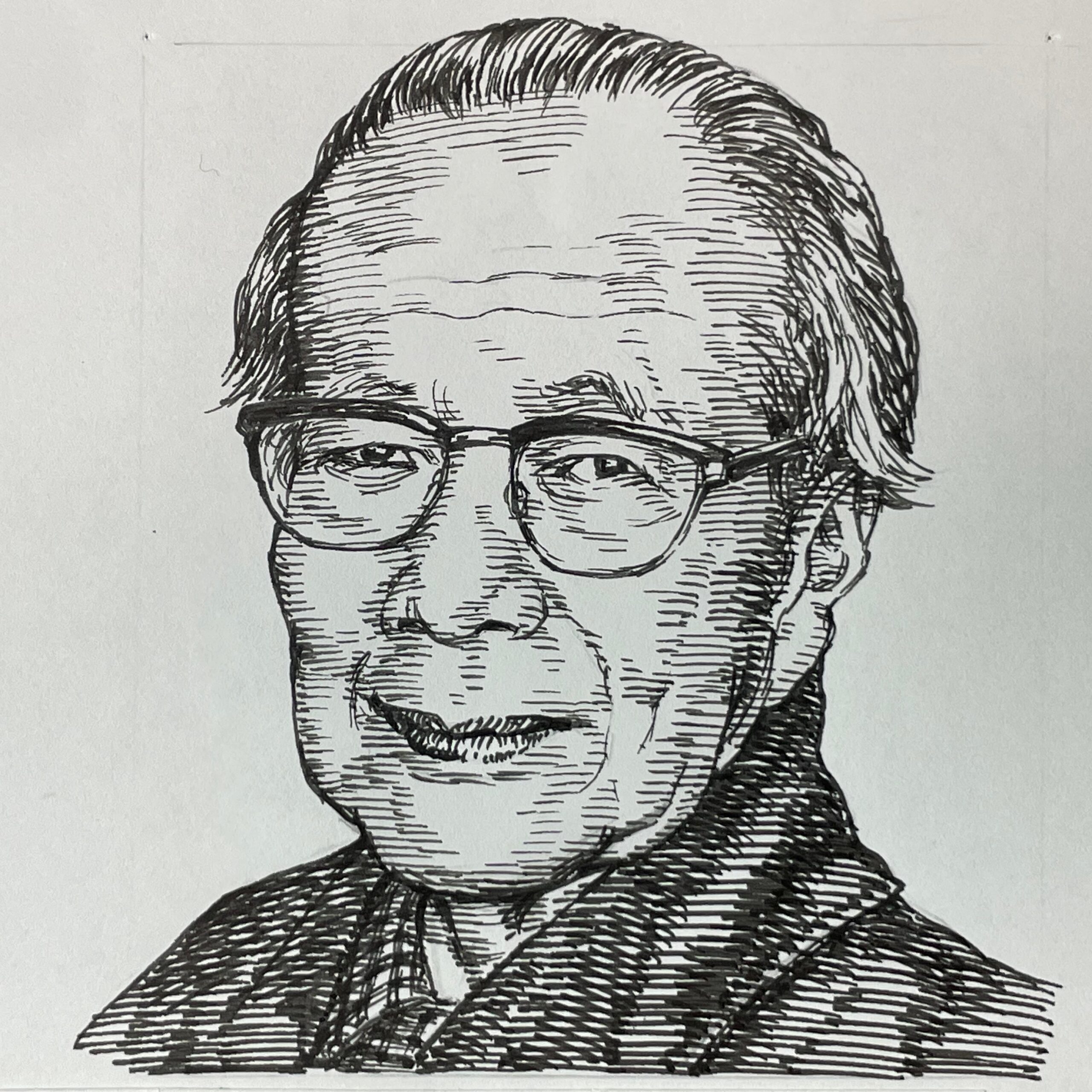

田中千禾夫

Chikao Tanaka(1905-1995)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは昭和時代に活躍した文学者

田中千禾夫 をお楽しみください

田中千禾夫

イラストポートレート Syusuke Galleryより

慶應義塾大学文学部仏文科在学中に

岸田國士、獅子文六らに師事

慶應大学出身者を中心とした同人誌「劇作」の同人に加わり

1933(昭和8)年に処女戯曲「おふくろ」を発表し

その後すぐに築地座によって上演され注目を集める

1937(昭和12)年には文学座創設に参加するも

戦時中は筆を絶ち、広島に疎開。戦後「雲の涯(1947)」で

文壇に復帰し、実存主義的戯曲として話題をさらう

俳優座に加わり、1954(昭和29)年には精神性と社会批評を

融合させた観念的戯曲「教育」などを発表し

新たな劇様式を展開した

敗戦後の故郷長崎を舞台とした「マリアの首(1959)」など

カトリック信徒としての信仰と文学への情熱を

描き出し近代演劇史に大きな足跡を残した

いらすとすてーしょんでは文学の部屋より昭和時代に活躍した文学者として田中千禾夫イラストポートレートをお届けします

特集中の文学者たち

飛鳥時代から昭和時代をお届けしています

飛鳥時代に活躍した文学者↓

奈良時代に活躍した文学者↓

平安時代に活躍した文学者↓

鎌倉時代に活躍した文学者↓

室町・桃山時代に活躍した文学者↓

江戸時代に活躍した文学者↓

明治時代に活躍した文学者↓

大正時代に活躍した文学者↓

昭和時代に活躍した文学者↓

これまで公開中の文学者はこちら↓

田中千禾夫って

田中千禾夫にまつわるWeb Siteを取り上げましたので、ご参考に!

直木賞のすべて[icon name="fa-solid fa-arrow-up-right-from-square"]

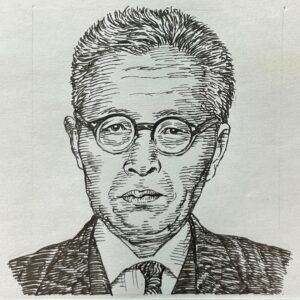

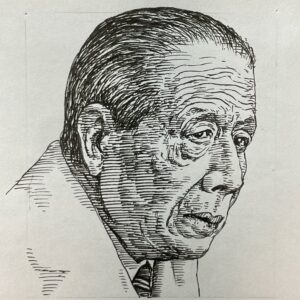

近代演劇にその名を刻む岸田國士の継承者だったのだね

慶應大学在学中にこの方々に師事しました

【文学の部屋|岸田國士】昭和時代編.8

2025-06-05

【文学の部屋|獅子文六】昭和時代編.13

2025-06-10

文学者・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|門田ゆたか】昭和時代編.219New!!

2026-02-03

【文学の部屋|野村俊夫】昭和時代編.218New!!

2026-02-02

【文学の部屋|清水みのる】昭和時代編.217New!!

2026-02-01

【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216New!!

2026-01-31

文学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

文学の部屋 Literature

文学の部屋Literatureへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|門田ゆたか】昭和時代編.219New!!

2026-02-03

【文学の部屋|野村俊夫】昭和時代編.218

2026-02-02

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします