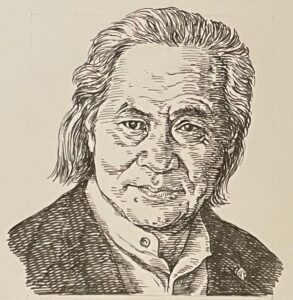

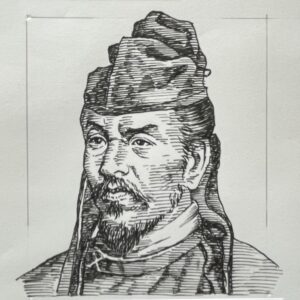

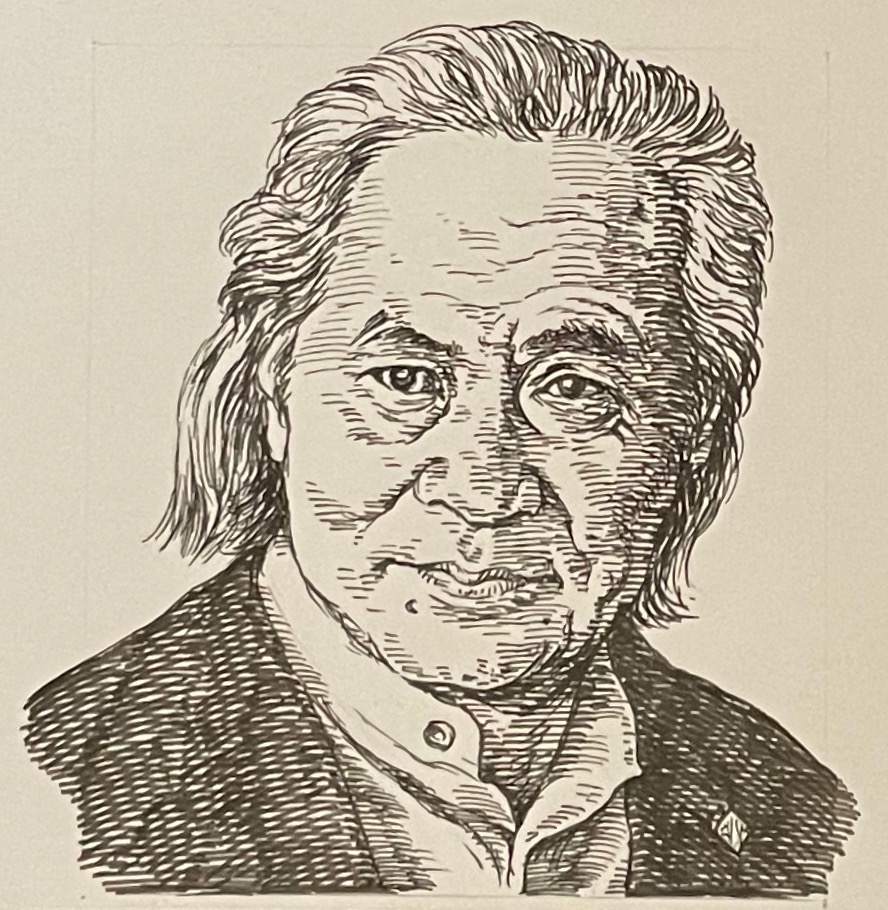

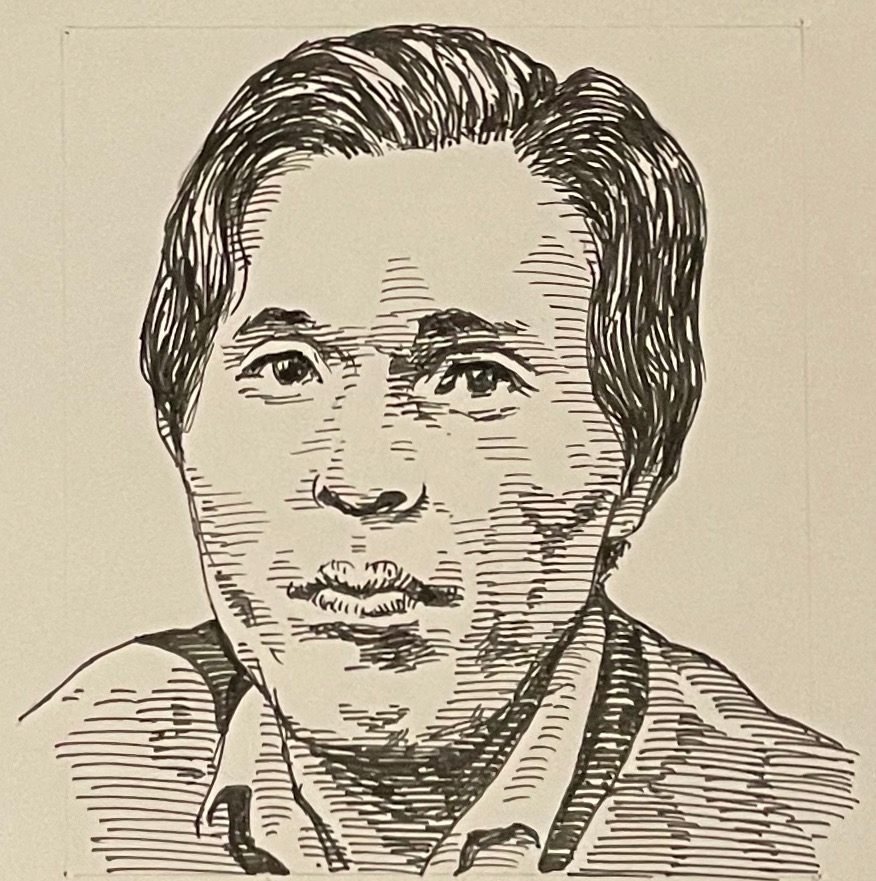

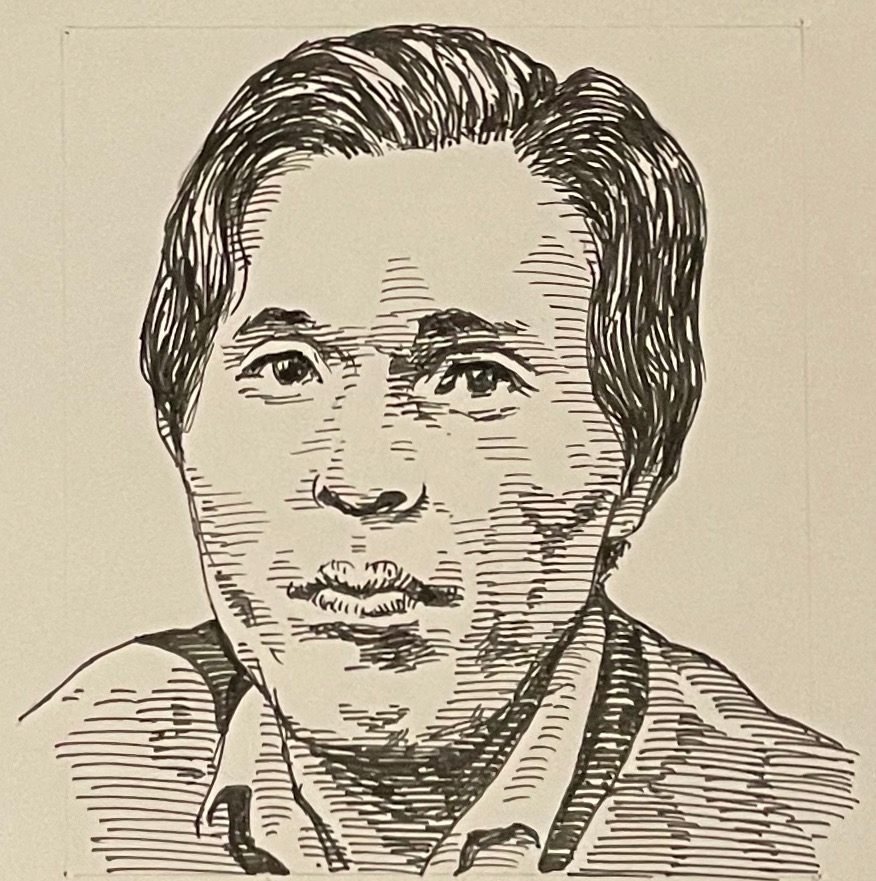

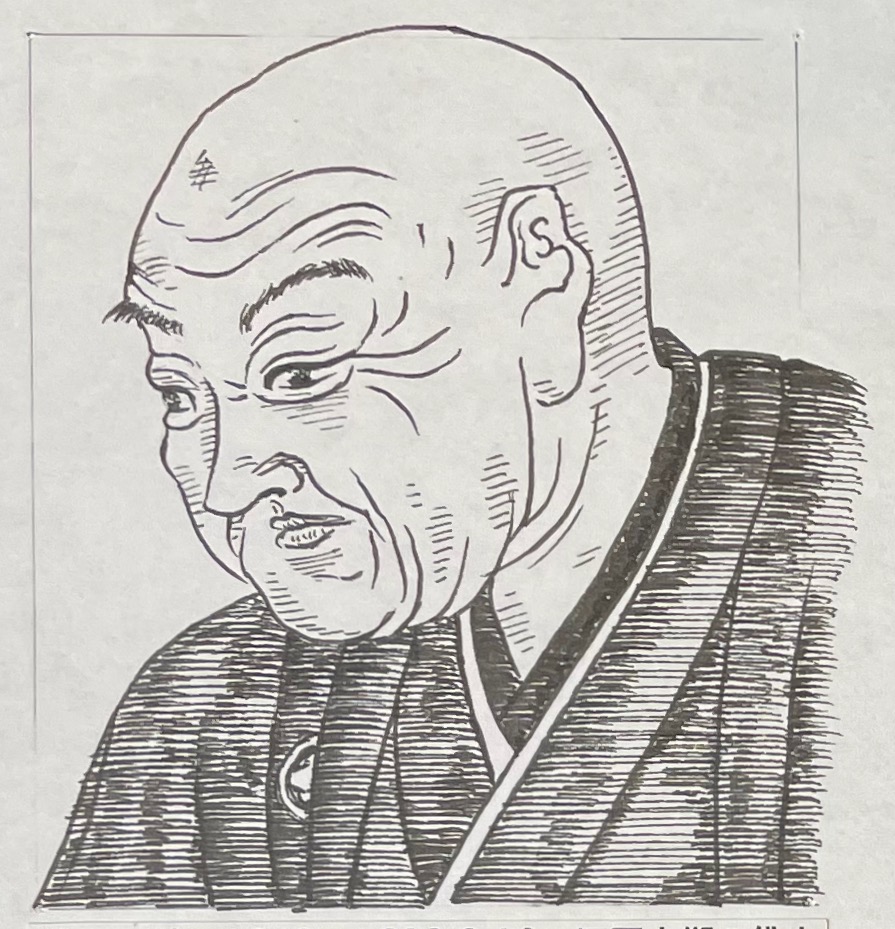

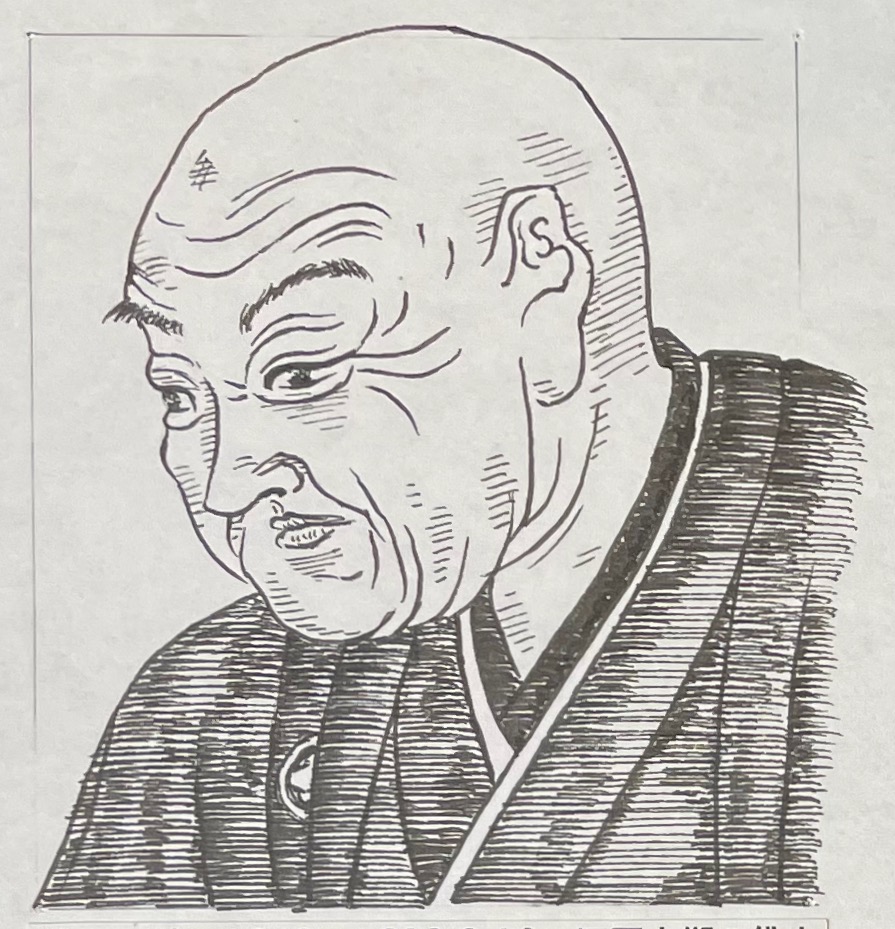

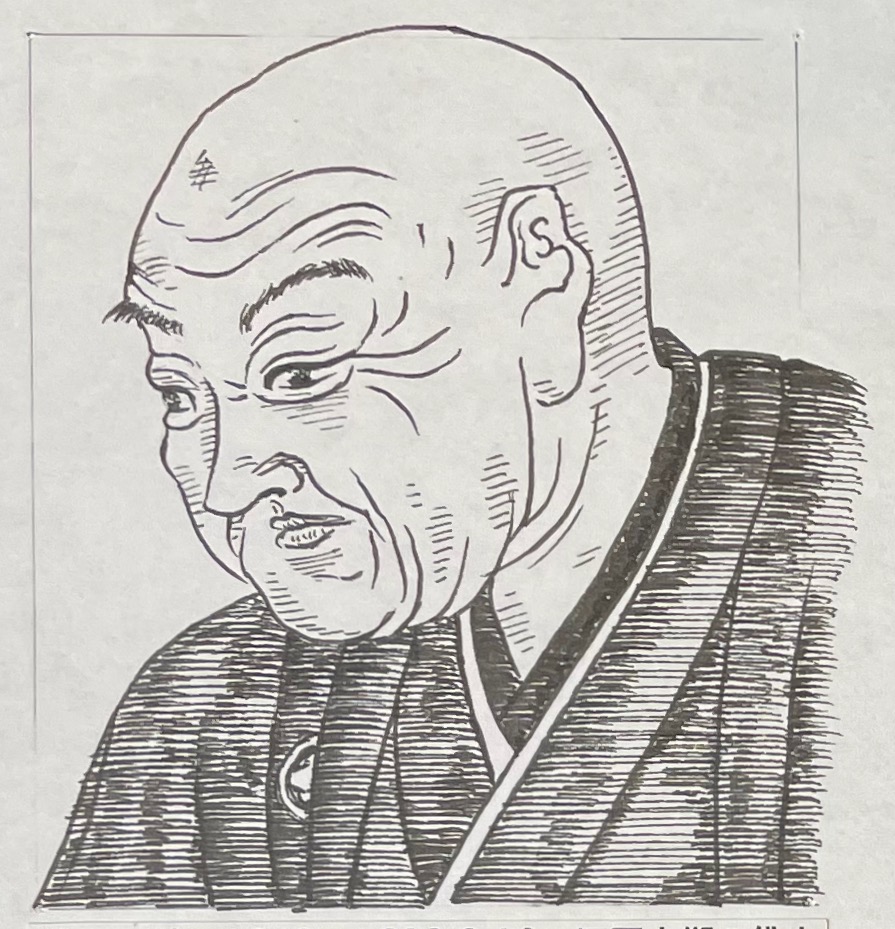

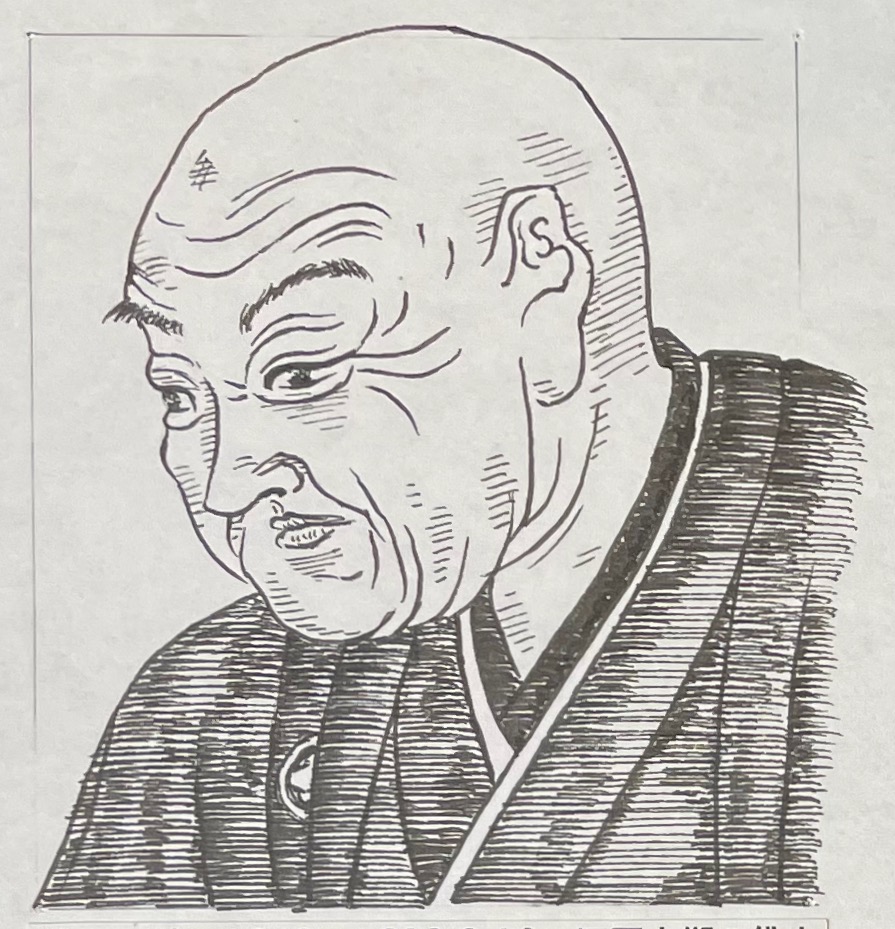

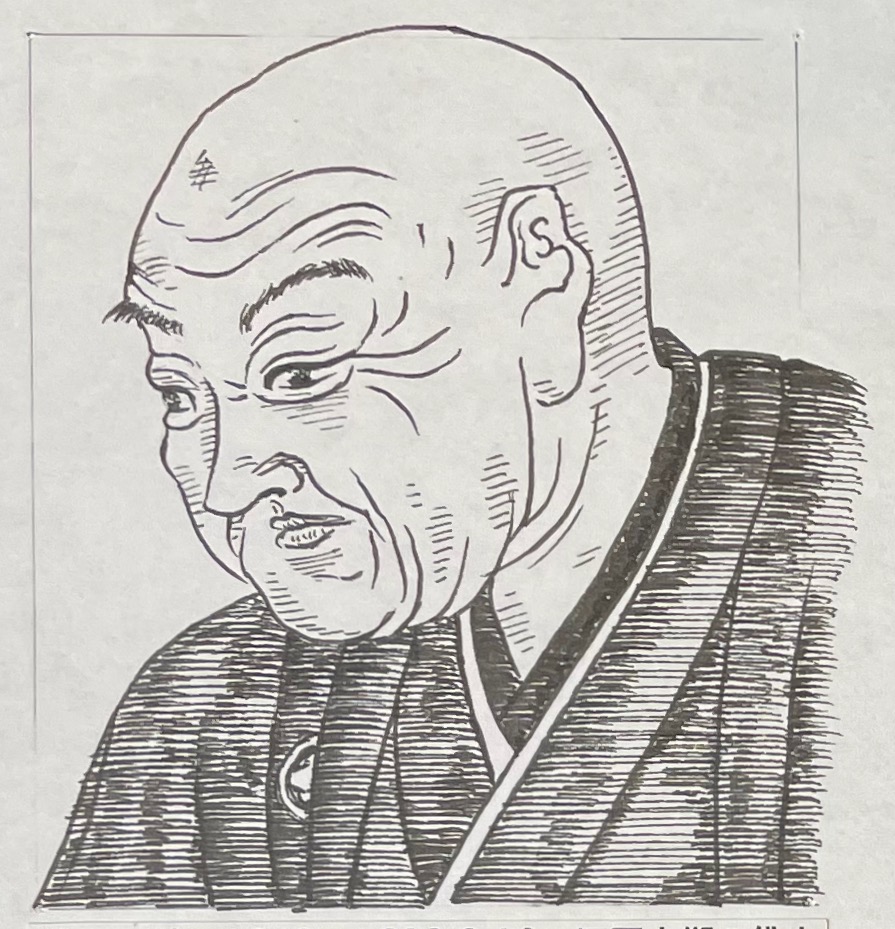

井原西鶴

Saikaku Ihara(1642-1693)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは【文学の部屋|井原西鶴】

好きやねん大阪文学の祖 をお楽しみください

井原西鶴イラストポートレート

イラストポートレート Syusuke Galleryより

※出生地は大阪府の説もあります

そして小説というジャンルもない江戸時代に

日本で初めてベストセラー小説を生み出した

浮世草子「好色一代男」の作者

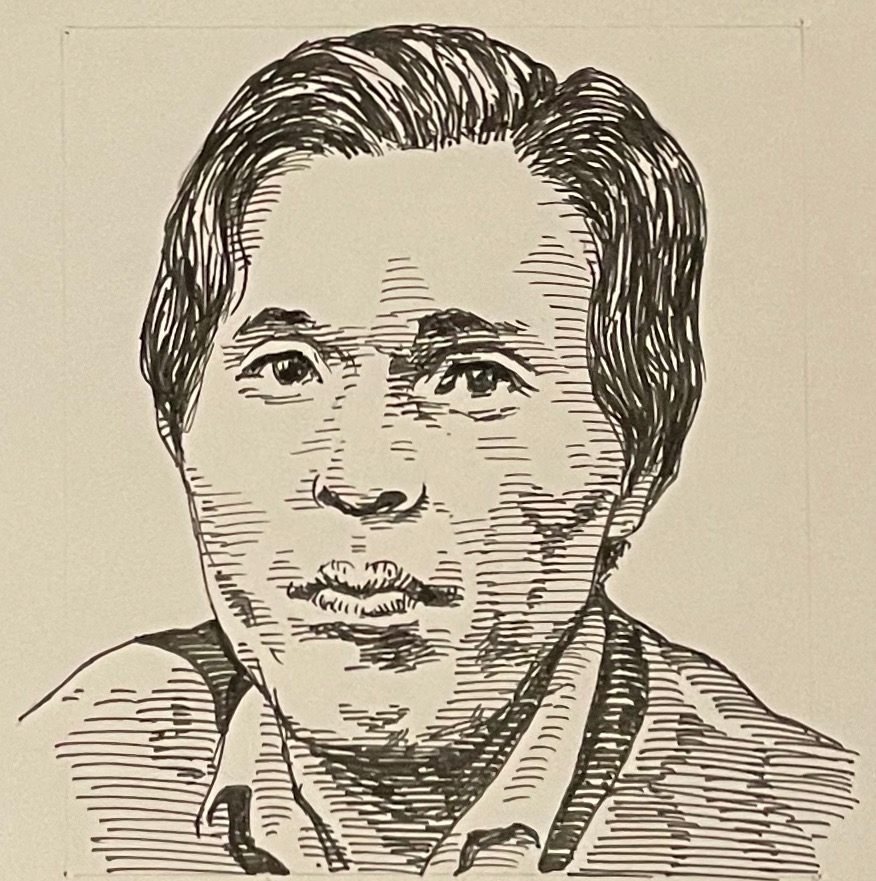

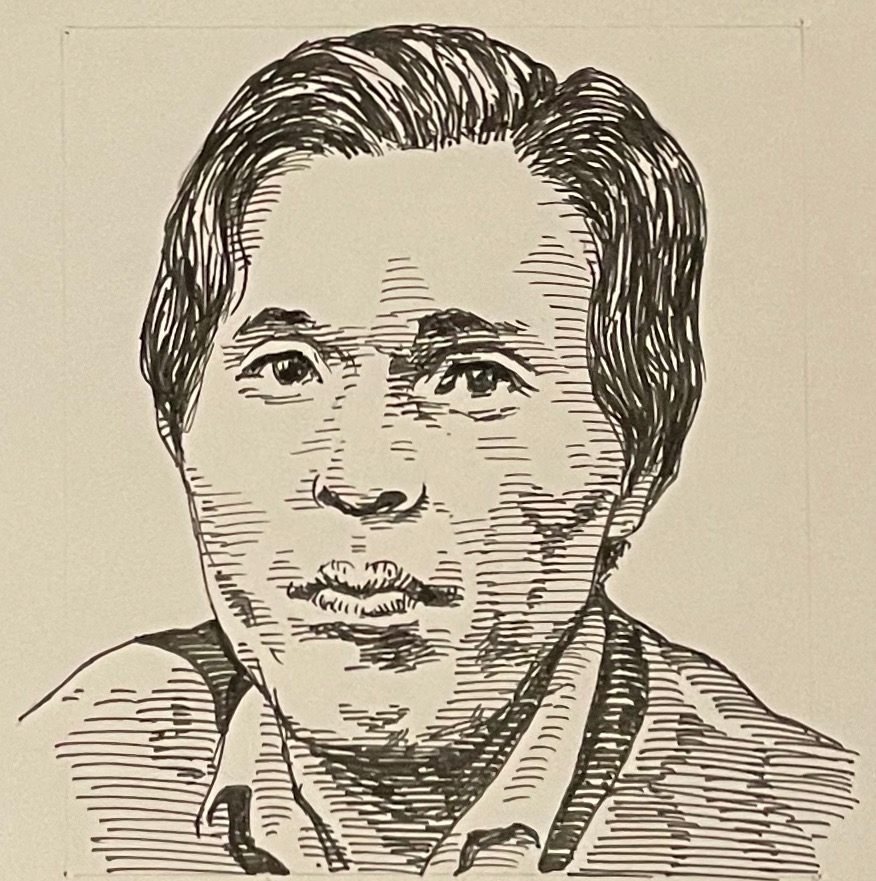

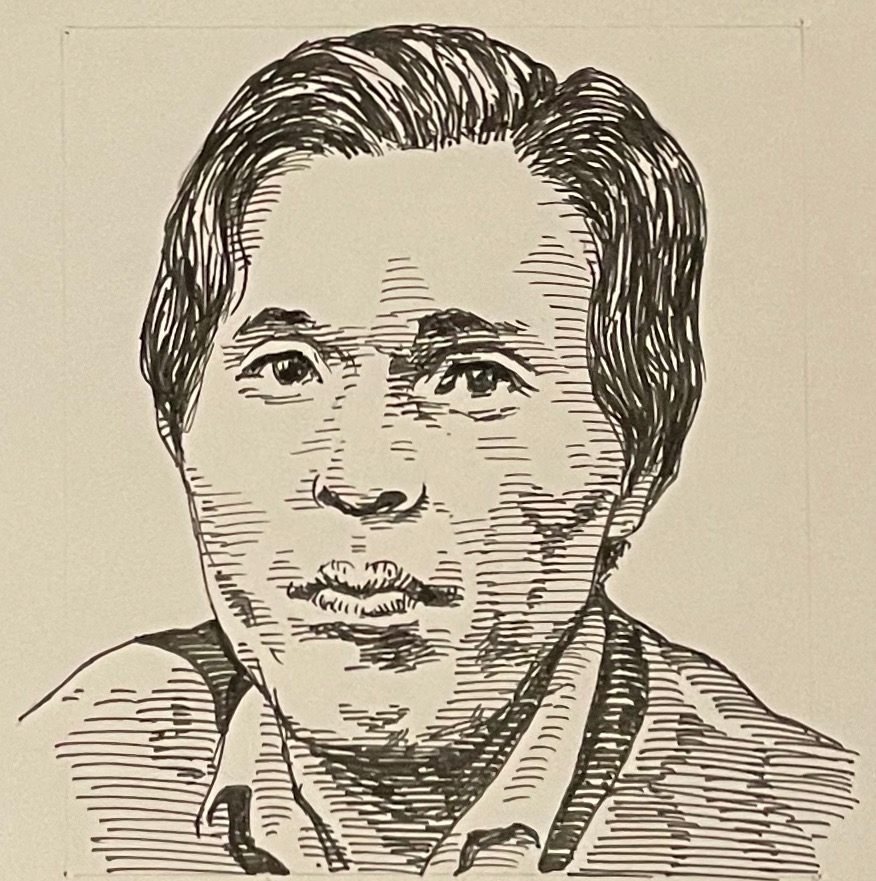

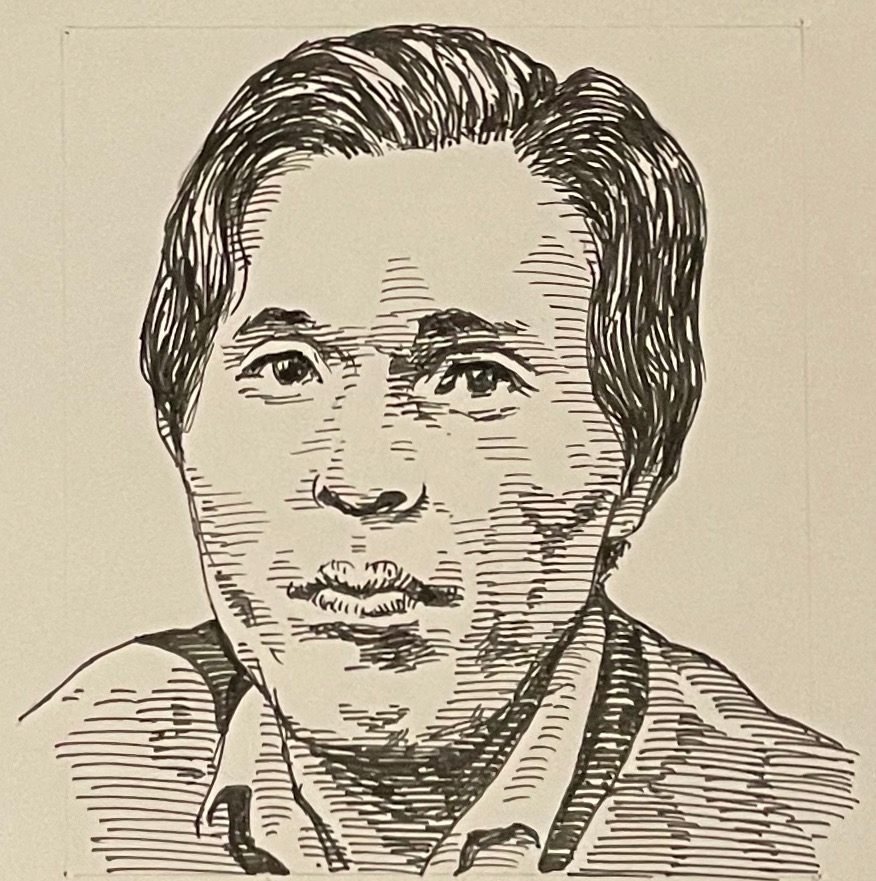

わたし、織田作之助がめっちゃ影響を受けました

どない?

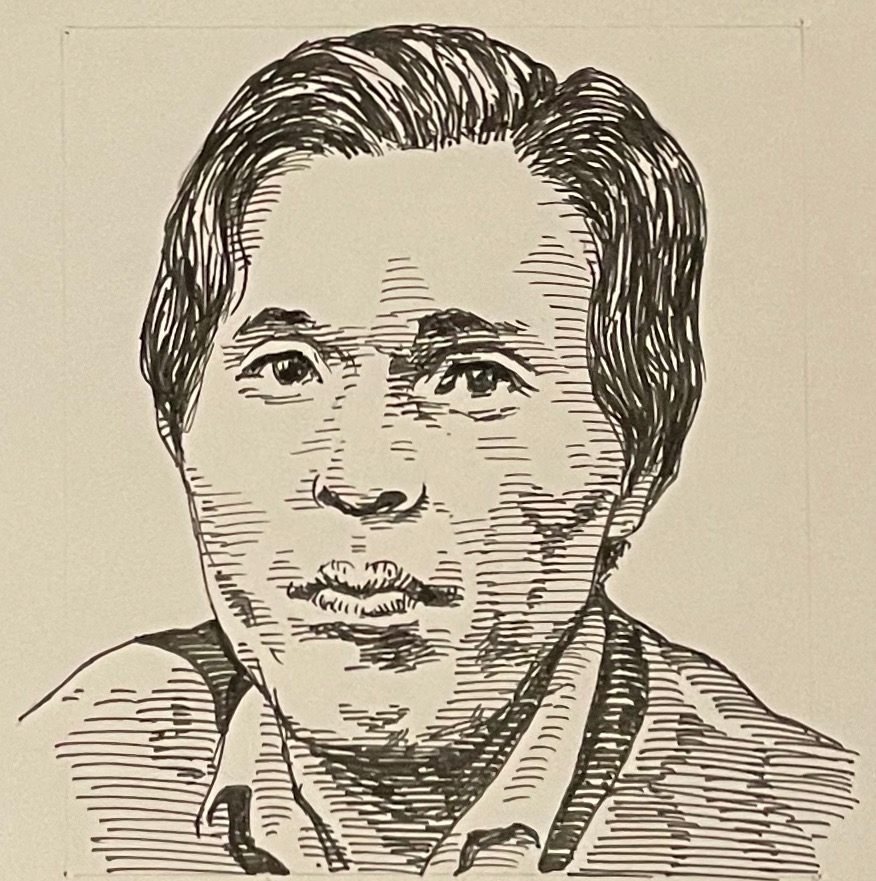

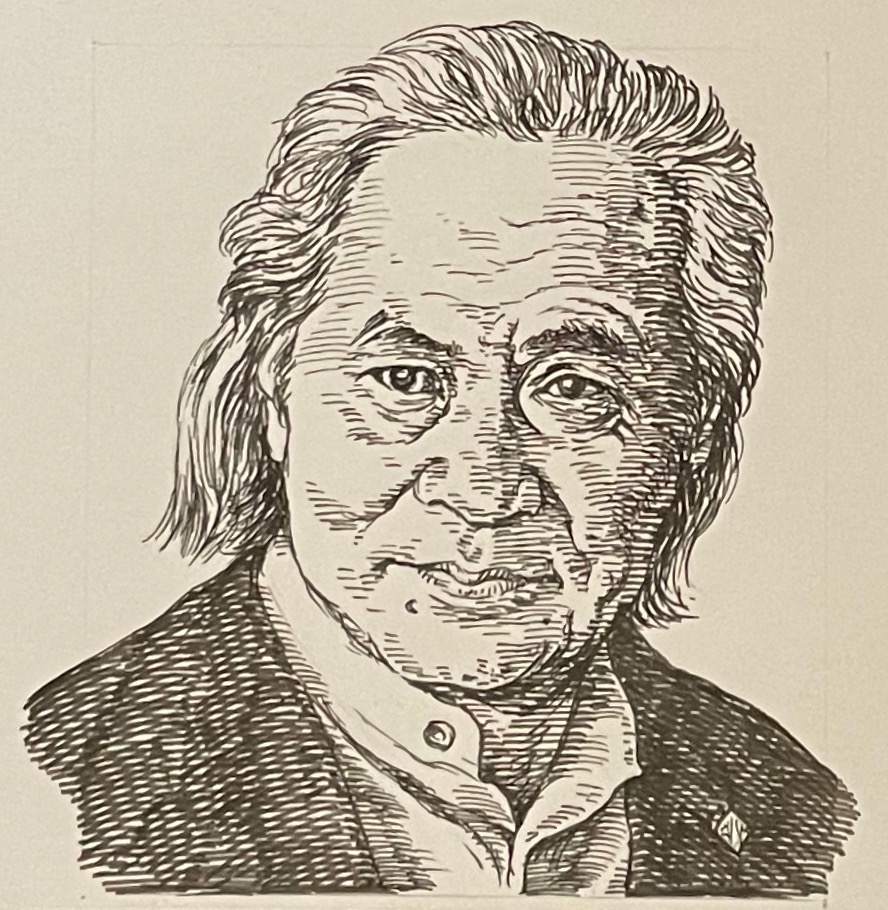

織田作之助さん、おいでませ!

【ファインダーの巨匠|林 忠彦】文壇を輝かせた男 写真家の部屋

ぼちぼちでんかぁ

今日はわたしの師匠みたいなもん

井原西鶴せんせやぁ

オダサクさん、井原西鶴文学にハマってましたもんな

なんちゅうかぁ

生き方っていうか、他人とは思えなくてなぁ

それで「夫婦善哉」をお書きになった

まっ、パクった訳ではないでぇ

井原西鶴せんせの「世間胸算用」をしっかり世襲したんや

詳しくはこちらをみてな

【文壇発見|織田作之助】好きやねん大阪文学

代表作はなんといっても

好色一代男

今日は私に会いに来てくれてありがとさん

こちらこそ!師匠!

41歳で発表した第一作目の浮世草子「好色一代男」

あんなに当たるとは思っておらんかった

あの時代の上方はまさにバブル絶頂期でしたもんね

俳諧で培ったスキルを存分に活かせたのも大きかったな

なんと言っても主人公の「世之介」ここでは書けないくらいの男で…

世之介が7歳からスタートさせて60歳までの生涯を54章で書き上げたんだ

54…それって、まさか源氏物語の54帖に合わせたとかぁ

おまえさんの想像に任せるよ

浮世草子は1682年、井原西鶴「好色一代男」刊行から約100年続きます。そして、上方を中心として700あまりの草子(今で言うところの読み物)が刊行されました。

まさに上方文学が大いに栄えたといえます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

文学者・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231

【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230

【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229

文学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

文学の部屋 Literature

文学の部屋Literatureへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|和気清麻呂】奈良時代編.2New!!

【政治の部屋|藤原武智麻呂】奈良時代編.1

2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓

2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします