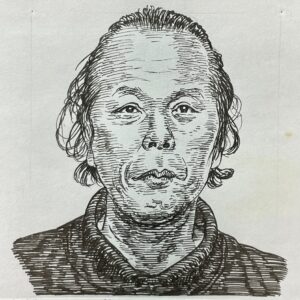

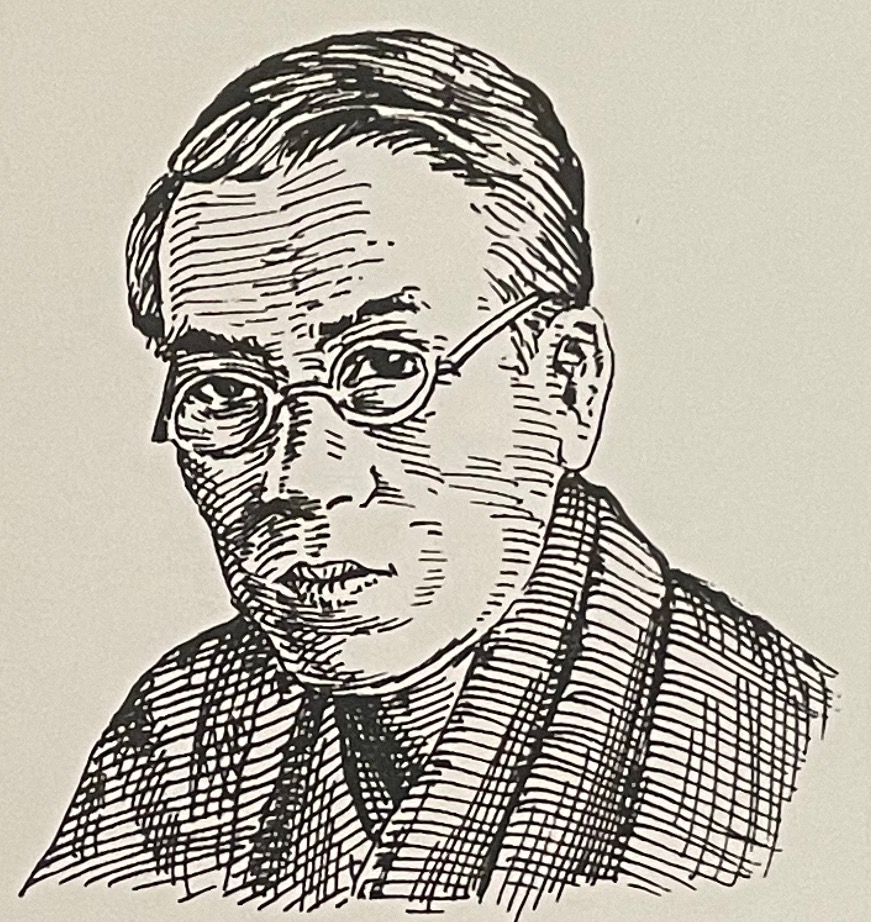

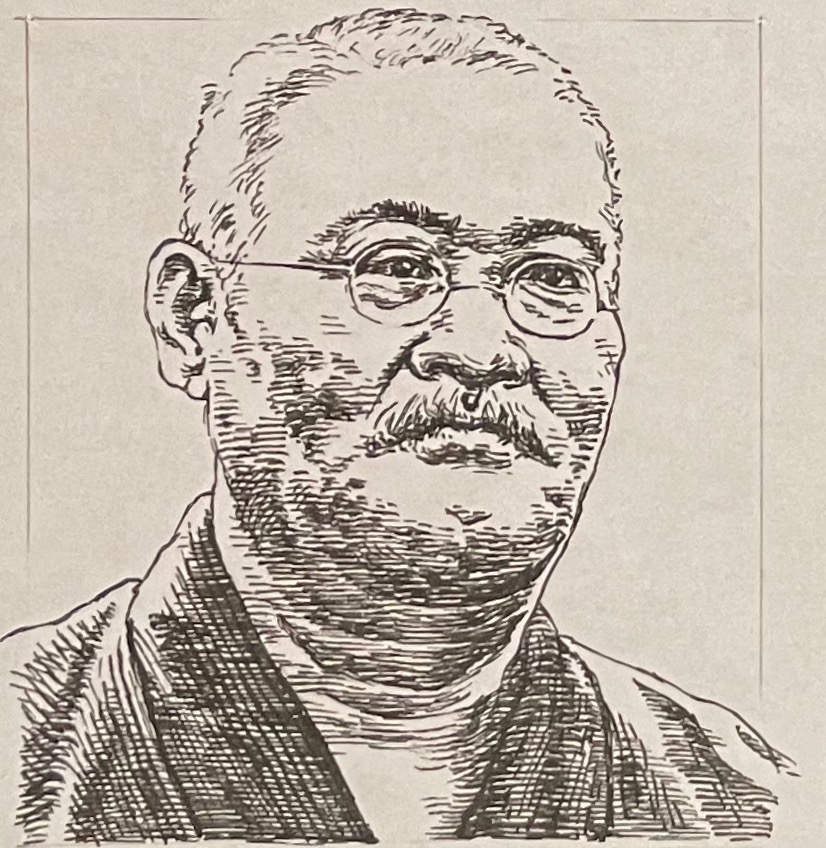

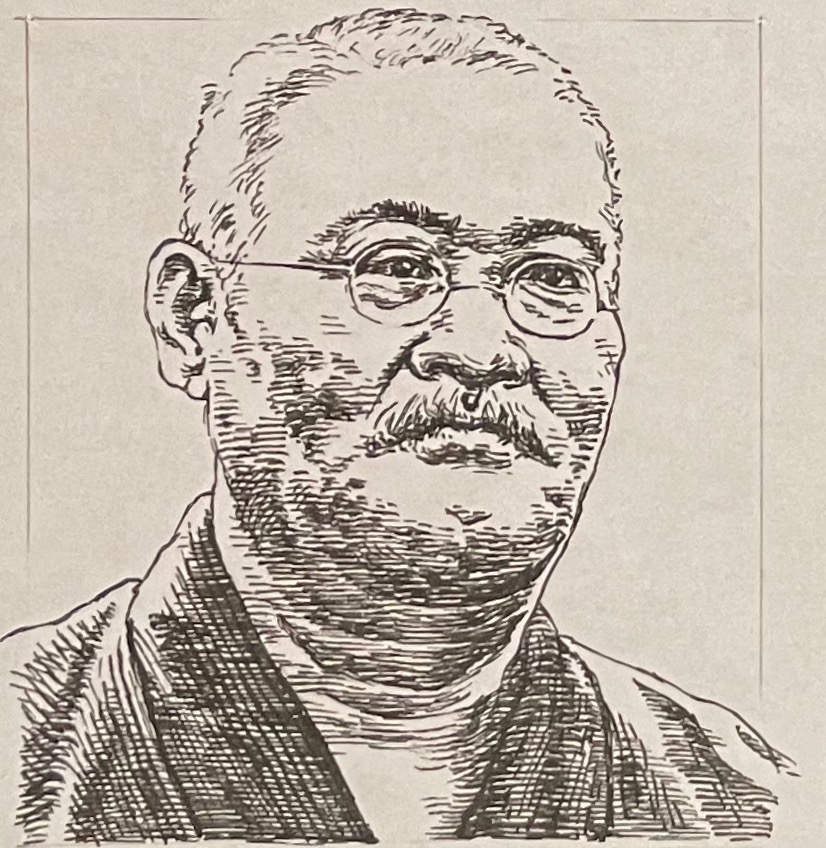

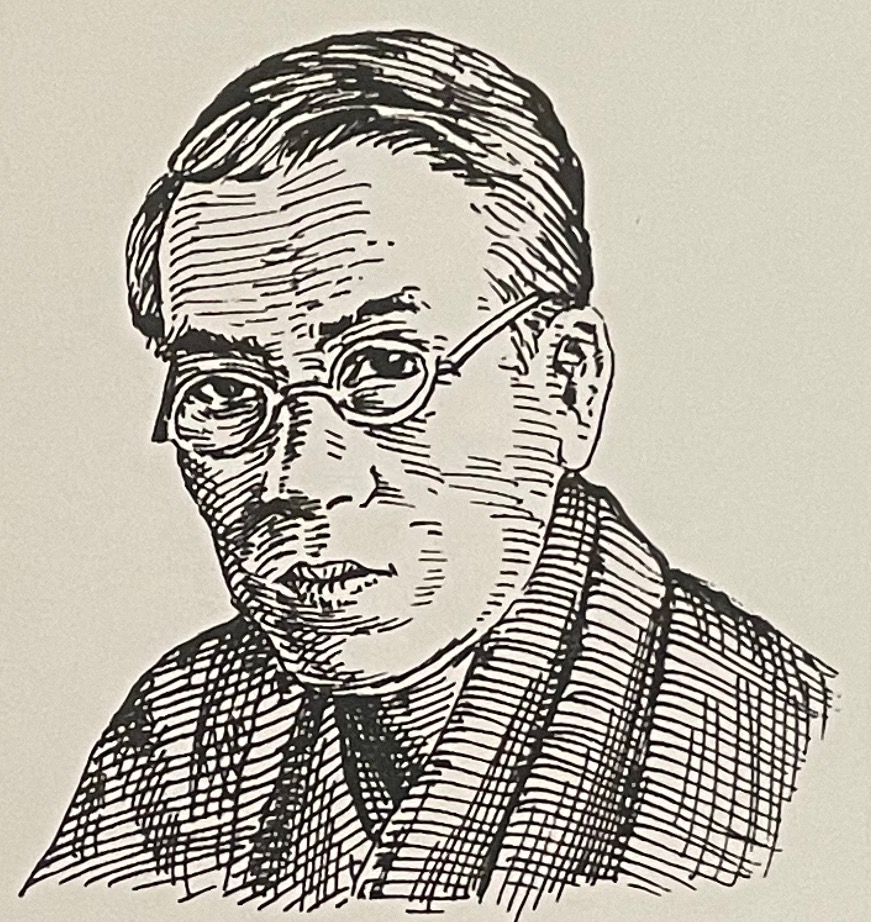

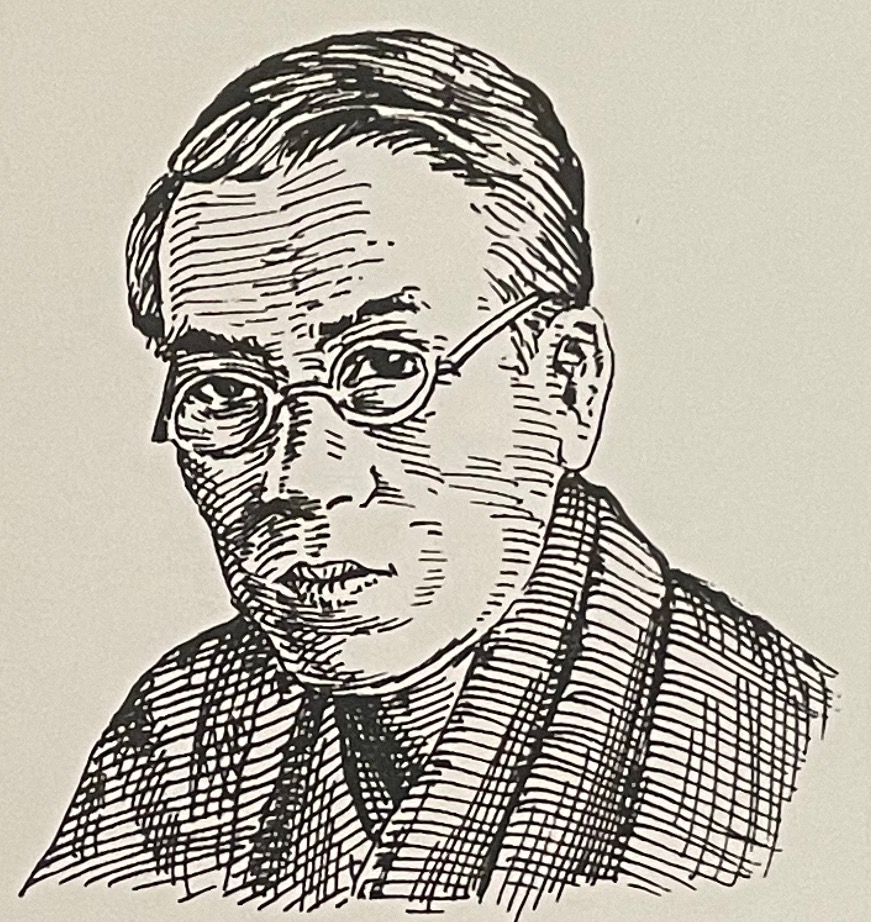

国木田独歩 Doppo Kunikida

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【文壇発見】「国木田独歩」

自然主義文学の話ですが…第三話

をお楽しみください

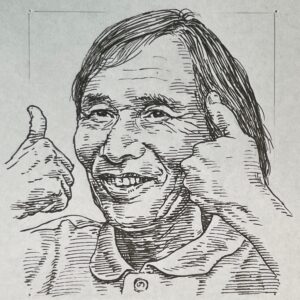

- 1. 国木田独歩イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

- 2. 自然主義文学物語3部作紹介

- 2.1. 田山花袋

- 3. 島崎藤村

- 4. 国木田独歩

- 5. 自然主義文学「国木田独歩」物語

- 5.1. 国木田独歩について

- 5.2. 独歩上京し徳富蘇峰に出会う

- 5.3. 記者 独歩誕生

- 5.4. 独歩 作家活動再開

- 5.5. 国木田独歩「武蔵野」発表

- 5.6. 国木田独歩 「運命論者」「正直者」発表

- 5.7. 国木田独歩「運命」発表

- 6. 城下町佐伯国木田独歩館に行こう

- 7. 第1話は私でした「田山花袋」

- 8. 第2話は私でした「島崎藤村」

- 9. 文学家・新着偉人(It's New)はこちらから

- 10. いらすとすてーしょん検索コーナー

国木田独歩イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

「運命論者」「正直者」を1903年に発表も紅露時代の波に押し流された

自然主義文学物語3部作紹介

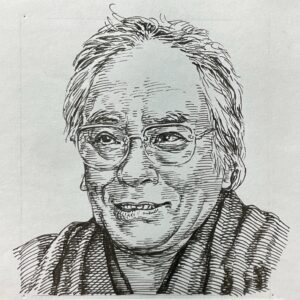

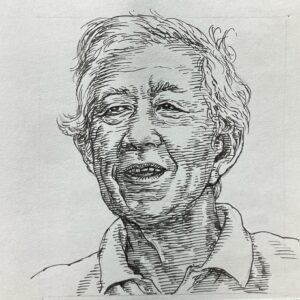

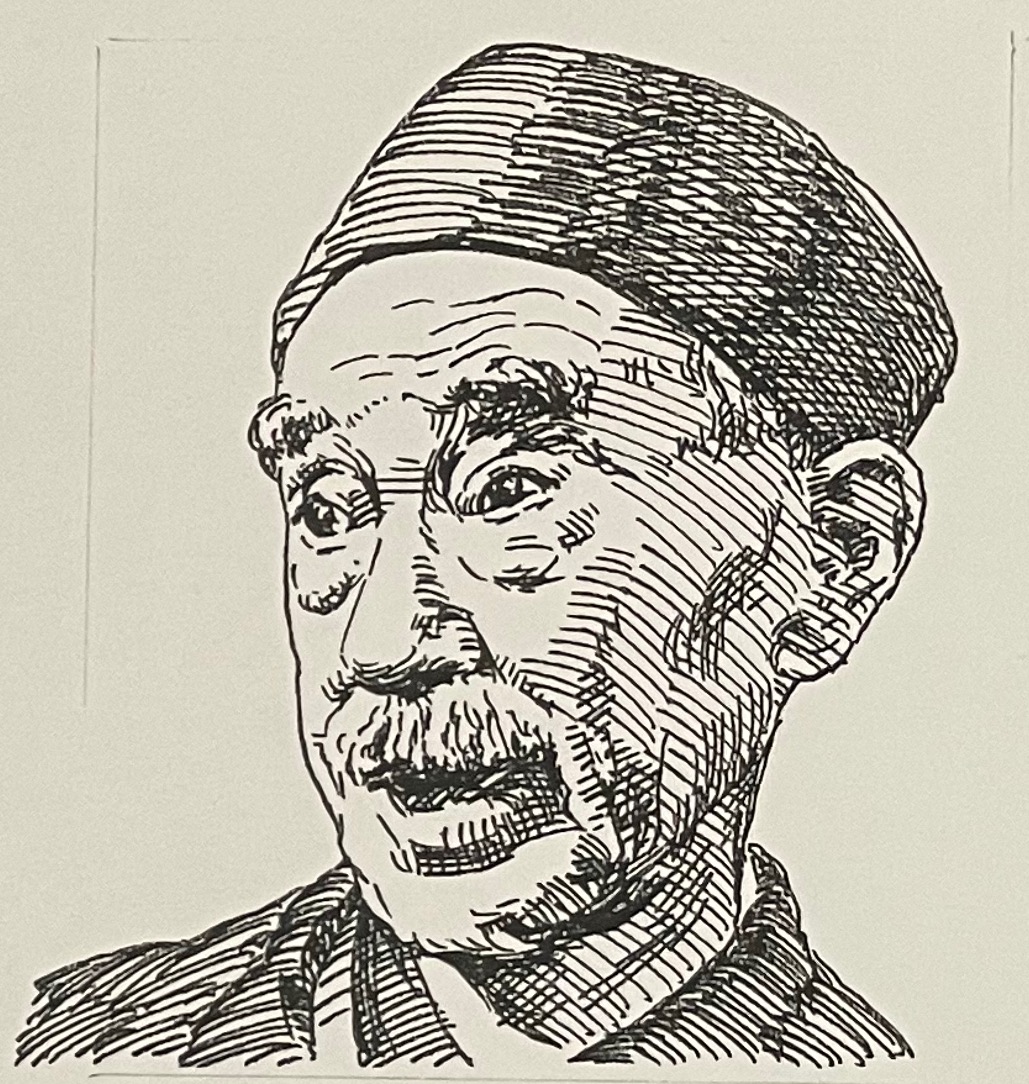

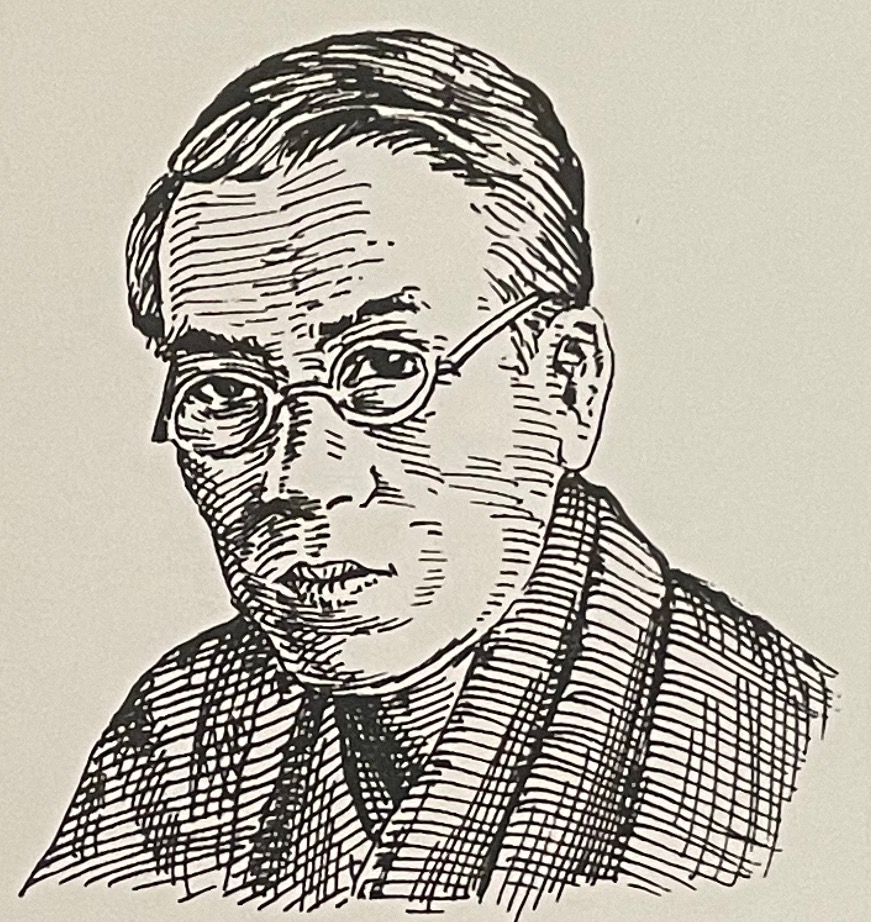

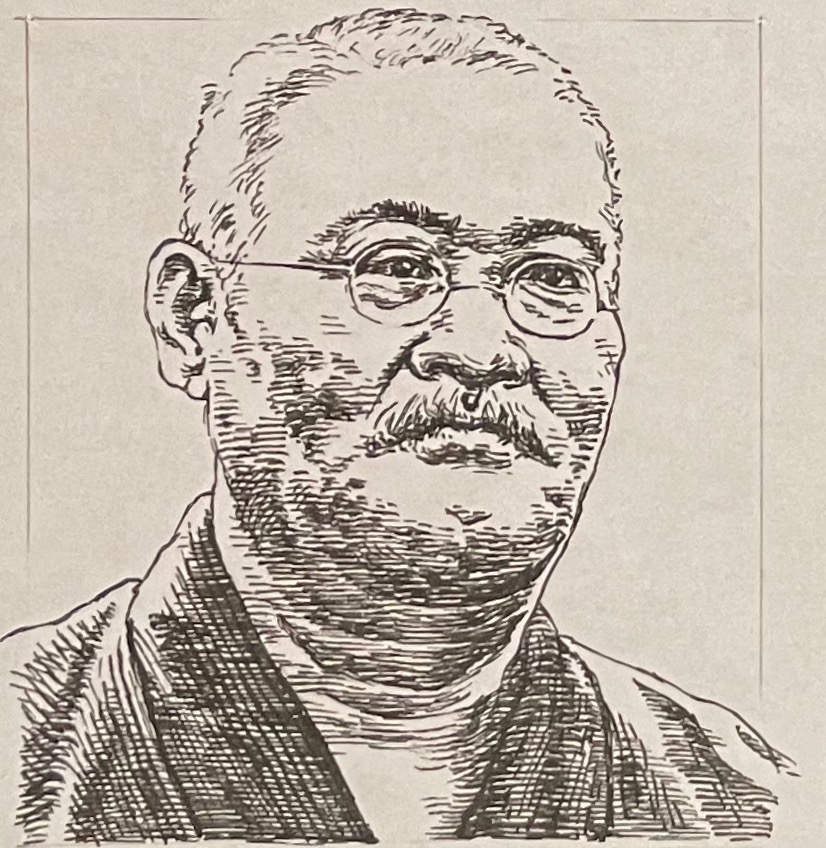

田山花袋

Katai Tayama

1872-1930

文学家

「田山花袋」自然主義文学の話ですが…第一話

「自然主義文学」を浅く簡単にイラストポートレートと共に3回にわたってお届けします。

その第一話目の注目は…

・柳田國男との出会い

・森鴎外との出会い

・先を越された「蒲団」

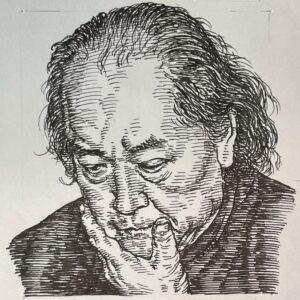

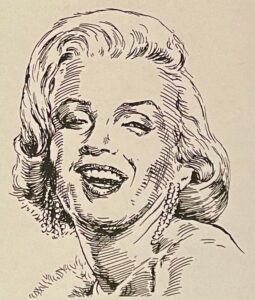

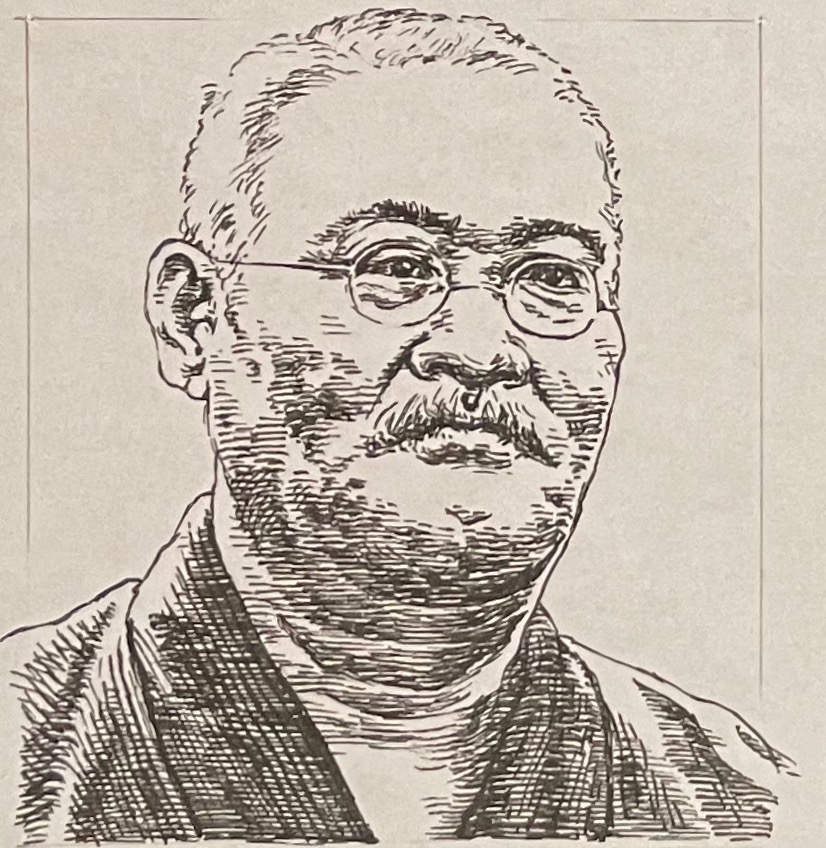

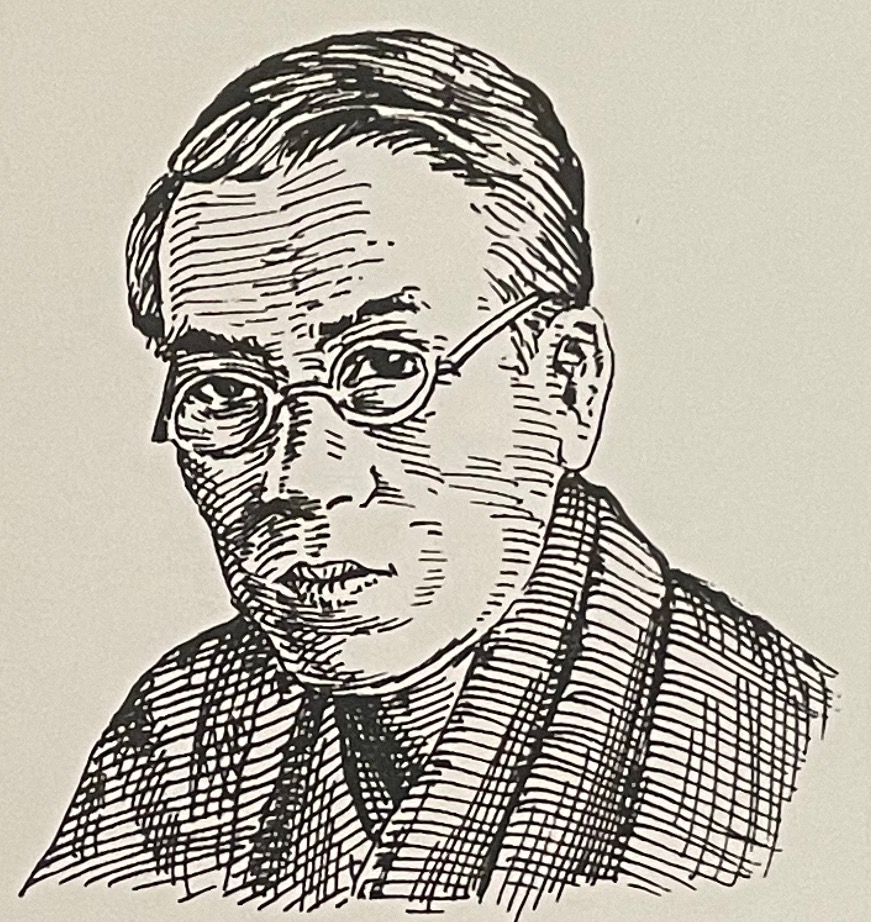

島崎藤村

Toson Shimazaki

1872-1943

文学家

「島崎藤村」自然主義文学の話ですが…第二話

「自然主義文学」を浅く簡単にイラストポートレートと共に3回にわたってお届けします。

その第二話目の注目は…

・田山花袋との出会い

・「破戒」がスタート

・「春」はわたしの懺悔

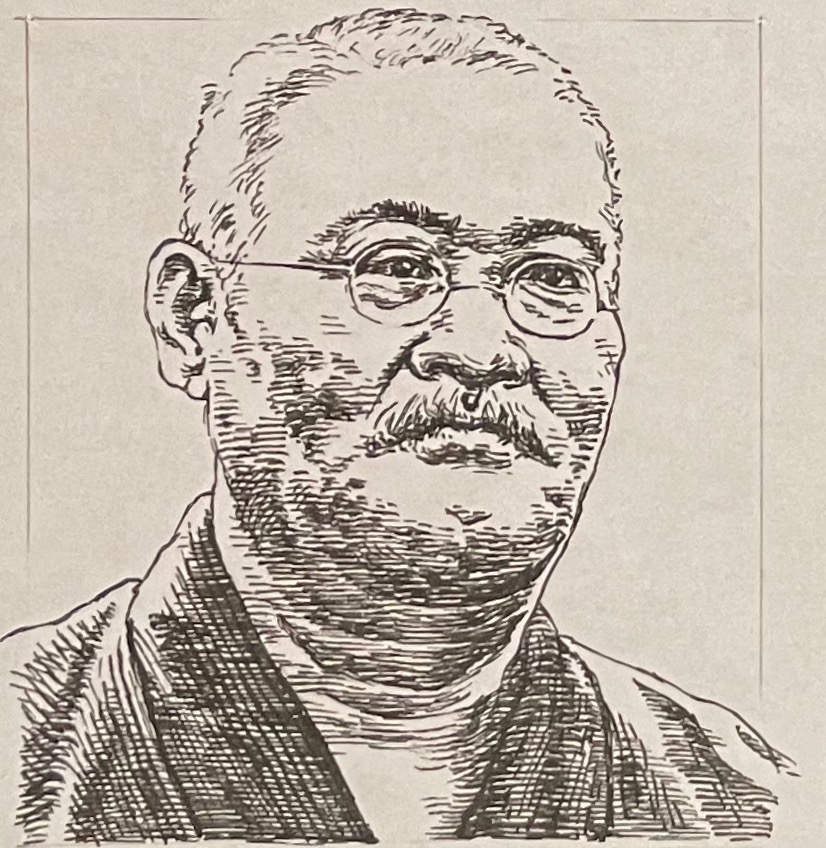

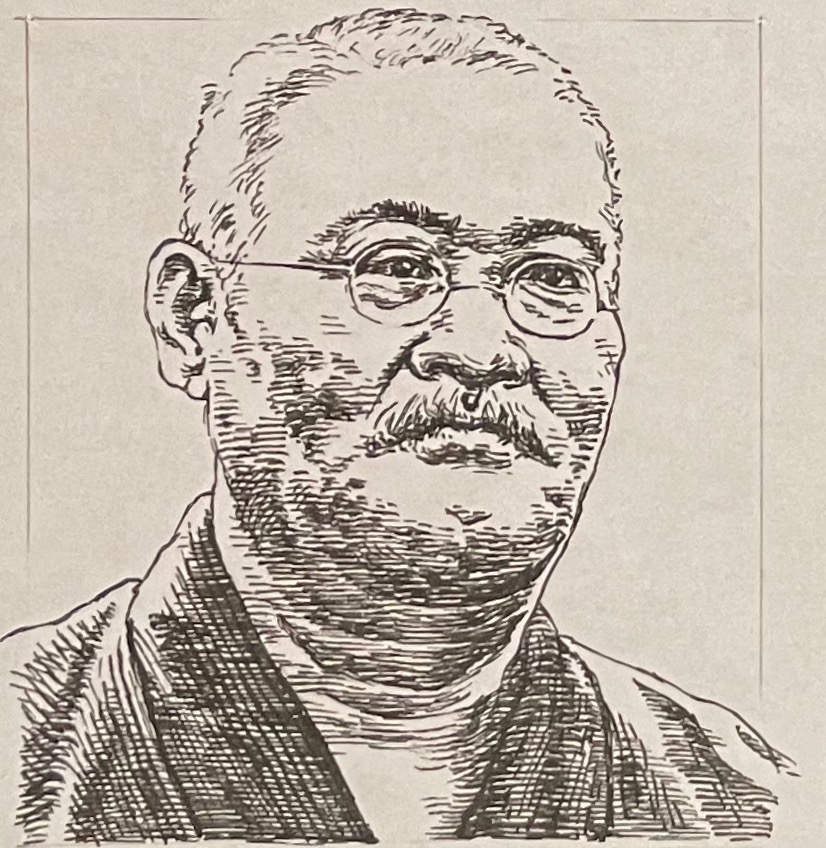

国木田独歩

Doppo Kunikida

1871-1908

文学家

「国木田独歩」自然主義文学の話ですが…第三話

「自然主義文学」を浅く簡単にイラストポートレートと共に3回にわたってお届けします。

その第三話目の注目は…

・徳富蘇峰との出会い

・竜土会

・元祖は誰

自然主義文学「国木田独歩」物語

第三(完結)話案内役は

私、国木田独歩が務めます!

本名「国木田亀吉(かめきち)」と申します

今回もわたしの十八番(オハコ)自然主義文学について綴ってみます

そうそろ自然文学主義の世界掴めてきましたか?

実は、自然主義文学の本家本元は私の筈です

俺じゃないの…

あぐっ…

国木田独歩について

田山花袋や島崎藤村より1年早い1871年(明治4年)

いまの千葉県銚子市で生まれました

父は戊辰戦争で新政府軍側から戦ってその療養先の銚子でオイラが生まれた

そうして父の仕事の関係で中国地方で育ったんだ

独歩上京し徳富蘇峰に出会う

そうして機会を得て上京

時同じくしてジャーナリストの徳富蘇峰氏に明治23(1890)年出会う

これがわたしの人生の転機となる

ここで一転して文学の世界に足を踏み入れた!

そうして時を経て、彼が設立した「民友社」に1894年入社して記者となった

記者 独歩誕生

久しぶり!徳富蘇峰(本名は猪一郎)です

【ジャーナリストの部屋|徳富蘇峰】 第二の福沢なり、第二の新島に非ず

たしかわたしと出会ったこのころ亀吉から「哲夫」って改名したよね?

さて話を戻すと…

記者となった年に日清戦争が勃発

海軍従軍記者として民友社の発行する国民新聞に記事を掲載したところ…

これがウケた!

一躍わたしの名は全国に響く…

あの時、かめきちは飛ぶ鳥を落とす勢いだった

そして伴侶を見つけるも…その後大変だったんだろ

その話をここで出しますか?

やっとの思い出結婚できましたが…

妻に失踪されるとは…

わたしの不徳と致すところです

独歩 作家活動再開

でも翌年の明治29(1896)年には作家活動を再開できました

そこで田山花袋や島崎藤村に出会えた

その後、わたしの作品も御二方が刊行なされた『抒情詩』に掲載いただき感謝感謝です

ジョインしてくれてありがとう

おれも嬉しかったよ

【文壇発見】「島崎藤村」自然主義文学の話ですが…第二話

詩人として文学界をスタートさせてから小説も書き始めたけど、もちろん作家とは無名に近い

いまでいうところの浪漫派と位置づけられていたみたい

国木田独歩「武蔵野」発表

わたしの代表作は「武蔵野」

武蔵野という土地をわたしのイチオシ視点で表現した作品

この作品、もしかしたら日本で展開された自然主義文学ではなく、ゾラの提唱した自然主義文学に近かったのかもしれないと今となっては思ってる

この武蔵野を発表したのは明治31(1898)年だったね

たしかこの頃から「独歩」というペンネームを使うようになったよね?

そう!

明治30年に発表した「独歩吟」を機に国木田独歩としたんだよ

このころはもう一度新聞記者もしていました。

もしかするとリアリズムをより感じていたのかもね…

国木田独歩 「運命論者」「正直者」発表

そうして1903年

抜擢された月刊グラフ雑誌編集長をつとめた傍らで「運命論者」「正直者」を発表

当時はウケなかったですが…

あとあと自然主義の先駆け、って評価がついたのは意外でした。

これが俺たちの自然主義文学の元祖だったっていうことだな

第1話で藤村くんの指摘とおり…

この時の紅露は強かった。尾崎紅葉&幸田露伴!

本当はもっと「運命論者」「正直者」はウケる筈だったけどなぁ…

まっ、この話は置いておいて…

そうして1904年日露戦争勃発したから編集者として忙しい毎日だった

このころだよね「運命」は

国木田独歩「運命」発表

明治39年(1906年)でした

「運命」でようやく自然主義文学の仲間入りを果たせたと思ってます

そんな中でしたが、順調そうに見えた仕事も資金繰りが問題で相次いで仕事を手放してしまい…

同時に肺結核にかかってしまってしまい38歳でこの生涯を閉じました

これも「運命」かぁ…

文壇はもとより日本中、国木田独歩の死を悲しんだ

そして友人代表として独歩の墓石はわたし田山花袋が書かせてもらったんだ

おかげさまで安らかに青山霊園で眠っております

自然主義文学3話完結の最終話はわたし国木田独歩目線で自然主義文学をお届けしました

近代日本文学の一つの潮流「自然文学主義」を少しでも感じ取っていただけましたら嬉しいです

第1話から3話までお付き合いいただきありがとうございました

ちなみにわずか10ヶ月程度

わたしと弟の収二が下宿した坂本永年邸に「城下町佐伯 国木田独歩館」がございます

ぜひお近くまで来られた際はお越しくださいね

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

城下町佐伯国木田独歩館に行こう

城下町佐伯国木田独歩館

〒876-0848 大分県佐伯市城下東町9−37

0972-22-2866

行き方 JR佐伯駅から徒歩20分、タクシー約5分/東九州自動車道佐伯ICより車で約15分

開館時間 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 毎週月曜日・年末年始(12月29日- 1月 3日)(月曜日が祝日の場合は翌日休館)

第1話は私でした「田山花袋」

- 第1話はわたしの番でした

- 【自然主義】文学の話ですが…第一話「田山花袋 Katai Tayama」

・「柳田國男」との出会い

・「森鴎外」との出会い

・先を越された「蒲団」

第2話は私でした「島崎藤村」

- 第2話はわたしの番でした

- 【自然主義】文学の話ですが…第二話「島崎藤村 Toson Shimazaki」

・「田山花袋」との出会い

・「破戒」がスタート

・「春」はわたしの懺悔

文学家・新着偉人(It's New)は

こちらから

【文学の部屋|門田ゆたか】昭和時代編.219New!!

【文学の部屋|野村俊夫】昭和時代編.218New!!

【文学の部屋|清水みのる】昭和時代編.217New!!

【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216New!!

【文学の部屋|高橋掬太郎】昭和時代編.215New!!

【文学の部屋|時雨音羽】昭和時代編.214New!!

【文学の部屋|藤浦 洸】昭和時代編.213

【文学の部屋|鳥取春陽】大正時代編.59

【文学の部屋|添田唖蝉坊】大正時代編.58

【文学の部屋|梶原一騎】昭和時代編.212

【文学の部屋|川崎吉蔵】昭和時代編.211

【文学の部屋|川崎隆章】昭和時代編.210

【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209

【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49

【文学の部屋|徳富蘇峰】明治時代編.48

【文学の部屋|中上健次】昭和時代編.208

【文学の部屋|阿久 悠】昭和時代編.207

【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206

【文学の部屋|大江健三郎】昭和時代編.205

【文学の部屋|井上ひさし】昭和時代編.204

【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203

【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202

【文学の部屋|吉行淳之介】昭和時代編.201

【文学の部屋|川内康範】昭和時代編.200

【文学の部屋|小島直記】昭和時代編.199

【文学の部屋|三木トリロー(鶏郎)】昭和時代編.198

【文学の部屋|扇谷正造】昭和時代編.197

【文学の部屋|花森安治】昭和時代編.196

【文学の部屋|平山蘆江】昭和時代編.195

【文学の部屋|橘 樸】昭和時代編.194

【文学の部屋|桐生悠々】大正時代編.57

【文学の部屋|志賀重昂】明治時代編.47

【文学の部屋|半井桃水】明治時代編.46

【文学の部屋|成島柳北】明治時代編.45

【文学の部屋|加藤楸邨】昭和時代編.193

【文学の部屋|サトウハチロー】昭和時代編.192

【文学の部屋|蔵原惟人】昭和時代編.191

【文学の部屋|山口青邨】大正時代編.56

【文学の部屋|長田幹彦】大正時代編.55

【文学の部屋|つかこうへい】昭和時代編.190

【文学の部屋|寺山修司】昭和時代編.189

【文学の部屋|灰谷健次郎】昭和時代編.188

【文学の部屋|長部日出雄】昭和時代編.187

【文学の部屋|石原慎太郎】昭和時代編.186

【文学の部屋|江藤 淳】昭和時代編.185

【文学の部屋|大岡 信】昭和時代編.184

【文学の部屋|瀬木慎一】昭和時代編.183

【文学の部屋|団 鬼六】昭和時代編.182

【文学の部屋|高橋和巳】昭和時代編.182

【文学の部屋|開高 健】昭和時代編.181

【文学の部屋|野坂昭如】昭和時代編.180

【文学の部屋|権藤芳一】昭和時代編.179

【文学の部屋|なだ いなだ】昭和時代編.178

【文学の部屋|色川武大】昭和時代編.177

【文学の部屋|吉原幸子】昭和時代編.176

【文学の部屋|稲畑汀子】昭和時代編.175

【文学の部屋|有吉佐和子】昭和時代編.174

【文学の部屋|澤地久枝】昭和時代編.173

【文学の部屋|大庭みな子】昭和時代編.172

【文学の部屋|向田邦子】昭和時代編.171

【文学の部屋|岸田衿子】昭和時代編.170

【文学の部屋|瀬戸内寂聴】昭和時代編.169

【文学の部屋|岩谷時子】昭和時代編.168

【文学の部屋|高田敏子】昭和時代編.167

【文学の部屋|白洲正子】昭和時代編.166

【文学の部屋|斎藤 史】昭和時代編.165

【文学の部屋|田中澄江】昭和時代編.164

【文学の部屋|石井桃子】昭和時代編.163

【文学の部屋|矢田津世子】昭和時代編.162

【文学の部屋|円地文子】昭和時代編.161

【文学の部屋|平林たい子】昭和時代編.160

【文学の部屋|佐多稲子】昭和時代編.159

【文学の部屋|大田洋子】昭和時代編.158

【文学の部屋|村山籌子】昭和時代編.157

【文学の部屋|林 芙美子】昭和時代編.156

【文学の部屋|森 茉莉】昭和時代編.155

【文学の部屋|住井すゑ】昭和時代編.154

【文学の部屋|中村汀女】昭和時代編.153

【文学の部屋|壺井 栄】昭和時代編.152

【文学の部屋|宮本百合子】昭和時代編.151

【文学の部屋|宇野千代】昭和時代編.150

【文学の部屋|尾崎 翠】昭和時代編.149

【文学の部屋|吉屋信子】昭和時代編.148

【文学の部屋|森田たま】昭和時代編.147

【文学の部屋|村岡花子】昭和時代編.146

【文学の部屋|野上弥生子】昭和時代編.145

【文学の部屋|バチェラー八重子】昭和時代編.144

【文学の部屋|金子みすゞ】大正時代編.53

【文学の部屋|今井邦子】大正時代編.52

【文学の部屋|柳原白蓮】大正時代編.51

【文学の部屋|田村俊子】大正時代編.51

【文学の部屋|長谷川時雨】明治時代編.44

【文学の部屋|樋口一葉】明治時代編.43

【文学の部屋|中島歌子】明治時代編.42

【文学の部屋|多木浩二】昭和時代編.143

【文学の部屋|城山三郎】昭和時代編.142

【文学の部屋|藤沢周平】昭和時代編.141

【文学の部屋|北 杜夫】昭和時代編.140

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|門田ゆたか】昭和時代編.219

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

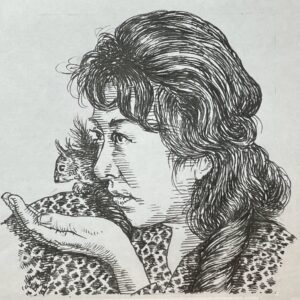

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします