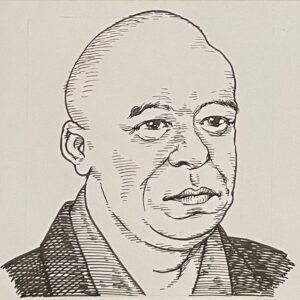

太宰 治 Osamu Dazai

ようこそ!フリーイラストポートレートと歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【文壇発見|太宰 治】6月19日生誕日は桜桃忌 をお楽しみください

太宰 治

イラストポートレート Syusuke Galleryより

当時の流行作家として時代の寵児は今なら何を描くのか!?

6月19日生誕日は桜桃忌

太宰 治の肖像画!?

2022年6月に流れたこのニュース

もうご覧になられましたか?

- 初公開

- 昭和の文壇を牽引された編集者の一人「石井 立(Tatsu Ishii)1923-1964」氏は筑摩書房で太宰治の担当であった。

その遺品から太宰が描いた肖像画が三鷹市に寄贈。

2022年6月4日より三鷹市美術ギャラリー 太宰治展示室此の小さな家で初公開。晩年の作品とされていますが、モデルは誰?

そして太宰の忌日桜桃忌6月19日は間も無くやってきます。

※上記内容は2022年6月2日日本経済新聞夕刊改してお届けしました。

三鷹市美術ギャラリー 太宰治展示室此の小さな家

太宰治展示室は「合田佐和子展 帰る途もつもりもない」の開催に伴い、2023年1月17日(火)から4月7日(金)まで休室とのことです

詳しくは公式HPをご参照ください

文学家・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232

2026-02-16

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231

2026-02-15

【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230

2026-02-14

【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229

2026-02-13

文学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

文学の部屋 Literature

文学の部屋Literatureへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|菅原道真】平安時代編.3New!!

2026-02-27

【政治の部屋|藤原長良】平安時代編.2

2026-02-26

2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓

2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします