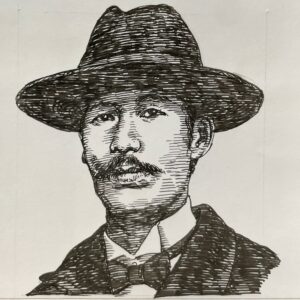

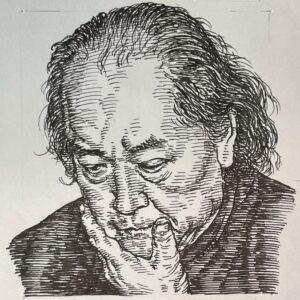

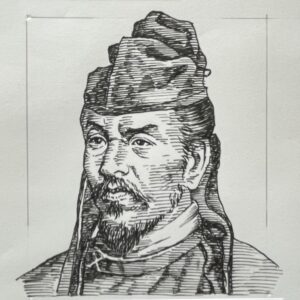

山部赤人 Yamabe no Akahito

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【文学の部屋|山部赤人】

謎だらけの歌聖をお楽しみください

山部赤人イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

宮廷歌人として、また各地を旅しその土地の歌を残した

自然の美しさや豊かさを写実した叙景歌は特に秀逸

万葉集は長歌13首,短歌37首が掲載されている

三十六歌仙の一人

三十六歌仙って誰?

36名の歌人たちをいらすとすてーしょん風に特徴を描いてみました

特徴は「雑歌」「相聞」「挽歌」を詠んでいるなかで、特にクローズアップした内容を記載しました

※順不同です

| 歌人名 | 特徴(いらすとすてーしょん風) |

| 柿本人麻呂 (Kakinomoto no Hitomaro) | 宮廷讃歌、愛、惜別、旅の歌などを詠う |

| 山部赤人 (Yamabe no Akahito) | 短歌に優れ、自然を写実的に詠う叙景歌に特色あり |

| 大伴家持 (Ootomo no Yakamochi) | 歌風は万葉調が薄れており、優美で繊細なところが目立つ |

| 在原業平 (Ariwara no Narihira) | 情熱的な歌風で詠う |

| 僧正遍昭 (Soujou Henjou) | 軽妙さな歌風で詠う |

| 紀貫之 (Ki no tsurayuki) | 理知的で技巧にすぐれ、古今調歌人の第一人者でもある |

| 小野小町 (Ono no Komachi) | 優雅な中に哀感をたたえた恋の歌を綴った |

| 伊勢 (Ise) | 宮中の作歌で頭角優美な歌風、古今集時代屈指の歌人でもある |

| 壬生忠岑 (Mibu no Tadamine) | 鋭い機知にあふれ、体験的、主観的に事象を割り切る歌風 |

| 猿丸太夫 (Sarumaru Dayuu) | 伝記未詳の伝説的歌人とされている |

| 大中臣頼基 (Oonakatomi no Yoshinobu) | 屏風歌、賀歌、行幸供奉歌など公的な詠進歌を詠う |

| 坂上是則 (Sakanoue no Korenori) | 理知的な中に、自然を忘れぬ余情を詠う |

| 源重之 (Minamoto no Shigeyuki) | 陸奥時代の旅、不遇をなげく歌を読む |

| 藤原朝忠 (Fujiwara no Asatada) | 屏風歌や祝賀の歌など、晴れの歌を詠む |

| 藤原敦忠 (Fujiwara no Atsutada) | 恋心を技巧表現より素直に詠む歌風 |

| 藤原元真 (Fujiwara no Motozane) | 平明で調子が低く理屈のある歌風 |

| 藤原兼輔 (Fujiwara no Kanesuke) | 情愛が深く寛容な人好きを思わせる歌風 |

| 凡河内躬恒 (Ooshikouchi no Mitsune) | 四季に富み機知に溢れ平明なことばを用いる歌風 |

| 紀友則 (Kino tomonor) | 重厚で平明な歌風 |

| 源信明 (Minamoto no Saneakira) | 技巧的な表現を用いた歌が多い |

| 斎宮女御 (Saiguu no Nyougou) | 典麗で優雅な歌風 |

| 藤原清正 (Fujiwara no Kiyotada) | 村上朝内裏などの屏風歌を多く詠う |

| 藤原高光 (Fujiwara no Takamitsu) | 出家から草庵を営むまでを多く詠う |

| 小大君 (Kooogimi or Kodai no Kimi) | 宮仕での逸話を回想を交えて詠う |

| 中務 (Nakatsukasa) | 屏風歌や源信明との相聞歌を詠う |

| 藤原興風 (Fujiwara no Okikaze) | 繊細で優美で理知的な歌風 |

| 藤原敏行 (Fujiwara no Toshiyuki) | 快いリズム感のある歌風 |

| 源公忠 (Minamoto no Kintada) | 屏風歌など公的な詠進歌を詠う |

| 源宗于 (Minamoto no Muneyuki) | 不遇を嘆く歌を多く詠う |

| 素性法師 (Sosei Houshi) | 軽妙洒脱の中にも優美さある歌風 |

| 藤原仲文 (Fujiwara no Nakafumi) | 贈答歌を数多く詠う |

| 清原元輔 (Kiyohara no Motosuke) | 快活明朗で、機知に富み流暢な歌風 |

| 大中臣能宣 (Onakatomi no Yoshinobu) | 貴族の日常生活に浸透した贈答歌を多く詠む |

| 源順 (Minamoto no Shitago) | 不遇のわが身を寓喩した歌を多く詠む |

| 壬生忠見 (Mibu no Tadami) | 平易な詞書の存する歌風 |

| 平兼盛 (Taira no Kanemori) | 屏風歌など公的な詠進歌を詠う |

歌会始(うたかいはじめ)へ詠進(応募)してみては?

歌会始について綴ってみましたのでぜひご参考ください

歌会始について

歌会始って?

天皇皇后両陛下の御前で、一般から詠進して選に預かった歌、選者の歌、召人の歌、皇族殿下のお歌、皇后陛下の御歌と続き、最後に御製が披講されます。皇太子殿下をはじめ皇族方が列席され、文部科学大臣、日本芸術院会員、選歌として選ばれた詠進者などが陪聴します。(宮内庁・皇室に伝わる文化・歌会始より )

令和8年の歌会始はいつだったの?

2026年1月14日午前中に皇居宮殿「松の間」で開催されました

令和7年の歌会始はいつだったの?

2025年1月22日午前中に皇居宮殿「松の間」で開催されました

令和6年の歌会始はいつだったの?

2024年1月19日午前中に皇居宮殿「松の間」で開催されました

令和5年の歌会始はいつだったの?

2023年1月18日午前中に皇居宮殿「松の間」で開催されました

令和8年のお題は?

令和7年のお題は「明」

海外も含めて約1万4600首もの一般の方々の短歌(詠進歌)が宮内庁に届きました

※詠進歌…宮中に歌を奉るって意味が込められている

秋篠宮家の長男、悠仁さまの初出席でも話題になりました

令和7年のお題は?

令和7年のお題は「夢」

海外も含めて約1万6000首もの一般の方々の短歌(詠進歌)が宮内庁に届きました

その中で10首が選ばれて、宮崎県延岡市の高校1年生・森山文結さん(16)が今回の最年少で選ばれたってニュースになっていました

入選歌 ペンだこに うすく墨汁 染み込ませ 掠れた夢と いふ字を見てる

そして、愛子さまが歌会始に初出席でも話題になりました

令和6年のお題は?

令和6年のお題は「和」

海外も含めて1万5270首もの一般の方々の短歌(詠進歌)が宮内庁に届きました

その中で10首が選ばれて、新潟県新潟市の 東京学館新潟高校2年生・神田日陽里さん(17)が今回の最年少で選ばれたとニュースになっていました

入選歌 「それいいね」付和雷同の私でもこの恋だけは自己主張する

令和5年のお題は?

令和5年のお題は「友」

海外も含めて約1万5000首もの一般の方々の短歌(詠進歌)が宮内庁に届きました

その中で10首が選ばれて、山梨県北杜市の甲陵中学校2年生・小宮山碧生さん(14)が最年少で選ばれたとニュースになっていました

入選歌 友の呼ぶ僕のあだ名はわるくない他のやつには呼ばせないけど

皇族の方々はどんな歌を詠まれたの?(令和8年)

天皇陛下 天空にかがやく明星眺めつつ新たなる年の平安祈る

皇后陛下 メダル掛け笑顔明るき選手らに手話で伝へる祝ひのことば

秋篠宮さま 夜明け前一番鶏の鳴く声にアンルーナイの一日始まる

秋篠宮紀子さま 雨降れば部屋で工作紙芝居「あそびのひろば」は明るい広場

愛子さま 日本語を学ぶラオスの子どもらの明るき声は教室に満つ

佳子さま ブラジルと日本で会つた子どもらの明るい未来幸せ願ふ

悠仁さま 薄明かり黄昏とんぼは橋のうへ青くつきりと俊敏に飛ぶ

皇族の方々はどんな歌を詠まれたの?(令和7年)

天皇陛下 旅先に出会ひし子らは語りたる 目見(まみ) 輝かせ未来の夢を

皇后陛下 三十年(みそとせ)へて 君と訪(と)ひたる 英国の 学び舎に思ふ かの日々の夢

秋篠宮さま 初夢に何を見たのか思ひ出でむ幼き頃の記憶おぼろ

秋篠宮紀子さま 絲と針夢中にオヤを編む先に二つ三つと野の花が咲く

愛子さま 我が友とふたたび会はむその日まで追ひかけてゆくそれぞれの夢

佳子さま キャンバスに夢中になりて描きゐしかの日のことはなほあざやかににゆらるる

皇族の方々はどんな歌を詠まれたの?(令和6年)

天皇陛下 をちこちの旅路に会へる人びとの笑顔を見れば心和みぬ

皇后陛下 広島をはじめて訪ひて平和への深き念ひを吾子は綴れり

秋篠宮さま 早朝の十和田の湖面に映りゐし色づき初めし樹々の紅葉

秋篠宮紀子さま 鹿児島に集ふ選手へ子らの送る熱きエールに場は和みたり

愛子さま 幾年の難き時代を乗り越えて和歌のことばは我に響きぬ

佳子さま 待ちわびし木々の色づき赤も黄も小春日和の風にゆらるる

皇族の方々はどんな歌を詠まれたの?(令和5年)

天皇陛下 コロナ禍に友と楽器を奏でうる喜び語る生徒らの笑み

皇后陛下 皇室に君と歩みし半生を見守りくれし親しき友ら

秋篠宮さま 彼方此方(をちこち)を友らと共に行巡(ゆきめぐ)り聞き初(そ)めしことに喜びありぬ

秋篠宮紀子さま 春楡(はるにれ)の卓の木目を囲みつつ友らと語る旅の思ひ出

愛子さま もみぢ葉の散り敷く道を歩みきて浮かぶ横顔友との家路

佳子さま 卒業式に友と撮りたる記念写真裏に書かれし想ひは今に

歌会始で出てくる召人って?

天皇陛下から特別に選ばれ、歌会始に招かれて和歌を披露される方を指す

2023年は歌人の小島ゆかりさんが召人に選ばれています

召人 旧友のごとくなつかしあかねさす夕陽の丘に犬とゐる人

2024年は歴史学者の栄原永遠男さんが召人に選ばれています

召人 歌木簡かかげ三十一文字をよむ温き響きに座は和みたり

2025年は国文学者の三田村雅子さんが召人に選ばれています

召人 一人寝の夜の寝覚のさびしさにみじかき夢のかけらを拾ふ

2026年は日本文学者のピーター・J・マクミランさんが召人に選ばれています

召人 御杣山明るむ天に杣人の声ひびきたり「一本寝るぞ」

令和9年の詠進要領が宮内庁から発表されました

※令和10年度のお題は次回の「歌会始」で発表されます

歌会始に来年のお題が発表されるんだ

そのお題は「旅」

宮内庁の歌会始の詠進要領(令和8年)によると…お題は「旅」ですが、歌に詠む場合は「旅」の文字が詠み込まれていればよく、「旅路」、「旅籠」、「旅愁」のような熟語にしても差し支えありません。とのこと。(宮内庁・皇室に伝わる文化・歌会始より )

そして何より、詠進(応募)方法が古風なところが凄い!

どんな方法で詠進(応募)するの?

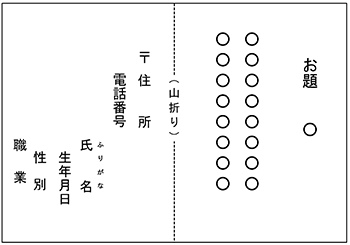

半紙を用意

半紙は横長に置きます

※海外から詠進する場合は、用紙は随意(但、半紙サイズ24㎝ × 33㎝の横長)とし、毛筆でなくても差し支えありません。

半紙の右半分にお題と短歌を

左半分は郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名、ふりがな)、生年月日、性別、職業を縦書きで書く

※無職の場合は、「無職」と書いてください(以前に職業に就いたことがある場合には、なるべく元の職業を書いてください)。なお、主婦の場合は、単に「主婦」と書いても差し支えありません。

いずれも毛筆自筆で書く

病気又は身体障害のため毛筆にて自書することができない場合は下記によることができます。

- 代筆(墨書)による。代筆の理由、代筆者の住所及び氏名を別紙に書いて詠進歌に添えてください。

- 本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この場合、これらの機器を使用した理由を別紙に書いて詠進歌に添えてください。

- 視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。

郵送は

封筒に郵便番号100-8111、宮内庁と下記、「詠進歌」と書き添えてください。

※詠進歌は、小さく折って封入して差し支えありません。

注意事項もあります

次の場合には、詠進歌は失格となります。

- お題を詠み込んでいない場合・短歌の定型でないもの又用紙が縦長の場合

- 一人で二首以上詠進した場合や毛筆でない場合

- 詠進歌が既に発表された短歌と同一又は著しく類似した短歌である場合

- 詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の出版物、年賀状等により発表した場合

- 詠進歌の詠進要領4に記した代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべての詠進歌

- 住所、電話番号、氏名、生年月日、性別、職業を書いていないものその他この詠進要領によらない場合

詠進(応募)期間は?

お題発表の日(2026年1月14日)から9月30日(水)まで

※消印が9月30日までのものを有効です

わしも詠進してみたかった…

【江戸文学|俳諧の連歌】「松尾芭蕉」俳句を芸術へ

文学家・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231

【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230

【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229

【文学の部屋|星野哲郎】昭和時代編.228

【文学の部屋|石本美由起】昭和時代編.227

【文学の部屋|宮川哲夫】昭和時代編.226

【文学の部屋|東条寿三郎】昭和時代編.225

【文学の部屋|関沢新一】昭和時代編.224

【文学の部屋|西沢 爽】昭和時代編.223

【文学の部屋|大高ひさを】昭和時代編.222

【文学の部屋|門田ゆたか】昭和時代編.219

【文学の部屋|野村俊夫】昭和時代編.218

【文学の部屋|清水みのる】昭和時代編.217

【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216

【文学の部屋|高橋掬太郎】昭和時代編.215

【文学の部屋|時雨音羽】昭和時代編.214

【文学の部屋|藤浦 洸】昭和時代編.213

【文学の部屋|鳥取春陽】大正時代編.59

【文学の部屋|添田唖蝉坊】大正時代編.58

【文学の部屋|梶原一騎】昭和時代編.212

【文学の部屋|川崎吉蔵】昭和時代編.211

【文学の部屋|川崎隆章】昭和時代編.210

【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209

【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49

【文学の部屋|徳富蘇峰】明治時代編.48

【文学の部屋|中上健次】昭和時代編.208

【文学の部屋|阿久 悠】昭和時代編.207

【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206

【文学の部屋|大江健三郎】昭和時代編.205

【文学の部屋|井上ひさし】昭和時代編.204

【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203

【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202

【文学の部屋|吉行淳之介】昭和時代編.201

【文学の部屋|川内康範】昭和時代編.200

【文学の部屋|小島直記】昭和時代編.199

【文学の部屋|三木トリロー(鶏郎)】昭和時代編.198

【文学の部屋|扇谷正造】昭和時代編.197

【文学の部屋|花森安治】昭和時代編.196

【文学の部屋|平山蘆江】昭和時代編.195

【文学の部屋|橘 樸】昭和時代編.194

【文学の部屋|桐生悠々】大正時代編.57

【文学の部屋|志賀重昂】明治時代編.47

【文学の部屋|半井桃水】明治時代編.46

【文学の部屋|成島柳北】明治時代編.45

【文学の部屋|加藤楸邨】昭和時代編.193

【文学の部屋|サトウハチロー】昭和時代編.192

【文学の部屋|蔵原惟人】昭和時代編.191

【文学の部屋|山口青邨】大正時代編.56

【文学の部屋|長田幹彦】大正時代編.55

【文学の部屋|つかこうへい】昭和時代編.190

【文学の部屋|寺山修司】昭和時代編.189

【文学の部屋|灰谷健次郎】昭和時代編.188

【文学の部屋|長部日出雄】昭和時代編.187

【文学の部屋|石原慎太郎】昭和時代編.186

【文学の部屋|江藤 淳】昭和時代編.185

【文学の部屋|大岡 信】昭和時代編.184

【文学の部屋|瀬木慎一】昭和時代編.183

【文学の部屋|団 鬼六】昭和時代編.182

【文学の部屋|高橋和巳】昭和時代編.182

【文学の部屋|開高 健】昭和時代編.181

【文学の部屋|野坂昭如】昭和時代編.180

【文学の部屋|権藤芳一】昭和時代編.179

【文学の部屋|なだ いなだ】昭和時代編.178

【文学の部屋|色川武大】昭和時代編.177

【文学の部屋|吉原幸子】昭和時代編.176

【文学の部屋|稲畑汀子】昭和時代編.175

【文学の部屋|有吉佐和子】昭和時代編.174

【文学の部屋|澤地久枝】昭和時代編.173

【文学の部屋|大庭みな子】昭和時代編.172

【文学の部屋|向田邦子】昭和時代編.171

【文学の部屋|岸田衿子】昭和時代編.170

【文学の部屋|瀬戸内寂聴】昭和時代編.169

【文学の部屋|岩谷時子】昭和時代編.168

【文学の部屋|高田敏子】昭和時代編.167

【文学の部屋|白洲正子】昭和時代編.166

【文学の部屋|斎藤 史】昭和時代編.165

【文学の部屋|田中澄江】昭和時代編.164

【文学の部屋|石井桃子】昭和時代編.163

【文学の部屋|矢田津世子】昭和時代編.162

【文学の部屋|円地文子】昭和時代編.161

【文学の部屋|平林たい子】昭和時代編.160

【文学の部屋|佐多稲子】昭和時代編.159

【文学の部屋|大田洋子】昭和時代編.158

【文学の部屋|村山籌子】昭和時代編.157

【文学の部屋|林 芙美子】昭和時代編.156

【文学の部屋|森 茉莉】昭和時代編.155

【文学の部屋|住井すゑ】昭和時代編.154

【文学の部屋|中村汀女】昭和時代編.153

【文学の部屋|壺井 栄】昭和時代編.152

【文学の部屋|宮本百合子】昭和時代編.151

【文学の部屋|宇野千代】昭和時代編.150

【文学の部屋|尾崎 翠】昭和時代編.149

【文学の部屋|吉屋信子】昭和時代編.148

【文学の部屋|森田たま】昭和時代編.147

【文学の部屋|村岡花子】昭和時代編.146

【文学の部屋|野上弥生子】昭和時代編.145

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|和気清麻呂】奈良時代編.2New!!

【政治の部屋|藤原武智麻呂】奈良時代編.1

2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓

2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします

![1920-1992を生きた作詞家であり脚本家。中学卒業後、京都でアニメ映画製作など、職を転々とし、1941(昭和16)年召集され従軍。戦後、東宝の脚本家として「暗黒街の対決(1960)」や特撮映画「モスラ(1961)」などを手がけ、ゴジラシリーズにも名を残した。作詞家としては1958(昭和33)年、日本コロムビアと契約し、歌・小林旭「ダイナマイトが百五十屯(1958)」で鮮烈なデビューをはたす。以後、歌・舟木一夫「学園広場(1963)] 、「銭形平次(1966)」、歌・美空ひばり「柔(1964)」、など、映画やテレビの物語性と共鳴するヒット曲を連発。詞にドラマ性を宿した作風で、昭和歌謡の一翼を彩った。](https://illuststation196.com/wp-content/uploads/2026/01/Shinichi-Sekizawa-300x300.jpeg)