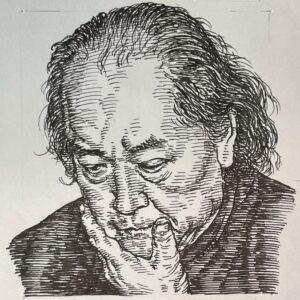

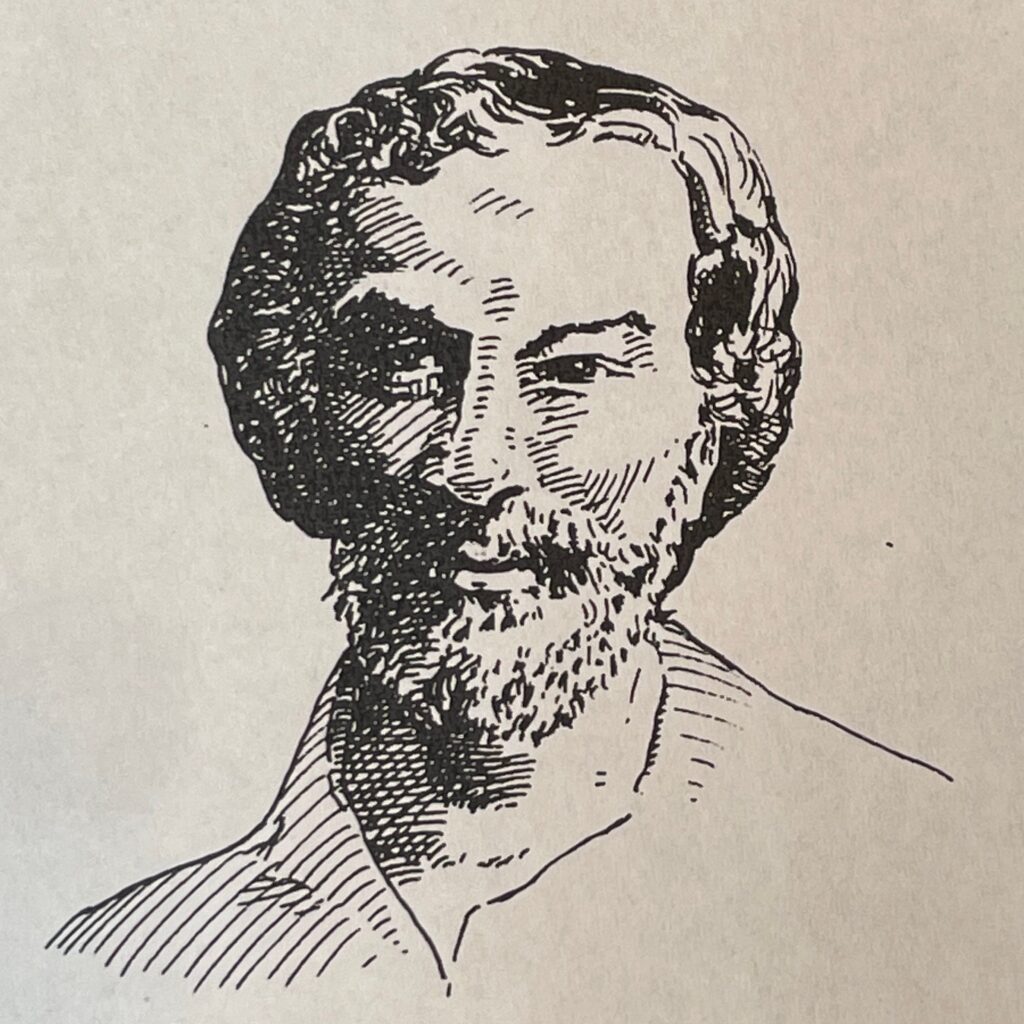

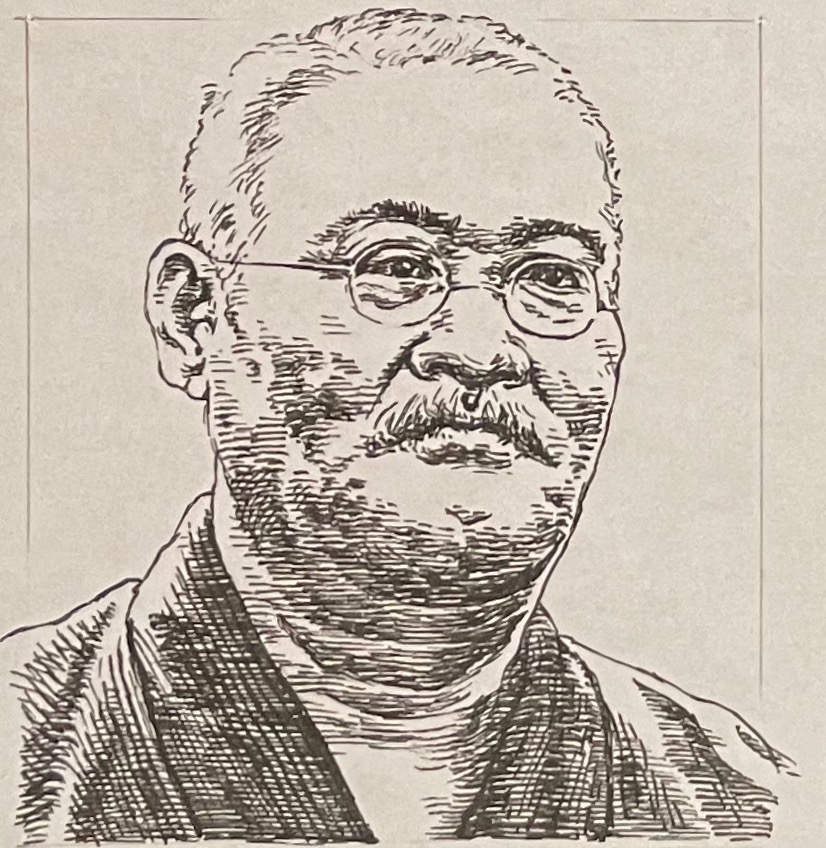

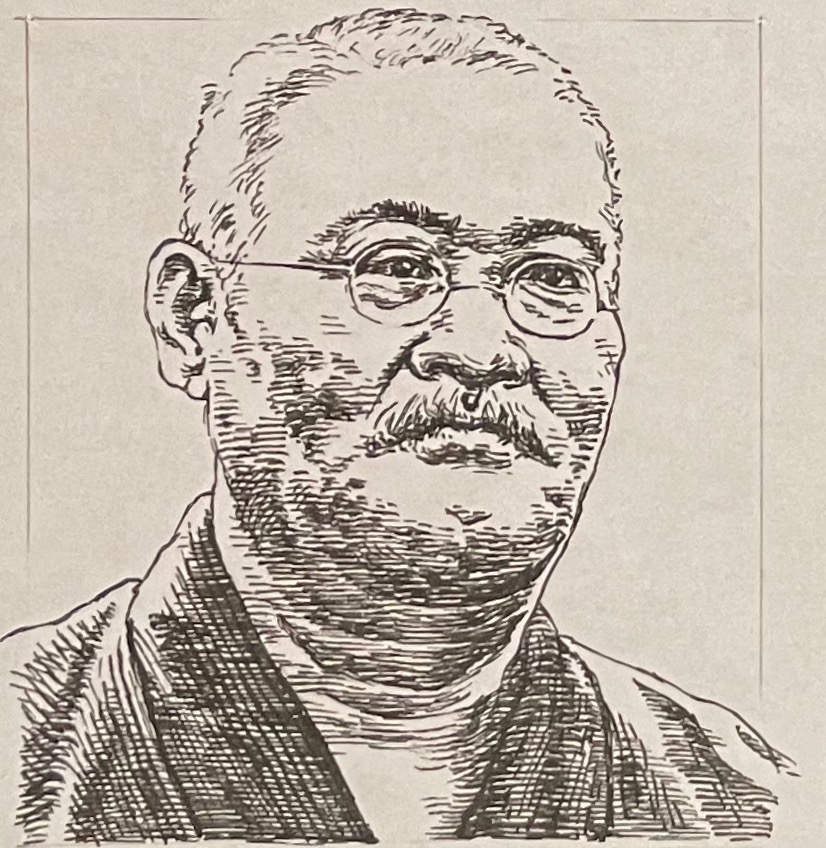

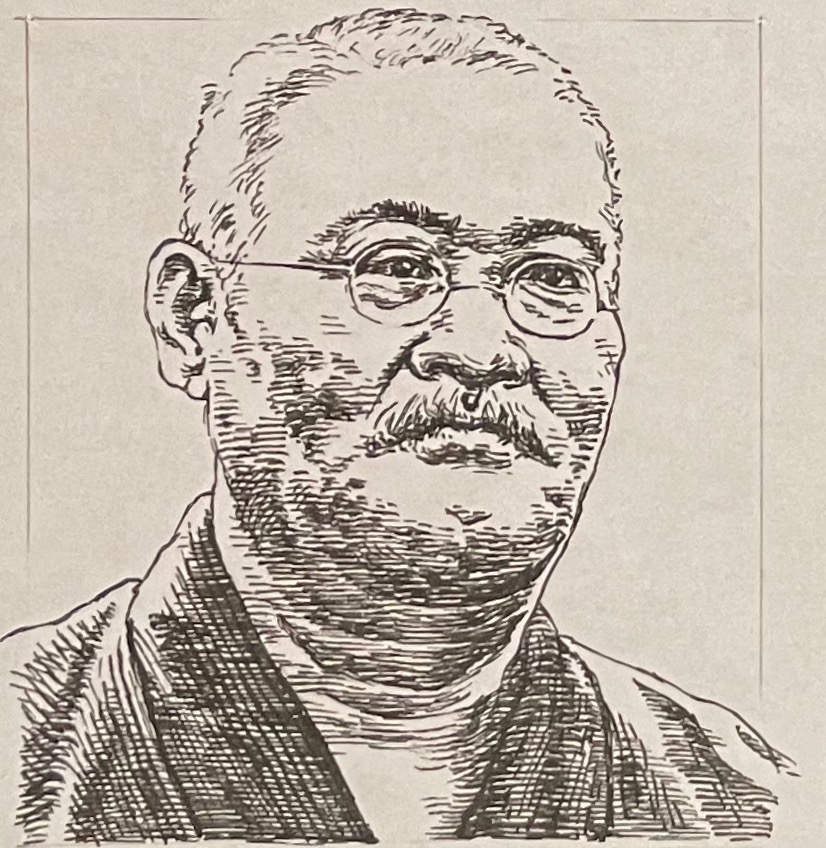

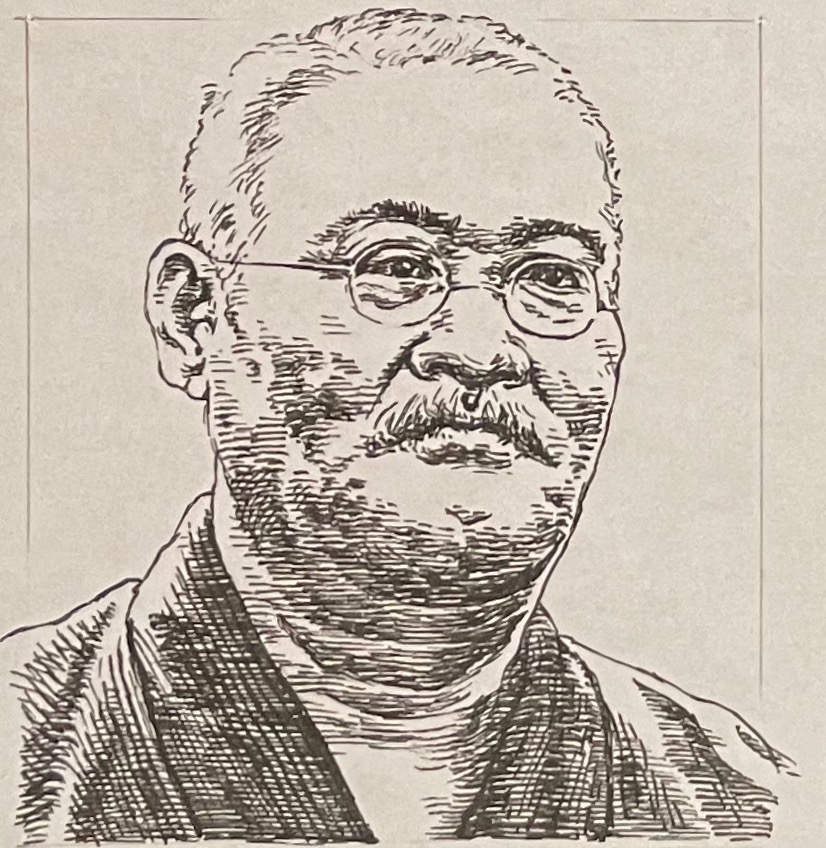

ウォルト・ホイットマン Walt Whitman

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【文学の部屋|ホイットマン】

詩に宿る自由と平等をお楽しみください

※ホイットマン 詩に宿る自由と平等は文学の部屋

よりお届けします

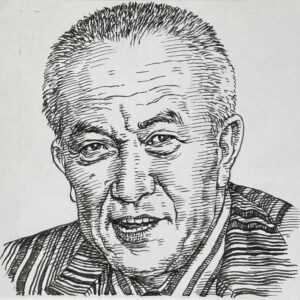

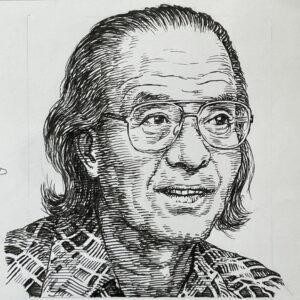

ホイットマン

イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

自由な詩形と純粋な感情表現を用いた

「草の葉」などの詩は、

個人と社会、自然との調和、平等といった

普遍的なメッセージを謳う

またその詩の自由なスタイルや率直な感情表現は、

文学の形式や表現方法に新たな可能性を見出し、

後の詩人や作家に大きな影響を与えた

文学史における巨星としての位置を確立している

Leaves of Grass

"草の葉" 序文:草の葉の歌の抜粋をお届けします

I celebrate myself, and sing myself I celebrate myself, and sing myself, And what I assume you shall assume, For every atom belonging to me as good belongs to you. I loafe and invite my soul, I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, form'd from this soil, this air, Born here of parents born here from parents same, and their parents the same, I, now thirty-seven years old in perfect health begin, Hoping to cease not till death. Creeds and schools in abeyance, Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten, I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, Nature without check with original energy.

ホイットマンは草の葉で、個人主義、自己認識や自然とのつながりをテーマにしていました

一人ひとりの人間のとしての存在に重きをおき、自分自身を大切にすること、他人を尊重することの大切さを詩に込めていました

これだけですと一見、自己中心的な考え?と思えますが…

人同士のつながりや共感、そして哲学的な視点の持ち主でした

先ほどの序文にある…

For every atom belonging to me as good belongs to you.

自分の一部が他人にも属すると述べていて

個人の垣根を越えて、人間同士が共有しあえるものがあると問うているのが伺えます

ホイットマンを知る手掛かり

ホイットマンの世界をいらすとすてーしょん風に探ってみます

個人の重要性の強調

ホイットマンは、詩集の中で、個人の自己の重要性を強調しています

彼は自己を祝福し、自己を讃えることによって、個人が他者と共通性を見出し、自分自身を尊重することの重要性を説いている点を抑えたいですね

他者との共感の強調

ホイットマンは、先ほどもクローズアップしました「For every atom belonging to me as good belongs to you. (私と同じようにあなたもここに存在している、そしてあなたにも私と同じものをたくさん持っている)」と述べています

この一節からもわかるように、他者との共通点やつながりが存在し、個人の境界を超えて人間同士は共感しあえる存在であることを説いています

自然とのつながりの探求

ホイットマンは、自然と人間との関係を大切にしました

それを自然と人間とのつながりを見出し、自然と人間の間に存在するかたちを表現しています

これは、自然と人間の共存を訴えかけているかのようです

個人の成長と経験の表現

ホイットマンは、自己成長や経験を通じての得られた、自己への理解や受容のプロセスを詩に描いています

他人を受け入れるためには、それはまず自己を受け入れること、そして継続した学びを得ることを説いています

自己主義を超えた普遍的なテーマ

ホイットマンは、自己主義を超えて、人間の共感、つながり、自己理解、自然との一体感など、より普遍的なテーマをフォーカスしていました

ホイットマンの詩は、自己を超えた自己を感じることができると思います

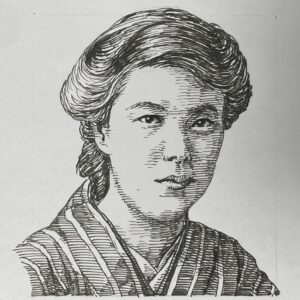

ホイットマンに心動かされた私たち

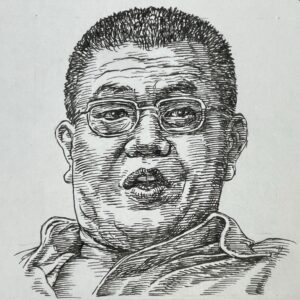

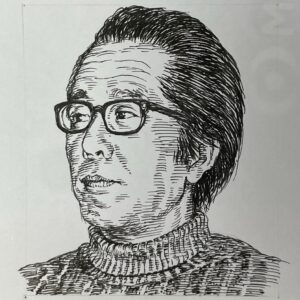

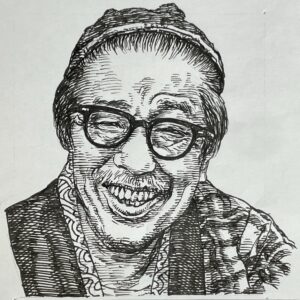

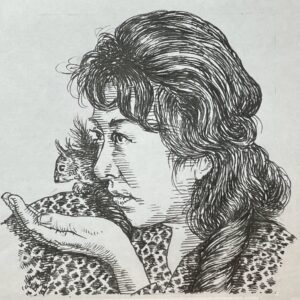

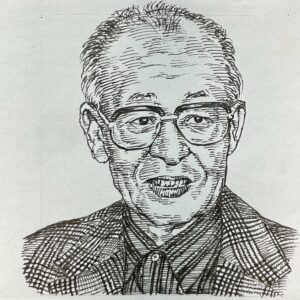

田山花袋 1872-1930

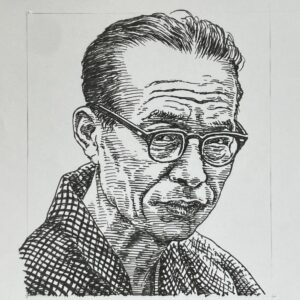

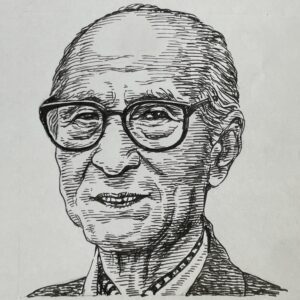

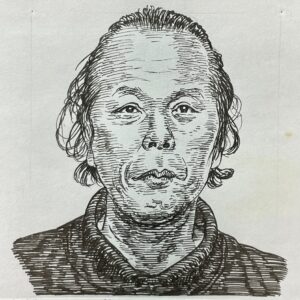

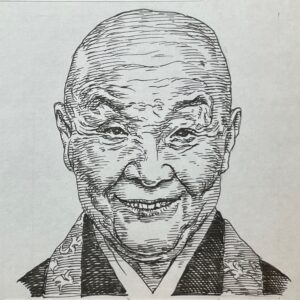

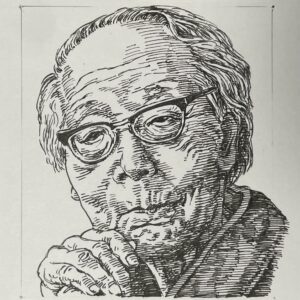

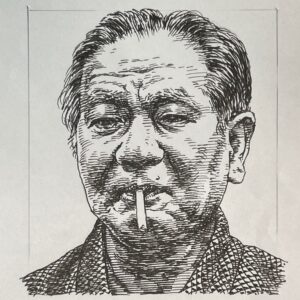

島崎藤村 1872-1943

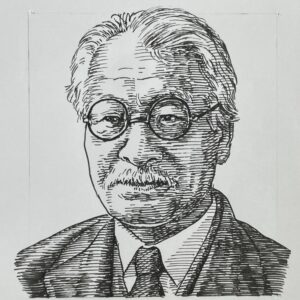

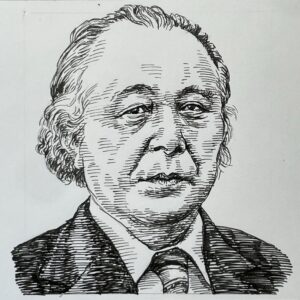

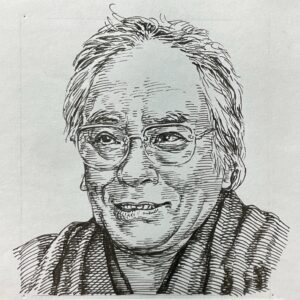

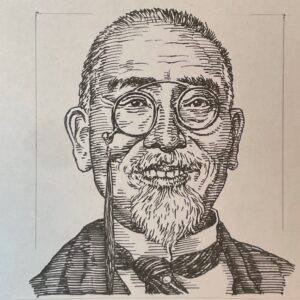

国木田独歩 1871-1908

お久しぶりです

田山花袋です

【文壇発見】「田山花袋」自然主義文学の話ですが…第一話

わたしは、ホイットマンの詩を読み、その自由なスタイルやテーマに影響を受けたんですよ

わたしは、ホイットマンの詩の影響を受けたんですよ

【文壇発見】「島崎藤村」自然主義文学の話ですが…第二話

おい!俺もだよ

【文壇発見】「国木田独歩」自然主義文学の話ですが…第三話

わたし達は、

フランス人のエミール・ゾラと、

そして、アメリカ人のホイットマンに影響を受けて、日本における自然主義文学をつくりあげていきました

もしよろしければ、私たちのイラストポートレートにお立ち寄りくださいね

文学家・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|鳥取春陽】大正時代編.59New!!

【文学の部屋|添田唖蝉坊】大正時代編.58New!!

【文学の部屋|梶原一騎】昭和時代編.212New!!

【文学の部屋|川崎吉蔵】昭和時代編.211New!!

【文学の部屋|川崎隆章】昭和時代編.210New!!

【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209New!!

【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49New!!

【文学の部屋|徳富蘇峰】明治時代編.48

【文学の部屋|中上健次】昭和時代編.208

【文学の部屋|阿久 悠】昭和時代編.207

【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206

【文学の部屋|大江健三郎】昭和時代編.205

【文学の部屋|井上ひさし】昭和時代編.204

【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203

【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202

【文学の部屋|吉行淳之介】昭和時代編.201

【文学の部屋|川内康範】昭和時代編.200

【文学の部屋|小島直記】昭和時代編.199

【文学の部屋|三木トリロー(鶏郎)】昭和時代編.198

【文学の部屋|扇谷正造】昭和時代編.197

【文学の部屋|花森安治】昭和時代編.196

【文学の部屋|平山蘆江】昭和時代編.195

【文学の部屋|橘 樸】昭和時代編.194

【文学の部屋|桐生悠々】大正時代編.57

【文学の部屋|志賀重昂】明治時代編.47

【文学の部屋|半井桃水】明治時代編.46

【文学の部屋|成島柳北】明治時代編.45

【文学の部屋|加藤楸邨】昭和時代編.193

【文学の部屋|サトウハチロー】昭和時代編.192

【文学の部屋|蔵原惟人】昭和時代編.191

【文学の部屋|山口青邨】大正時代編.56

【文学の部屋|長田幹彦】大正時代編.55

【文学の部屋|つかこうへい】昭和時代編.190

【文学の部屋|寺山修司】昭和時代編.189

【文学の部屋|灰谷健次郎】昭和時代編.188

【文学の部屋|長部日出雄】昭和時代編.187

【文学の部屋|石原慎太郎】昭和時代編.186

【文学の部屋|江藤 淳】昭和時代編.185

【文学の部屋|大岡 信】昭和時代編.184

【文学の部屋|瀬木慎一】昭和時代編.183

【文学の部屋|団 鬼六】昭和時代編.182

【文学の部屋|高橋和巳】昭和時代編.182

【文学の部屋|開高 健】昭和時代編.181

【文学の部屋|野坂昭如】昭和時代編.180

【文学の部屋|権藤芳一】昭和時代編.179

【文学の部屋|なだ いなだ】昭和時代編.178

【文学の部屋|色川武大】昭和時代編.177

【文学の部屋|吉原幸子】昭和時代編.176

【文学の部屋|稲畑汀子】昭和時代編.175

【文学の部屋|有吉佐和子】昭和時代編.174

【文学の部屋|澤地久枝】昭和時代編.173

【文学の部屋|大庭みな子】昭和時代編.172

【文学の部屋|向田邦子】昭和時代編.171

【文学の部屋|岸田衿子】昭和時代編.170

【文学の部屋|瀬戸内寂聴】昭和時代編.169

【文学の部屋|岩谷時子】昭和時代編.168

【文学の部屋|高田敏子】昭和時代編.167

【文学の部屋|白洲正子】昭和時代編.166

【文学の部屋|斎藤 史】昭和時代編.165

【文学の部屋|田中澄江】昭和時代編.164

【文学の部屋|石井桃子】昭和時代編.163

【文学の部屋|矢田津世子】昭和時代編.162

【文学の部屋|円地文子】昭和時代編.161

【文学の部屋|平林たい子】昭和時代編.160

【文学の部屋|佐多稲子】昭和時代編.159

【文学の部屋|大田洋子】昭和時代編.158

【文学の部屋|村山籌子】昭和時代編.157

【文学の部屋|林 芙美子】昭和時代編.156

【文学の部屋|森 茉莉】昭和時代編.155

【文学の部屋|住井すゑ】昭和時代編.154

【文学の部屋|中村汀女】昭和時代編.153

【文学の部屋|壺井 栄】昭和時代編.152

【文学の部屋|宮本百合子】昭和時代編.151

【文学の部屋|宇野千代】昭和時代編.150

【文学の部屋|尾崎 翠】昭和時代編.149

【文学の部屋|吉屋信子】昭和時代編.148

【文学の部屋|森田たま】昭和時代編.147

【文学の部屋|村岡花子】昭和時代編.146

【文学の部屋|野上弥生子】昭和時代編.145

【文学の部屋|バチェラー八重子】昭和時代編.144

【文学の部屋|金子みすゞ】大正時代編.53

【文学の部屋|今井邦子】大正時代編.52

【文学の部屋|柳原白蓮】大正時代編.51

【文学の部屋|田村俊子】大正時代編.51

【文学の部屋|長谷川時雨】明治時代編.44

【文学の部屋|樋口一葉】明治時代編.43

【文学の部屋|中島歌子】明治時代編.42

【文学の部屋|多木浩二】昭和時代編.143

【文学の部屋|城山三郎】昭和時代編.142

【文学の部屋|藤沢周平】昭和時代編.141

【文学の部屋|北 杜夫】昭和時代編.140

【文学の部屋|吉野 弘】昭和時代編.139

【文学の部屋|いいだ もも】昭和時代編.138

【文学の部屋|星 新一】昭和時代編.137

【文学の部屋|山口 瞳】昭和時代編.136

【文学の部屋|三島由紀夫】昭和時代編.135

【文学の部屋|長崎源之助】昭和時代編.134

【文学の部屋|安部公房】昭和時代編.133

【文学の部屋|池波正太郎】昭和時代編.132

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|鳥取春陽】大正時代編.59New!!

【文学の部屋|添田唖蝉坊】大正時代編.58

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします