東京都出身 From Tokyo

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

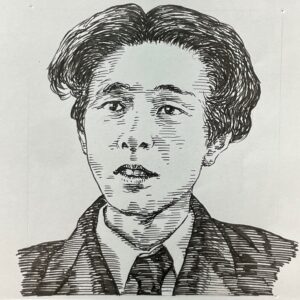

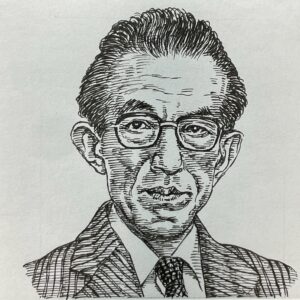

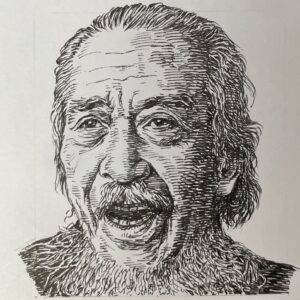

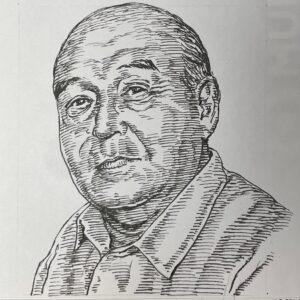

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして東京都出身の偉人たち を

お楽しみください

東京都出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

東京都出身・新着偉人(It's New)

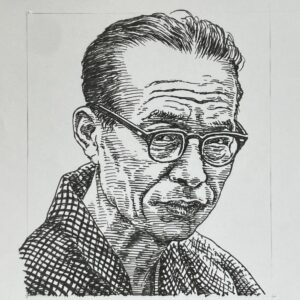

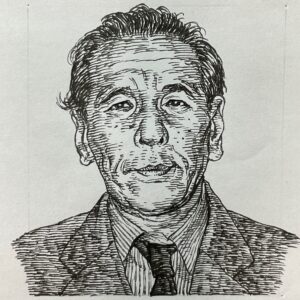

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232New!!

2026-02-16

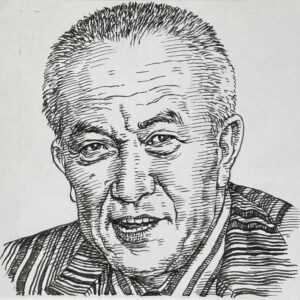

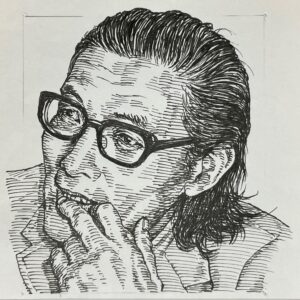

【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230New!!

2026-02-14

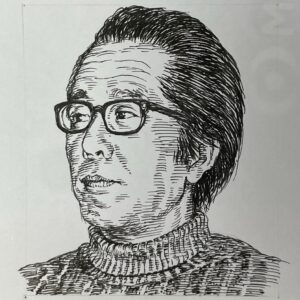

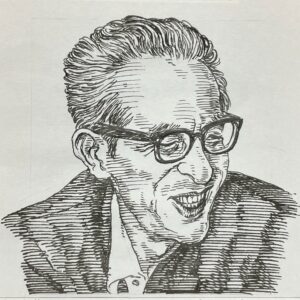

【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229

2026-02-13

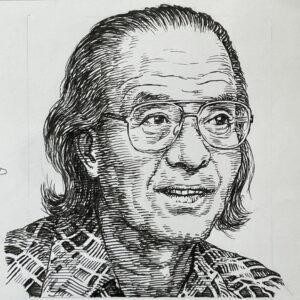

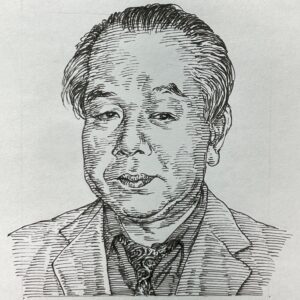

【文学の部屋|宮川哲夫】昭和時代編.226

2026-02-10

【文学の部屋|西沢 爽】昭和時代編.223

2026-02-07

【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216

2026-01-31

【文学の部屋|梶原一騎】昭和時代編.212

2026-01-25

【文学の部屋|川崎吉蔵】昭和時代編.211

2026-01-24

【文学の部屋|川崎隆章】昭和時代編.210

2026-01-23

【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206

2026-01-17

【文学の部屋|都筑道夫】昭和時代編.202

2026-01-13

【文学の部屋|三木トリロー(鶏郎)】昭和時代編.198

2026-01-09

【文学の部屋|成島柳北】明治時代編.45

2026-01-01

【文学の部屋|加藤楸邨】昭和時代編.193

2025-12-31

【文学の部屋|サトウハチロー】昭和時代編.192

2025-12-30

【文学の部屋|蔵原惟人】昭和時代編.191

2025-12-29

【文学の部屋|長田幹彦】大正時代編.55

2025-12-27

【文学の部屋|江藤 淳】昭和時代編.185

2025-12-20

【文学の部屋|瀬木慎一】昭和時代編.183

2025-12-18

【文学の部屋|なだ いなだ】昭和時代編.178

2025-12-12

【文学の部屋|色川武大】昭和時代編.177

2025-12-11

【文学の部屋|吉原幸子】昭和時代編.176

2025-12-10

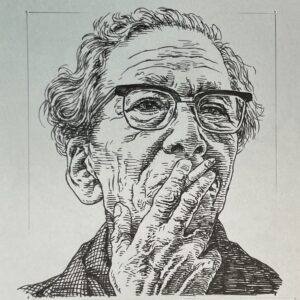

【文学の部屋|澤地久枝】昭和時代編.173

2025-12-07

【文学の部屋|大庭みな子】昭和時代編.172

2025-12-06

【文学の部屋|向田邦子】昭和時代編.171

2025-12-05

【文学の部屋|岸田衿子】昭和時代編.170

2025-12-04

【文学の部屋|高田敏子】昭和時代編.167

2025-12-01

【文学の部屋|白洲正子】昭和時代編.166

2025-11-30

【文学の部屋|斎藤 史】昭和時代編.165

2025-11-29

【文学の部屋|田中澄江】昭和時代編.164

2025-11-28

【文学の部屋|円地文子】昭和時代編.161

2025-11-25

【文学の部屋|森 茉莉】昭和時代編.155

2025-11-19

【文学の部屋|宮本百合子】昭和時代編.151

2025-11-15

【文学の部屋|柳原白蓮】大正時代編.51

2025-11-05

【文学の部屋|田村俊子】大正時代編.51

2025-11-04

【文学の部屋|長谷川時雨】明治時代編.44

2025-11-03

【文学の部屋|樋口一葉】明治時代編.43

2025-11-02

【文学の部屋|北 杜夫】昭和時代編.140

2025-10-28

【文学の部屋|いいだ もも】昭和時代編.138

2025-10-26

【文学の部屋|星 新一】昭和時代編.137

2025-10-25

【文学の部屋|山口 瞳】昭和時代編.136

2025-10-24

【文学の部屋|三島由紀夫】昭和時代編.135

2025-10-23

【文学の部屋|安部公房】昭和時代編.133

2025-10-21

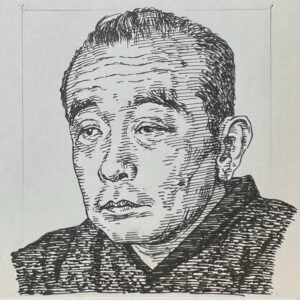

【文学の部屋|池波正太郎】昭和時代編.132

2025-10-20

【文学の部屋|遠藤周作】昭和時代編.130

2025-10-18

【文学の部屋|田村隆一】昭和時代編.129

2025-10-17

【文学の部屋|中井英夫】昭和時代編.128

2025-10-16

【文学の部屋|有馬頼義】昭和時代編.123

2025-10-11

【文学の部屋|斎藤隆介】昭和時代編.120

2025-10-08

【文学の部屋|立原道造】昭和時代編.117

2025-10-05

【文学の部屋|福田恆存】昭和時代編.115

2025-10-03

【文学の部屋|中村光夫】昭和時代編.114

2025-10-02

【文学の部屋|植草甚一】昭和時代編.109

2025-09-27

【文学の部屋|中島健蔵】昭和時代編.100

2025-09-18

【文学の部屋|薩摩治郎八】昭和時代編.94

2025-09-12

【文学の部屋|青山二郎】昭和時代編.93

2025-09-11

【文学の部屋|土岐善麿】大正時代編.47

2025-08-28

【文学の部屋|高村光太郎】大正時代編.44

2025-08-25

【文学の部屋|加藤周一】昭和時代編.78

2025-08-14

【文学の部屋|木下順二】昭和時代編.73

2025-08-09

【文学の部屋|永井龍男】昭和時代編.69

2025-08-05

【文学の部屋|武田泰淳】昭和時代編.66

2025-08-02

【文学の部屋|吉田健一】昭和時代編.64

2025-07-31

【文学の部屋|大岡昇平】昭和時代編.60

2025-07-27

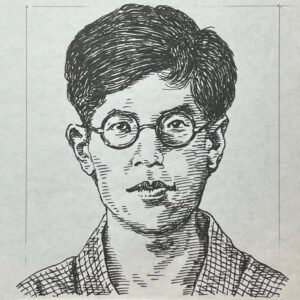

【文学の部屋|中島 敦】昭和時代編.59

2025-07-26

【文学の部屋|富田常雄】昭和時代編.47

2025-07-14

【文学の部屋|舟橋聖一】昭和時代編.46

2025-07-13

【文学の部屋|堀 辰雄】昭和時代編.44

2025-07-11

【文学の部屋|小林秀雄】昭和時代編.39

2025-07-06

【文学の部屋|村山知義】昭和時代編.32

2025-06-29

【文学の部屋|石川 淳】昭和時代編.25

2025-06-22

【文学の部屋|堀口大學】昭和時代編.12

2025-06-09

【文学の部屋|水原秋桜子】昭和時代編.11

2025-06-08

【文学の部屋|岸田國士】昭和時代編.8

2025-06-05

【文学の部屋|辰野 隆】昭和時代編.5

2025-06-02

【文学の部屋|長與善郎】大正時代編.42

2025-06-01

【文学の部屋|荻原井泉水】大正時代編.40

2025-05-30

【文学の部屋|西條八十】大正時代編.36

2025-05-26

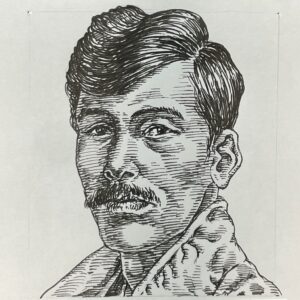

【文学の部屋|芥川龍之介】大正時代編.35

2025-05-25

【文学の部屋|広津和郎】大正時代編.32

2025-05-22

【文学の部屋|久保田万太郎】大正時代編.30

2025-05-20

【文学の部屋|川路柳虹】大正時代編.28

2025-05-18

【文学の部屋|水上瀧太郎】大正時代編.27

2025-05-17

【文学の部屋|柳原白蓮】大正時代編.23

2025-05-13

【文学の部屋|中 勘助】大正時代編.22

2025-05-12

【文学の部屋|谷崎潤一郎】大正時代編.20

2025-05-10

【文学の部屋|永井荷風】大正時代編.15

2025-05-04

【文学の部屋|岡 鬼太郎】明治時代編.34

2025-04-30

【文学の部屋|岡本綺堂】明治時代編.33

2025-04-29

【文学の部屋|山田美妙】明治時代編.26

2025-04-22

【文学の部屋|岡本かの子】大正時代編.9

2025-04-12

【文学の部屋|吉井 勇】大正時代編.7

2025-04-10

【文学の部屋|武者小路実篤】大正時代編.5

2025-04-08

【文学の部屋|中里介山】大正時代編.4

2025-04-07

【文学の部屋|有島武郎】明治時代編.21

2025-04-01

【文学の部屋|上田 敏】明治時代編.19

2025-03-30

【文学の部屋|尾崎紅葉】明治時代編.8

2025-03-19

【文学の部屋|夏目漱石】明治時代編.6

2025-03-17

【文学の部屋|幸田露伴】明治時代編.5

2025-03-16

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|聖徳太子(厩戸王)】飛鳥時代編.2New!!

2026-02-20

【政治の部屋|秦 河勝】飛鳥時代編.1

2026-02-19

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

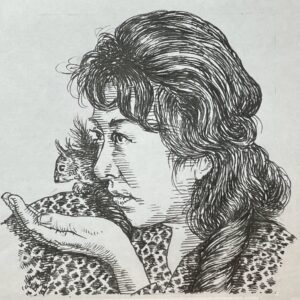

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします