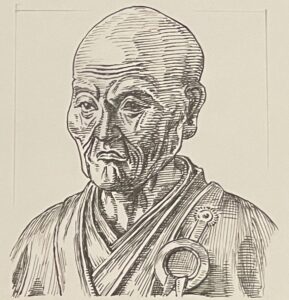

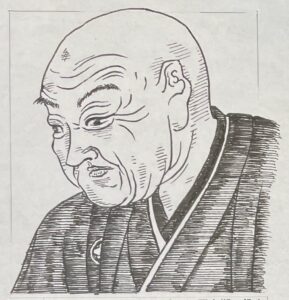

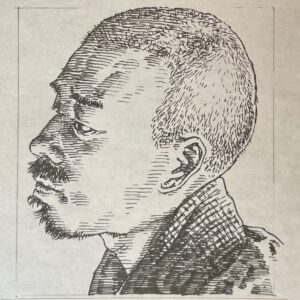

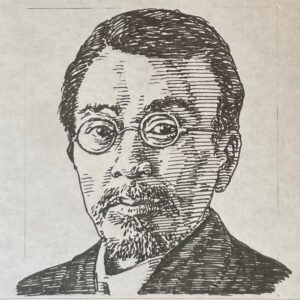

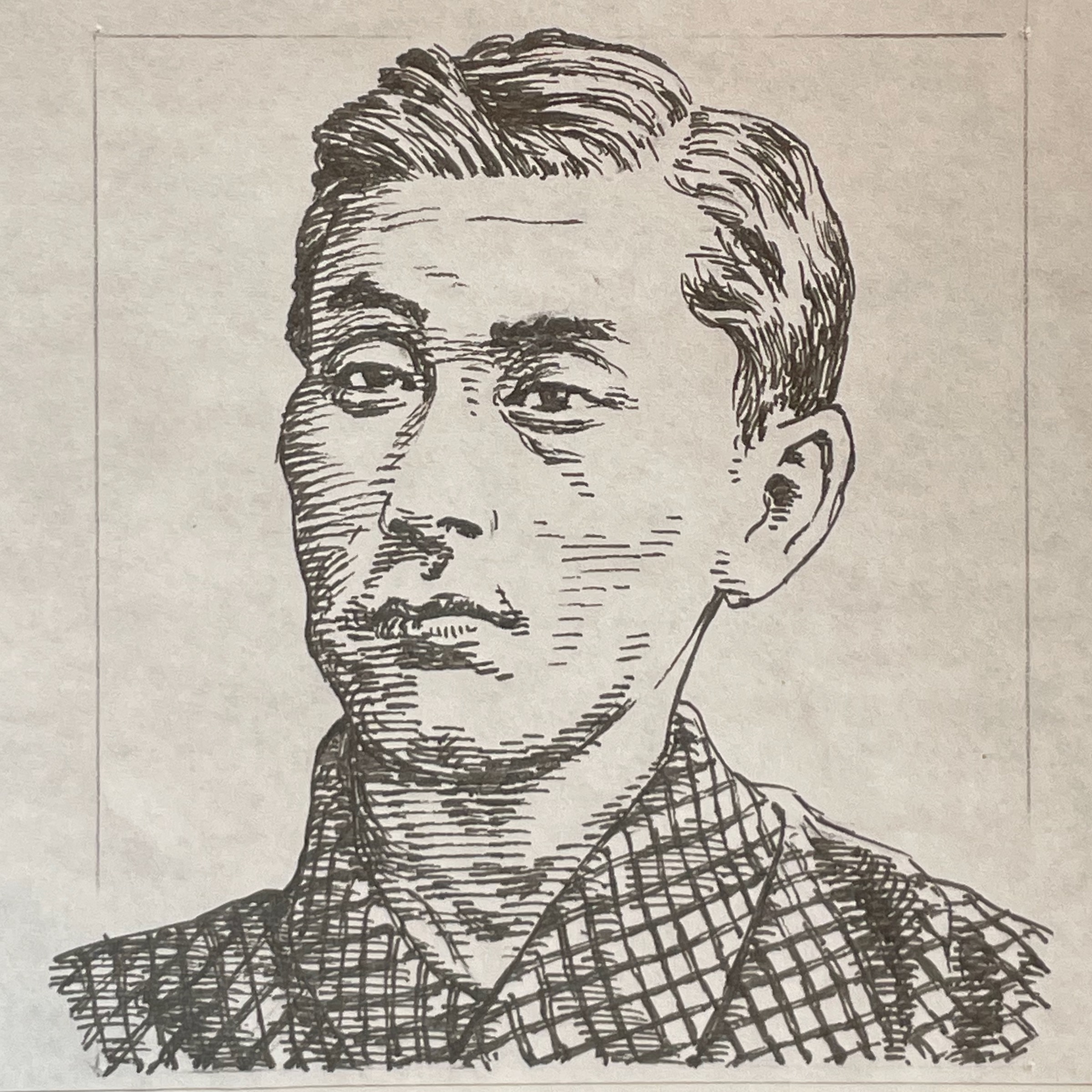

尾崎紅葉

Koyo Ozaki(1868-1903)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは明治時代に活躍した文学者

尾崎紅葉 をお楽しみください

尾崎紅葉

イラストポートレート Syusuke Galleryより

現在の早稲田大学で学び、坪内逍遥の影響を受けたのちに

硯友社を結成し、同人雑誌「我楽多文庫」を発刊した

1885(明治18)年に発表した「二人比丘尼色懺悔」で文壇に登場

その後『金色夜叉』などの作品で人気を博す

作風は、美しい文体と情感豊かな情景描写が特徴であり

写実主義とロマン主義を融合させた

写実主義の尾崎紅葉、理想主義の幸田露伴と並び称され

明治文学の一時代を築いた

門下生には、泉鏡花、徳田秋声、小杉天外、柳浪など

いらすとすてーしょんでは文学の部屋より明治時代に活躍した文学者として尾崎紅葉イラストポートレートをお届けします

特集中の文学者たち

飛鳥時代から昭和時代をお届けしています

飛鳥時代に活躍した文学者↓

奈良時代に活躍した文学者↓

平安時代に活躍した文学者↓

鎌倉時代に活躍した文学者↓

室町・桃山時代に活躍した文学者↓

江戸時代に活躍した文学者↓

明治時代に活躍した文学者↓

大正時代に活躍した文学者↓

昭和時代に活躍した文学者↓

これまで公開中の文学者はこちら↓

尾崎紅葉って

尾崎紅葉にまつわるWeb Siteを取り上げましたので、ご参考に!

出世作は「二人比丘尼色懺悔(ににんびくにいろざんげ)」だったんだね

二人の比丘尼が、過去の因縁を語り合う物語で、人間の業や悲しみが深く描かれている作品です

「二人比丘尼」って、それまでにも聞いたことがあるような…??

シューちゃん!よく気がつきました!江戸初期に鈴木正三が仮名草子で、仏教思想に基づいた業として「二人比丘尼」を著していましたよね

【探究ネタ】「鈴木正三」日本の宗教に携われた人々

と、いうことは、その作品から着想を得て「二人比丘尼色懺悔」が誕生したってことなの??

そんな繋がりが見えてきそうですよね!そして、この鈴木正三に影響を受けたのが、井原西鶴と言われています

浮世草子の天才!

井原西鶴かぁ!!

【文学の部屋|井原西鶴】好きやねん大阪文学の祖

そして尾崎紅葉も井原西鶴の作品に夢中になり、特にその写実的な描写や庶民の生活を描いた点に影響を受けました

なるほど!鈴木正三→西鶴→紅葉という流れって、なんだか面白い!

文学者・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231

【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230

【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229

文学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

文学の部屋 Literature

文学の部屋Literatureへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|丹波康頼】平安時代編.4New!!

【政治の部屋|菅原道真】平安時代編.3

2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓

2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします