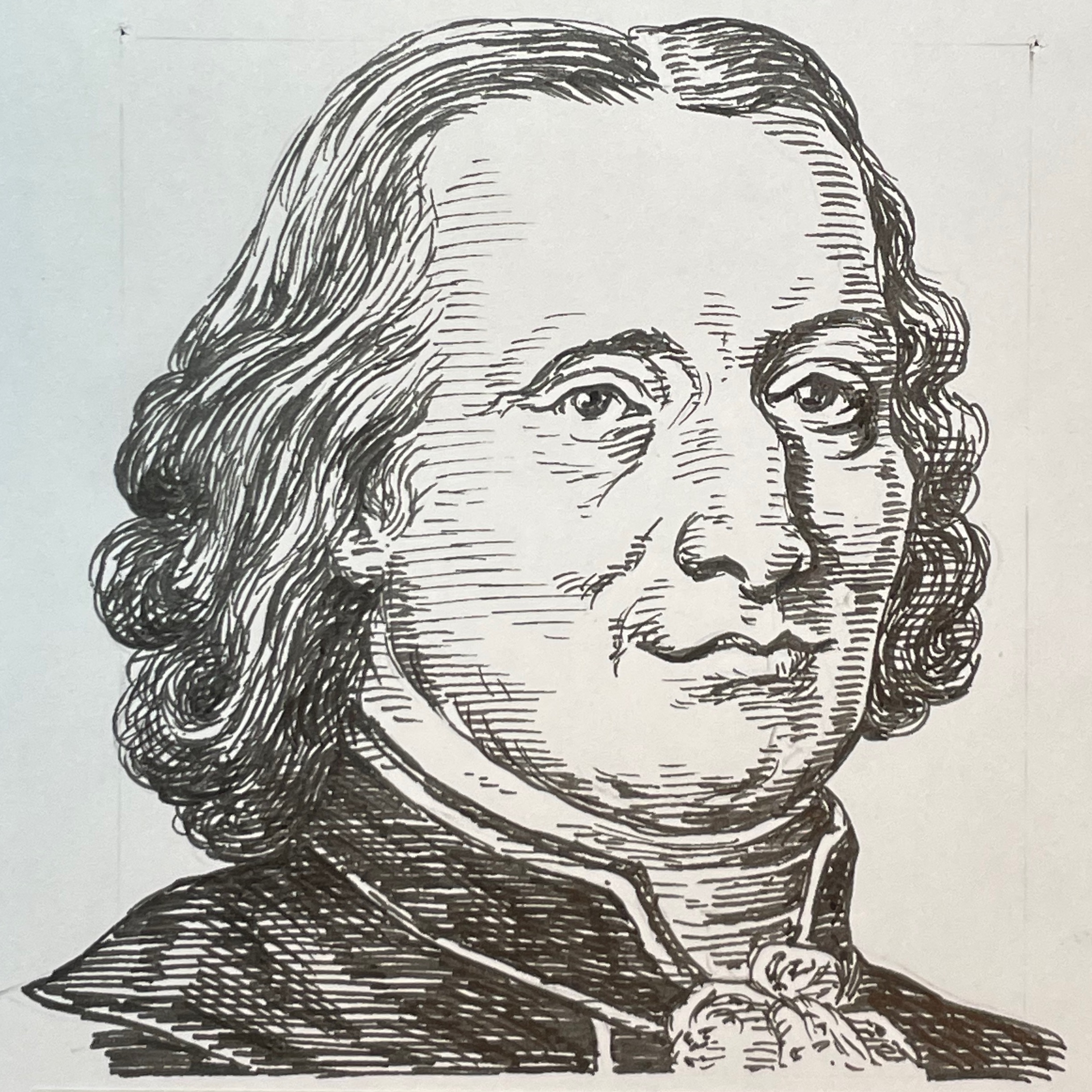

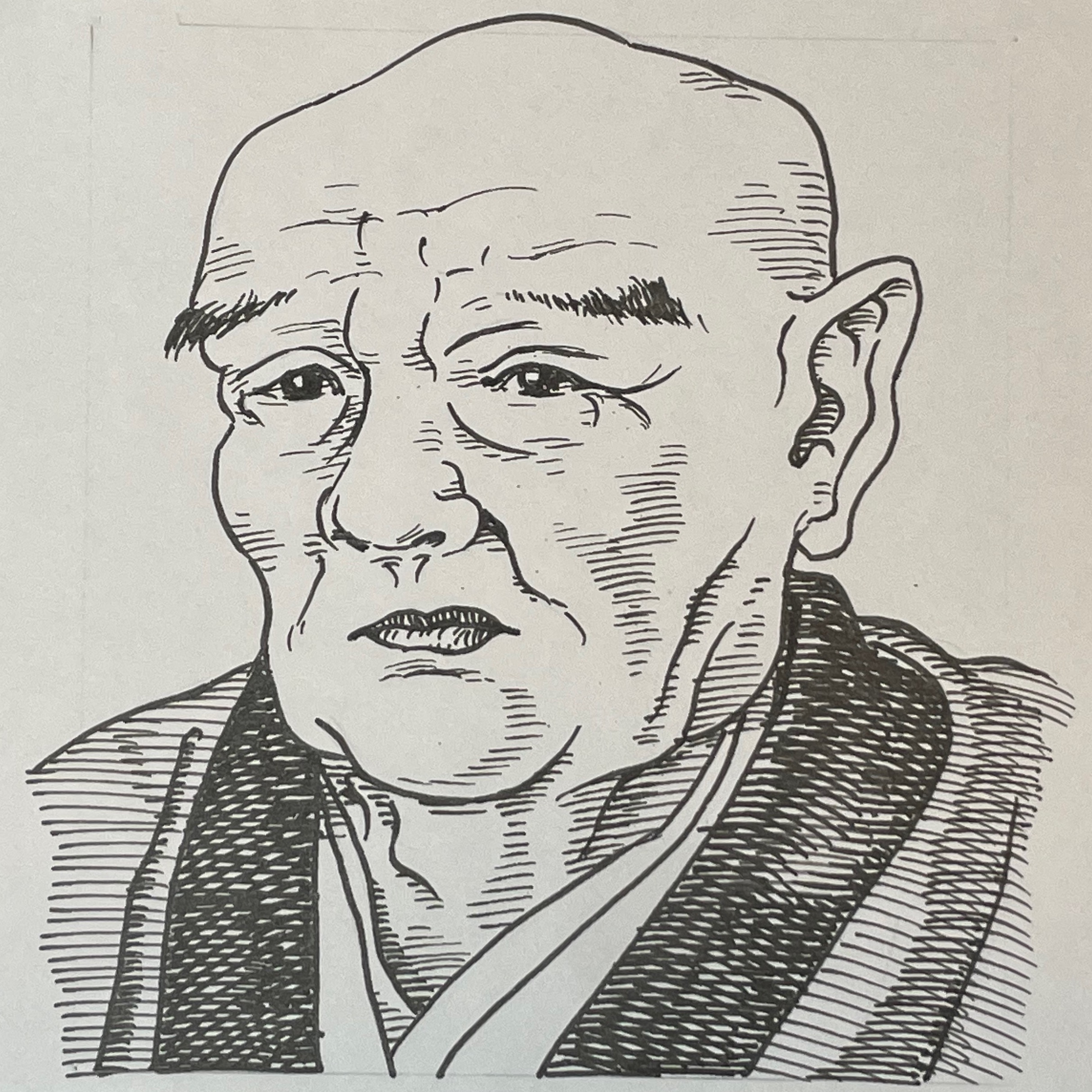

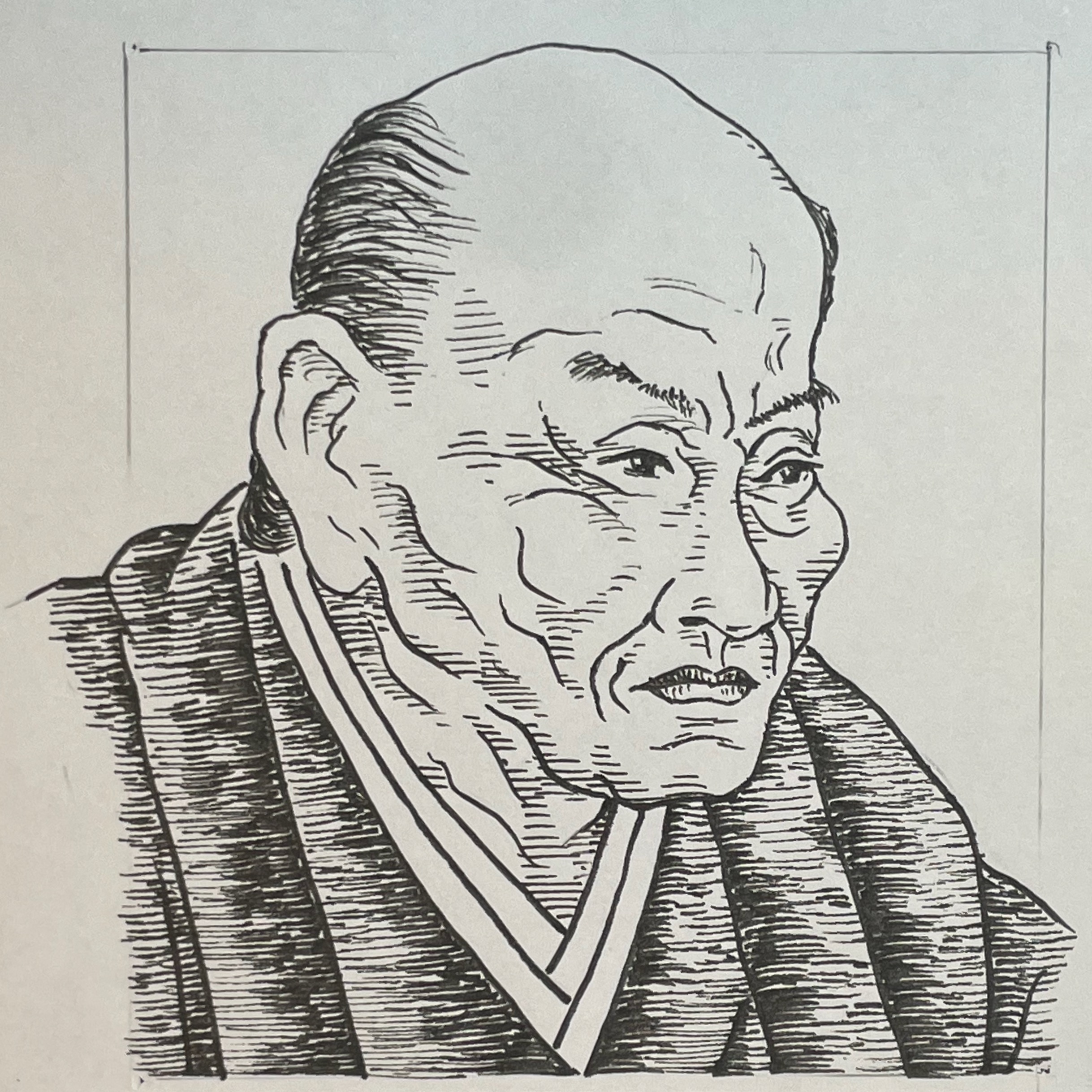

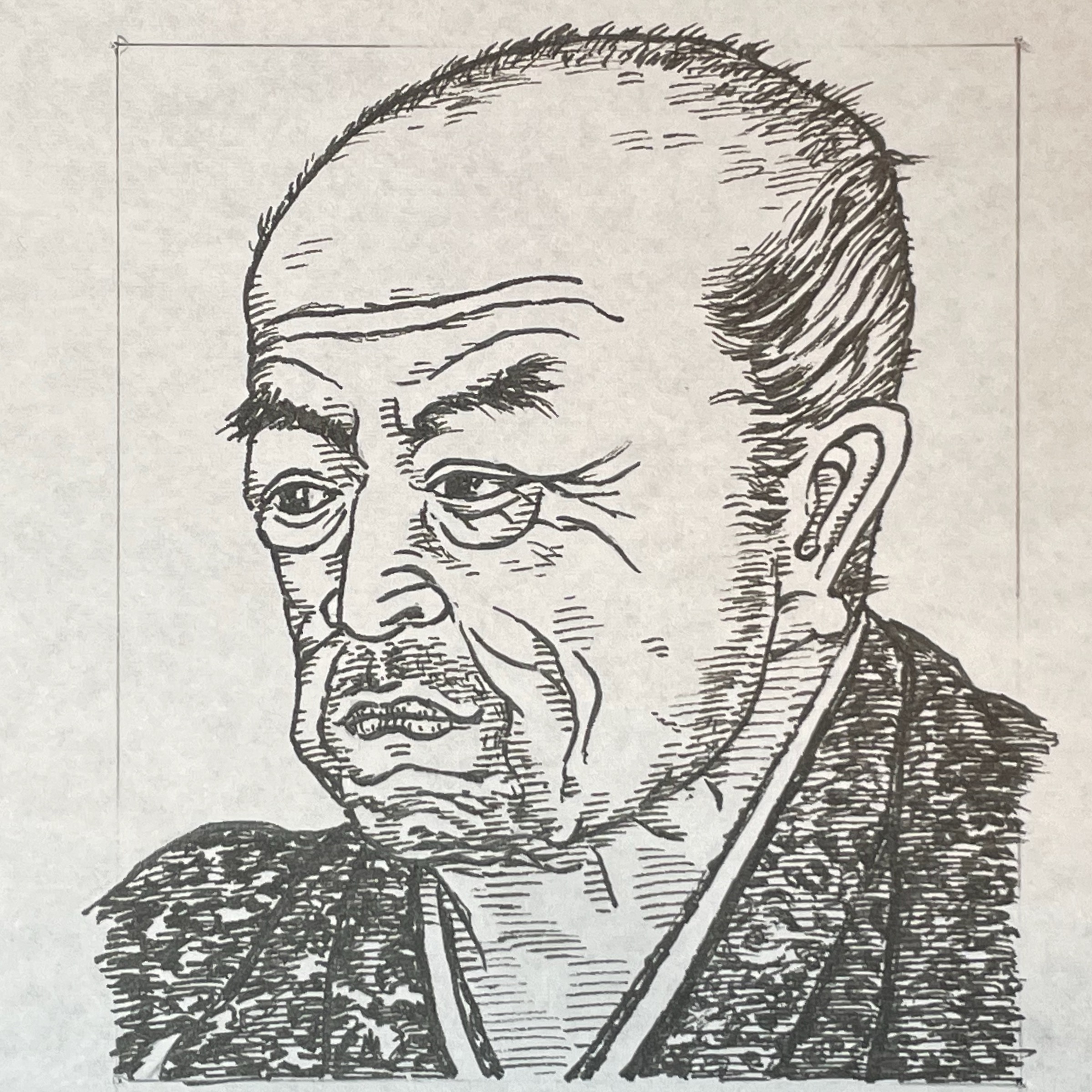

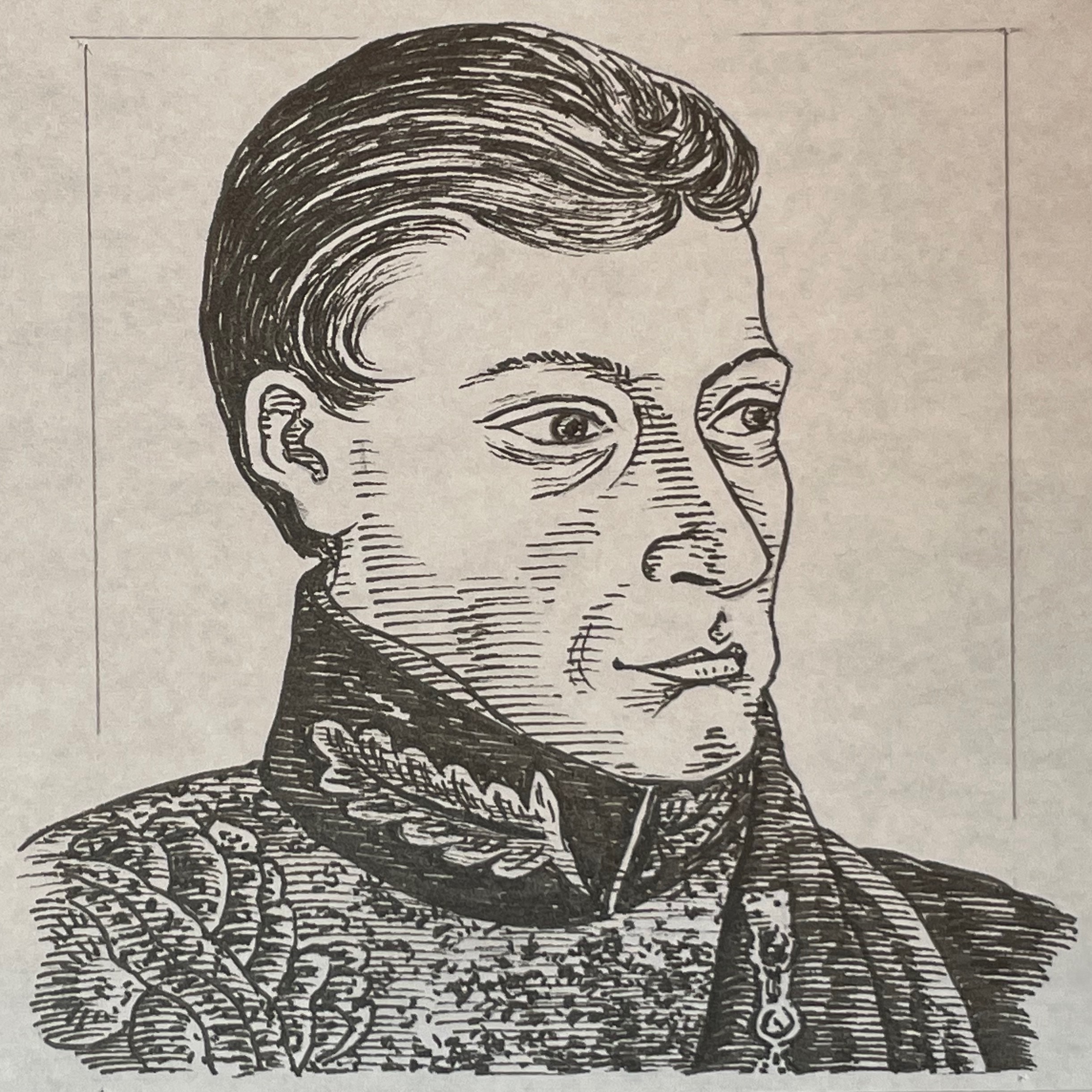

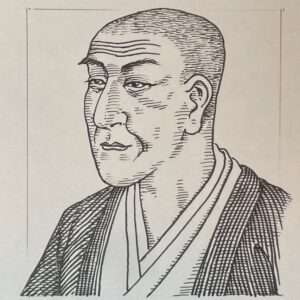

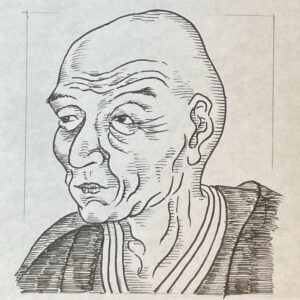

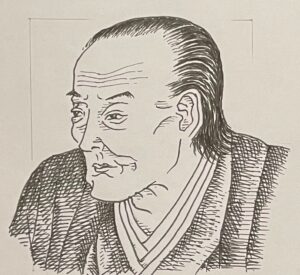

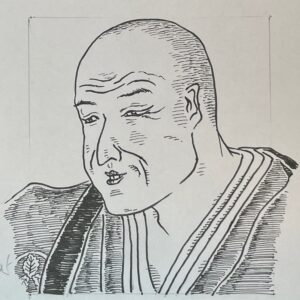

多紀元簡

Motoyasu Taki(1755-1810)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは 多紀元簡 ビフォーアフター

P.F.シーボルト編⑧をお楽しみください

多紀元簡

イラストポートレート Syusuke Galleryより

幕府の奥医師として徳川家斉の侍医

漢方を中心とした考証学派の中心人物となる

幕府官立の江戸漢方医学校であった躋寿館を

父元悳から受け継ぐ

P.F.シーボルト来日前後史

この特集でお届けしているシーボルト編の方々だよ↓

ビフォーアフターP.F.シーボルト編

江戸と漢方医学

館長!この特集、全9回も今回が8回目…

解体新書の登場の翌年に来日したツンベルクさんから始まって…

【医学の部屋|ツンベルク】ビフォーアフターP.F.シーボルト編①

シーボルトさんとその影響を受けた方々を取り上げました

【医学の部屋|シーボルト】ビフォーアフターP.F.シーボルト編⑤

そして今回の主人公の多紀元簡さんだけど、確か漢方医学の中枢にいた人だよね?

ここまで蘭学に影響を受けた方々をご紹介してきましたので、この江戸時代の漢方医学を振り返ってみたいと思い、多紀元簡さんに登場いただくことにしました

漢方医学ねぇ…、とりあえず紹介してもらおうかな

では簡単に…

江戸時代の医学の中心はなんといっても漢方医学でした

確かにこの特集登場する蘭学が台頭してくるのは江戸時代も後半だからね…

江戸漢方医学の歴史

その江戸時代の漢方医学は次のような学派によって支えられました

- 後世派

- 古(医)方派

- 折衷派

- 漢蘭折衷派

- 考証学派

変遷順

後世派と古(医)方派については小石元俊さんのページ で紹介していたよね

その後世派と古(医)方派の良いところ取りをしたのが折衷派でした

漢蘭折衷派の誕生

このあたりまでが1750年前後、つまり山脇東洋さんの公式人体解剖が行われた1754年前というところだね

そうです!シューちゃん

そして、折衷派でも説明がつかない医学を究明したい、そんな思いから山脇東洋さんが漢蘭折衷派の祖となったのでしたよね

【医学の部屋|山脇東洋】ビフォーアフター解体新書編①

考証学派の誕生

そして今回の主人公、多紀元簡さんが中心人物となった考証学派が次に誕生しました

この考証学派について、もう少し教えて!

では時代を大きく遡りますよ!

時は平安時代

時は平安時代、丹波康頼(912-995)さんという貴族が日本初の医学書「医心法」を著したとされています

つまり、この「医心法」が日本の医学の原点と考えられているってことか!

丹波康頼の末裔

その「医心法」を著した丹波康頼さんの末裔に当たるのが多紀元簡さんの家系だったそうです

そして多紀元簡さんの祖父にあたる多紀元孝(1695-1766)さん※が漢方医学教育施設「躋寿館」を時の将軍吉宗公の後押しもあり私塾として開校します

※奥医師

1891年 医学館誕生

その多紀元孝さんから代替わりしたの多紀元簡さん※の父元悳さんにバトンタッチされてから、幕府直轄の官設として「医学館」が1791年誕生しました

※奥医師

私塾は官設になるってすごいよね!

多紀家は代々の奥医師だったみたいだから、幕府とはツーツーだったのかも…

シューちゃん!ここで思い出して

大槻玄沢さんが蘭学塾芝蘭堂を開校したのはいつでしたっけ?

【医学の部屋|大槻玄沢】ビフォーアフター解体新書編④

1786年だったよね!

そうか!蘭学に対抗する意味もあったのかもしれないね

漢方医学の中心となった考証学派

当時の幕府の中には漢方医学こそ医学だと思っておられたお役人さんも多かったのでは仮説がたちますよね

と、言うことはこの「医学館」はその後かなりの影響力を持ったのだろうなぁ

少し話が脱線してしまいましたが、先ほどの「医心法」をはじめとする古典医学の復元、復刻を目指したのが考証学派なのです

だから考証学派は多紀家がメインなんだね

私塾だった躋寿館が官設の医学館となり、その中心は考証学派の多紀家だったということですね

その多紀元簡さんはやっぱり父元悳さんから医学館を受け継ぐんだよね

家督を受け継いだのち、考証学派の中心人物として活躍された多紀元簡さんですが身の回りに数々の問題が起き大変だったそうです

いろいろねぇ…それは、それは、大変だったのだろう

そして56歳でこの世を去られました

その後はどうなったの?

多紀元簡さん亡き後も、漢方医学の中心であった医学館は…

その後、蘭学を中心とする西洋医学と対峙することになるのです

この続きはいずれ、別の特集を企画したいと考えています

あの神田お玉ヶ池に繋がるのかな?

さぁどんな展開になるのか、ぜひ楽しみにしていてくださいね!

ビフォーアフターP.F.シーボルト編⑧まとめ

では今回のまとめだね

江戸時代の医学の中心であった漢方の流れがありました

その江戸時代の最後に興きたのが考証学派だったんだ

そこには多紀家の影響があり、多紀元簡さんが中心人物として活躍されました

そしてこの考証学派はいずれ蘭学を中心とした西洋医学派(蘭方医)と対峙するのだよね

では今回のビフォーアフターP.F.シーボルト編⑧はここまでとしましょう

次回(最終回)は高野長英

ところで次回最終回の高野長英さんって?

シーボルト鳴滝塾で学んだ医学者であり蘭学の雄

そしてシーボルト事件によって波乱万丈の人生となった高野長英さんに迫ります

さてビフォーアフターP.F.シーボルト編⑧はいかがでしたか?

今回はシーボルトが初来日した1823年を起点として、そのビフォー&アフターの視点から多紀元簡を取り上げました

いらすとすてーしょんでは医学の歴史を彩ってきた偉人たちを…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

江戸時代の部屋もご用意して皆様のお越しをお待ちしております

江戸時代の部屋 Edo Period

今回のビフォーアフターP.F.シーボルト編⑧の制作には「江戸時代医学史の研究(1978)」吉川弘文館発行、「医学の歴史(1964)」中公尾新書発行を参考図書として用いております

医学・新着偉人(It's New)はこちらから

【医学の部屋|ヘルモント】17世紀に活躍した世界の医学者⑨

【医学の部屋|シュタール】18世紀に活躍した世界の医学者Ⅺ

【医学の部屋|ラーズィー】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑥

【医学の部屋|ショーリアック】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑤

医学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|藤原不比等】飛鳥時代編.4New!!

【政治の部屋|藤原(中臣)鎌足】飛鳥時代編.3

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします