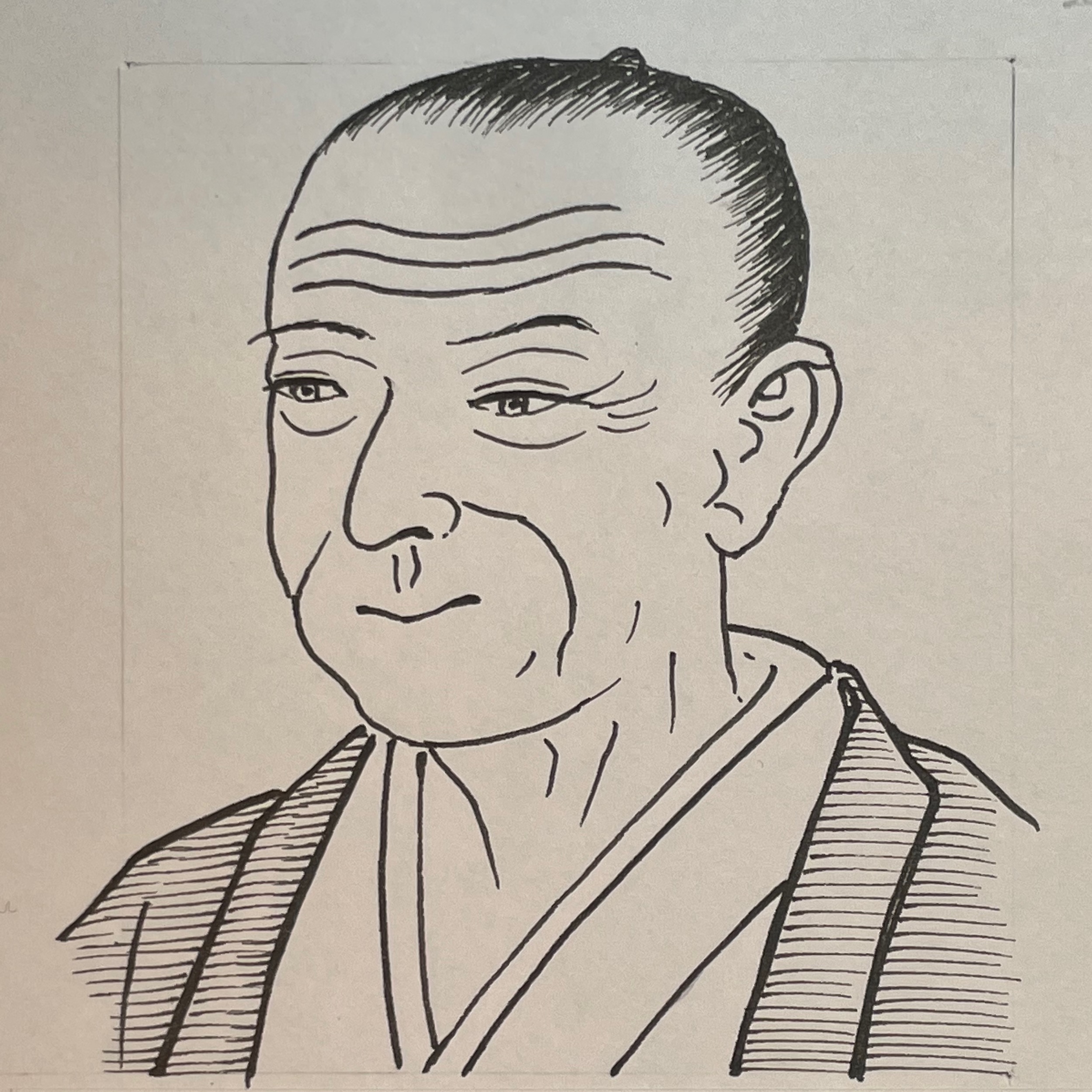

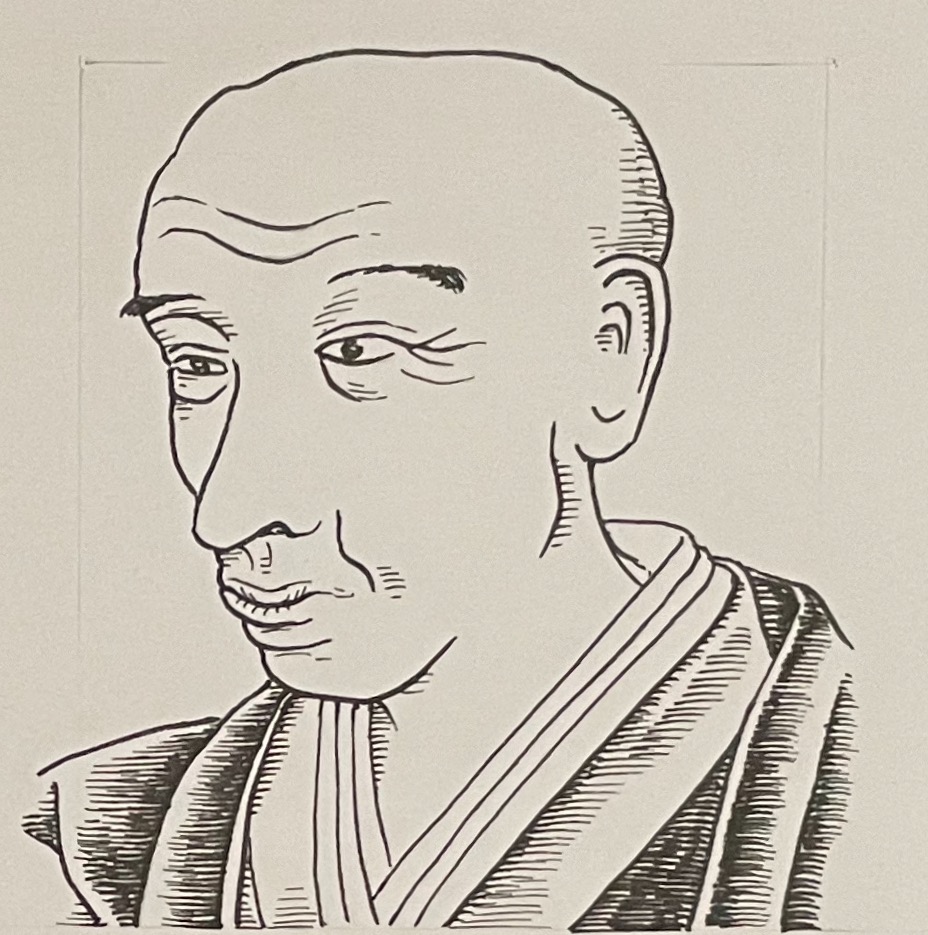

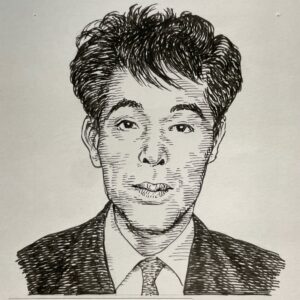

山脇東洋

Toyo Yamawaki (1706-1762)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは 山脇東洋 ビフォーアフター

解体新書編①をお楽しみください

- 1. 山脇東洋イラストポートレート Syusuke Galleryより

- 2. 解体新書前後史

- 2.1. 1774年、翻訳された医学書「解体新書」

- 2.2. 解体新書以前の時代って

- 2.3. 日本初の公式人体解剖

- 2.4. 16世紀のヨーロッパ

- 2.5. 実は幕府禁制ではなかった人体解剖

- 2.6. 日本初?の骨格調査

- 2.7. 日本初解剖学の始まり

- 2.8. 古方派

- 2.9. 1754年許可下る

- 2.10. もう一つの始まりって??

- 2.11. 1759年「蔵志」発表

- 2.12. 解体新書以前にも翻訳されていた西洋医学書

- 2.13. ビフォーアフター解体新書編①まとめ

- 3. 医学・新着偉人(It's New)はこちらから

- 4. 医学の部屋へようこそ

- 5. いらすとすてーしょん検索コーナー

山脇東洋

イラストポートレート Syusuke Galleryより

中国金元時代の医学からの脱却を目指した

古方派筆頭の後藤艮山(1659~1733)に師事

その後同派の大家となる

五臓六腑説に疑問を抱き

ついに1754年幕府の許可を得て日本初の人体解剖を行う

その記録は1759年「蔵志」にて著した

解体新書前後史

この特集でお届けする解体新書編の医学者たちだよ↓

ビフォーアフター解体新書編

1774年、翻訳された医学書「解体新書」

今回いらすとすてーしょんでは医学の部屋より全6回にわたって、この企画をお届けします

解体新書が出来上がったのは1774(安永3)年だったよね

西洋の医学書"Ontleedkundige Tafelen"を杉田玄白さん、前沢良沢さんらによって日本語に翻訳された、日本初の解剖学書でしたよね…

そうやって歴史の授業で習ったような…

実はこれ以前にも西洋の医学書が翻訳されていたことをご存知でしたか?

えっ?

それも75年以上も前のことだったようです

このことについては、このコーナーの後半でご紹介しますね

さて、この解体新書ですが…

その登場によって日本の新たな医学がスタートしたって考えることができるのです

そのことについて今回触れてみようと企画しました

まさに解体新書がもたらしたビフォー&アフターかぁ

解体新書以前の時代って

ということで、今回はこの解体新書が登場した前後に焦点を当ててご紹介しようと思います

なんだか難しそうだなぁ

簡単にご紹介しますから、お気軽にご覧くださいね

日本初の公式人体解剖

気楽にね…それでトップバッターに山脇東洋さんをどうして選んだの?

日本初の人体解剖を公式に行った方として取り上げてました

人体解剖を公式にね…

では解剖学について簡単に振り返ってみましょう

今回着目した解体新書といえば西洋の解剖学書ですよね

16世紀のヨーロッパ

その西洋における人体の構造は、16世紀には理解されていたのです

それはこのイラストポートレートで知ったような…

ただ当時の日本は人体の構造についてはあまりというよりは、ほとんど興味を持っていなかったと考えられています

実は幕府禁制ではなかった人体解剖

江戸幕府が人体解剖を禁止していたからなの?

シューちゃん、それは定説になっているようなのですが、現在そのような規制はなかったと研究が進められているようです

石出猛史. 江戸幕府による腑分の禁制. 千葉医学雑誌= Chiba medical journal, 2008, 84.5: 221-224.

では、本当に体の構造に興味がなかったんだ…

基本的に漢方医学の世界でしたから、骨の構造には興味を示さなかったのかもしれません

それに五臓六腑も信じられていたから、疑う余地もなかったんだろう…

そんな折に人体に興味を持つ医者が現れます

日本初?の骨格調査

根来東叔(1698-1755)さんは眼科医なのですが、1732年には火刑後の亡骸2体を自ら骨格を調査していたのですって

ヴォルフガング・ミヒェル. 日本における屍体解剖の黎明期について. 日本医史学雑誌, 2019, 65.3: 392-393.

自身の目で確かめたいって思っていた科学者がここにいたっていう証だね

日本初解剖学の始まり

さて前置きが長くなりましたが、江戸時代の解剖学の始まりについて触れていきましょう

そこで登場するのが山脇東洋さんです

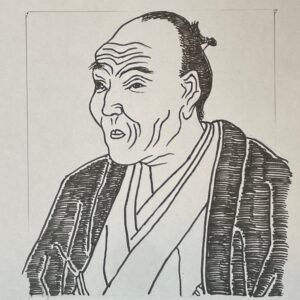

古方派

山脇東洋さんは古方派という、中国金元時代の後に後世方派と呼ばれた医学からの脱却を目指したグループのトップで活躍されていました

そして研究を重ねていると…

この五臓六腑って間違えているのでは?と疑問を常に持っていたようです

きっと五臓六腑だけでは説明できないことを感じていたんだろうね

そこで師匠の後藤艮山(1659~1733)さんに相談したところ…

それは聞いたことがある!カワウソを解剖してみては?って言われたのだよね

それでも山脇東洋さんの疑問は解決できなかった

それはそうだよね…

1754年許可下る

そして1754年、ついに刑死体の解剖の許可を取り付けます

やっぱり許可は必要だったんだね

役場の許可をもって正式に解剖を行えたということです

そして結果はどうだったの?

十分な結果を得られたかは定かではありませんが、自身の目で人体の内部をみるたことに大きな意義があったそうです

百聞は一見に如かずだね

もう一つの始まりって??

あとね、この人体解剖にはもう一つの始まりがあったのです

もう一つのはじまり??

この人体解剖をされた人を手厚く葬ったのも山脇東洋さんでした

それまでは刑罰で亡くなった人のお葬式は行わないのが通例だったので

罪を犯して刑罰で亡くなった人のお葬式をしたことが初めてだったんだね

この慣わしは現在の大学病院でおこなわれている解剖体慰霊祭につながっているそうですよ

でも人体解剖を行うことに当時も批判はあっただろうに…

おなじ古方派の方からも非難されていたようです

しかし山脇東洋さんは怯むことなく、1758年にも二度目の解剖も行い、これまでの定説であった五臓六腑説などが誤りであったことを明かしたのです

1759年「蔵志」発表

そして1759年日本初となる人体解剖記録「蔵志」を山脇東洋さんは著しました

山脇東洋さんが医術から医学に導いたとも言えそうだね

そうのようです!シューちゃん

その後、代替わりした徳川吉宗改革により禁書令の緩和もあって西洋医学書が公式的に少しずつ入ってくるようになったことと…

それまで興味を示さなかった人体への興味が盛んになり…

江戸医学が新たなステージに向かう土台ができたと考えられます

と、いうことは山脇東洋さんが医術から医学に導いたとも言えそうだね

解体新書以前にも翻訳されていた西洋医学書

では冒頭のこの内容を少し紐解きますよ

解体新書以前にも翻訳されていた解剖学書があったという話だよね

それは、1697年以前※にアムステルダムで出版された解剖学書が日本語に訳されていたことがわかっています

※現在、1682年には完成していたとされています

誰が訳したの?

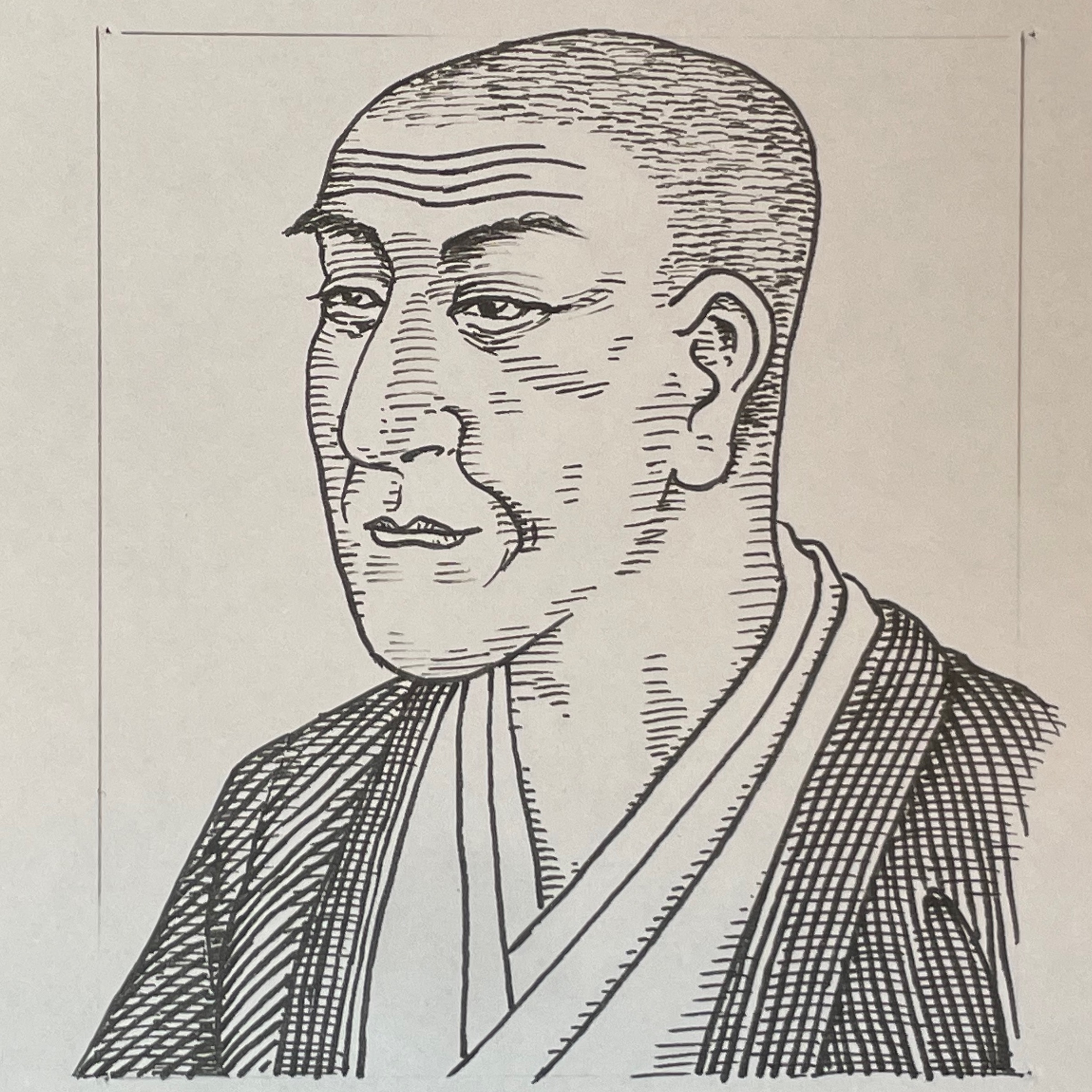

本木良意(庄太夫 1628-1697)さんという通詞※です

※通詞:江戸時代の通訳者のこと

成瀬勝俊、片山昇、片山誠二郎、本良意訳『阿蘭陀経路筋脈臓腑図解』を考察する

その本木良意さんは、Johann Remmelin(1583-1632)の著した解剖学書を生前に翻訳を行っていました

亡くなったのが1697年だから、それ以前に訳していたってことなんだね

その本木良意さんが亡くなってから75年も経った1772年に鈴木宗云(しゅううん)さんによって"和蘭全躯内外分合圖"として出版されています

つまり解体新書の2年前か…

でもなぜ、解体新書が注目されるのかな?

そこが歴史の面白いところなのかもしれません

確かに何かありそう!

この続きは次回ビフォーアフター解体新書編②で探ってみたいと思います

何があるのかなぁ!

ビフォーアフター解体新書編①まとめ

さて、日本で初公式の人体解剖を山脇東洋さんが行ったのが1754年、そして論文となったのが1759年…

加えて和蘭全躯内外分合圖という和訳解剖学書が1772年に刊行されました

そして1774年にいよいよ解体新書が登場するね

さて、ビフォーアフター解体新書編①はいかがでしたか?

解体新書が登場する75年以上前には西洋解剖学書が翻訳されていて、実際解剖も行われていました

そういった意味では、解体新書登場のお膳立てともいえるのが今回見てきた時代なのかもね

そして次回はその解体新書に尽力した前野良沢さんに迫ります

【医学の部屋|前野良沢】ビフォーアフター解体新書編②

今回は江戸時代の解体新書がもたらしたビフォー&アフターの視点から山脇東洋を取り上げました

いらすとすてーしょんでは医学の歴史を彩ってきた偉人たちを…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

江戸時代の部屋もご用意して皆様のお越しをお待ちしております

江戸時代の部屋 Edo Period

今回のビフォーアフター解体新書編①の制作には「江戸時代医学史の研究(1978)」吉川弘文館発行、「医学の歴史(1964)」中公尾新書発行を参考図書として用いております

医学・新着偉人(It's New)はこちらから

【医学の部屋|ヘルモント】17世紀に活躍した世界の医学者⑨

【医学の部屋|シュタール】18世紀に活躍した世界の医学者Ⅺ

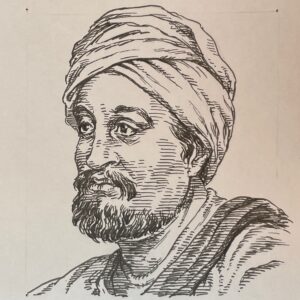

【医学の部屋|ラーズィー】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑥

【医学の部屋|ショーリアック】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑤

医学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|宮川哲夫】昭和時代編.226New!!

【文学の部屋|東条寿三郎】昭和時代編.225

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします