Andreas Vesalius アンドレアス・ヴェサリウス

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【医学の部屋|Andreas Vesalius アンドレアス・ヴェサリウス】医学界ルネサンスの扉を開く をお楽しみください

Andreas Vesaliusイラストポートレート(Syusuke Galleryより)

古代医学の絶対的権力ガレノスやヒポクラテスの色濃く残る時代においてまさにルネサンスとなった

日本における解剖学の歴史は…

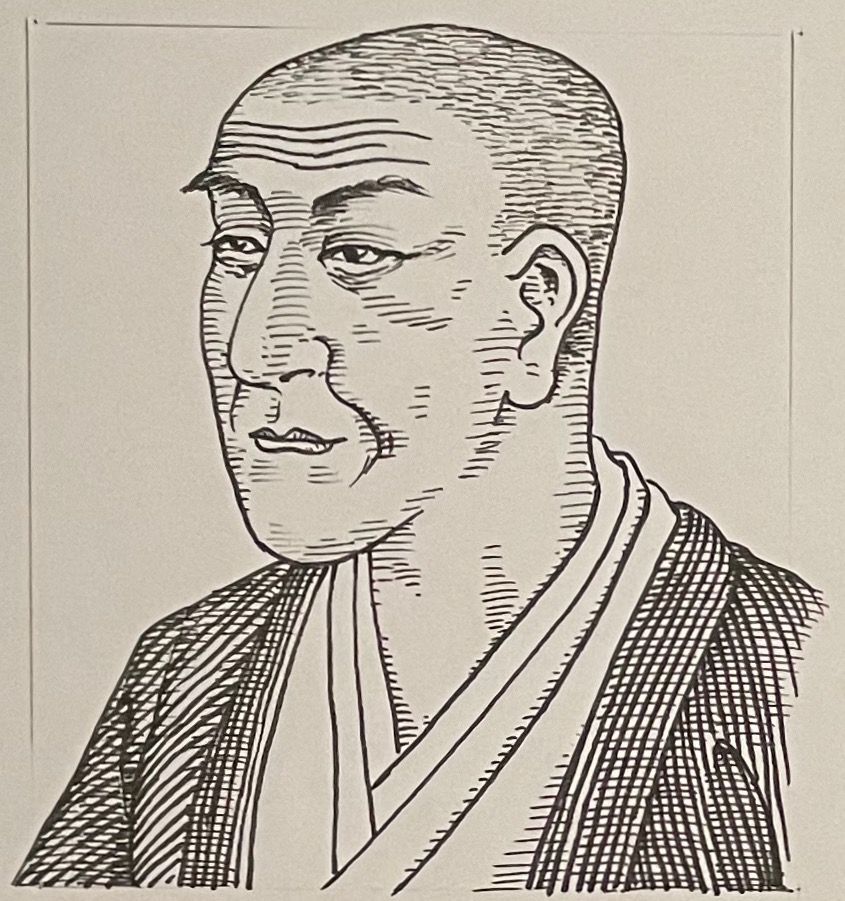

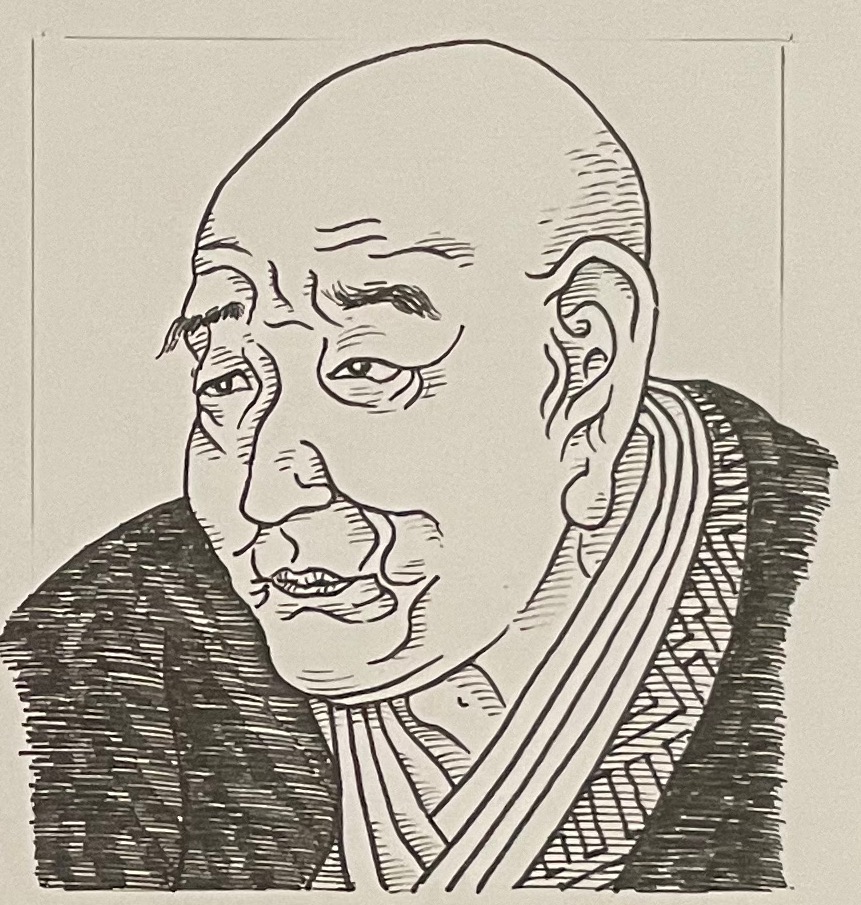

山脇東洋

Touyou Yamawaki

今の京都府亀岡市出身。当時江戸幕府は人体解剖を行うことを禁止していたんだけど、同じ藩出身の京都所司代よりよしみの甲斐あり、日本で最初の許可を得た人体解剖を1754年行った。

どうじて山脇氏は解剖にこだわったのか?

その経緯は当時日本に輸入された最初の解剖学書「解剖学の体系」ヨハネス・ヴェスリング著(1641年発行)を見て、東洋医学の五臓六腑に疑問を持ったこと。あまりにいまの知識と違いすぎた。

ちなみにヴェスリング著「解剖学の体系」より70年以上も前に医学界に衝撃を与えたのが、今回イラストポートレートで紹介したヴェサリウス著(1568年)「人間の身体の構造」であったんだ。

こうみると日本における解剖学は世界から遅れること200年であったけど、山脇東洋の偉業から一気に日本における医学はルネサンスの扉を開いていくんだね。

【医学の部屋|山脇東洋】日本解剖学の祖

土生玄碩

Genseki Habu

日本で最初の眼球解剖を行い、1827年(推定)白内障手術を成功させる偉業を江戸時代後期に成し遂げた玄硯。生まれは現在の広島県安芸高田市。

広島藩藩医から江戸幕府奥医師となって当時の医術の最高権威者の一人となった偉人。

この白内障の手術に用いた散瞳薬をシーボルトから教えてもらう代わりに国禁を渡してしまう、いわゆる「シーボルト事件」。でもこのお陰で日本の眼科学は開花を告げる。

【医学の部屋|土生玄碩 Genseki Habu】日本眼科医の祖

今回は解剖学について触れてみました

解剖って聞くと「ぞっ」としますよね

でもこの解剖が行われて、そして正確になってきて、医学は発展してきたんだ

いまでも亡くなったあとに病理解剖とか、献体とか、医学の発展や教育のために続いているよ

ヴェサリウスについてとっても詳しく書かれたHPがあるからみてみてね!

※Karger出版HPより

医学・新着偉人(It's New)はこちらから

【医学の部屋|ヘルモント】17世紀に活躍した世界の医学者⑨

【医学の部屋|シュタール】18世紀に活躍した世界の医学者Ⅺ

【医学の部屋|ラーズィー】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑥

【医学の部屋|ショーリアック】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑤

医学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|聖徳太子(厩戸王)】飛鳥時代編.2New!!

【政治の部屋|秦 河勝】飛鳥時代編.1

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします