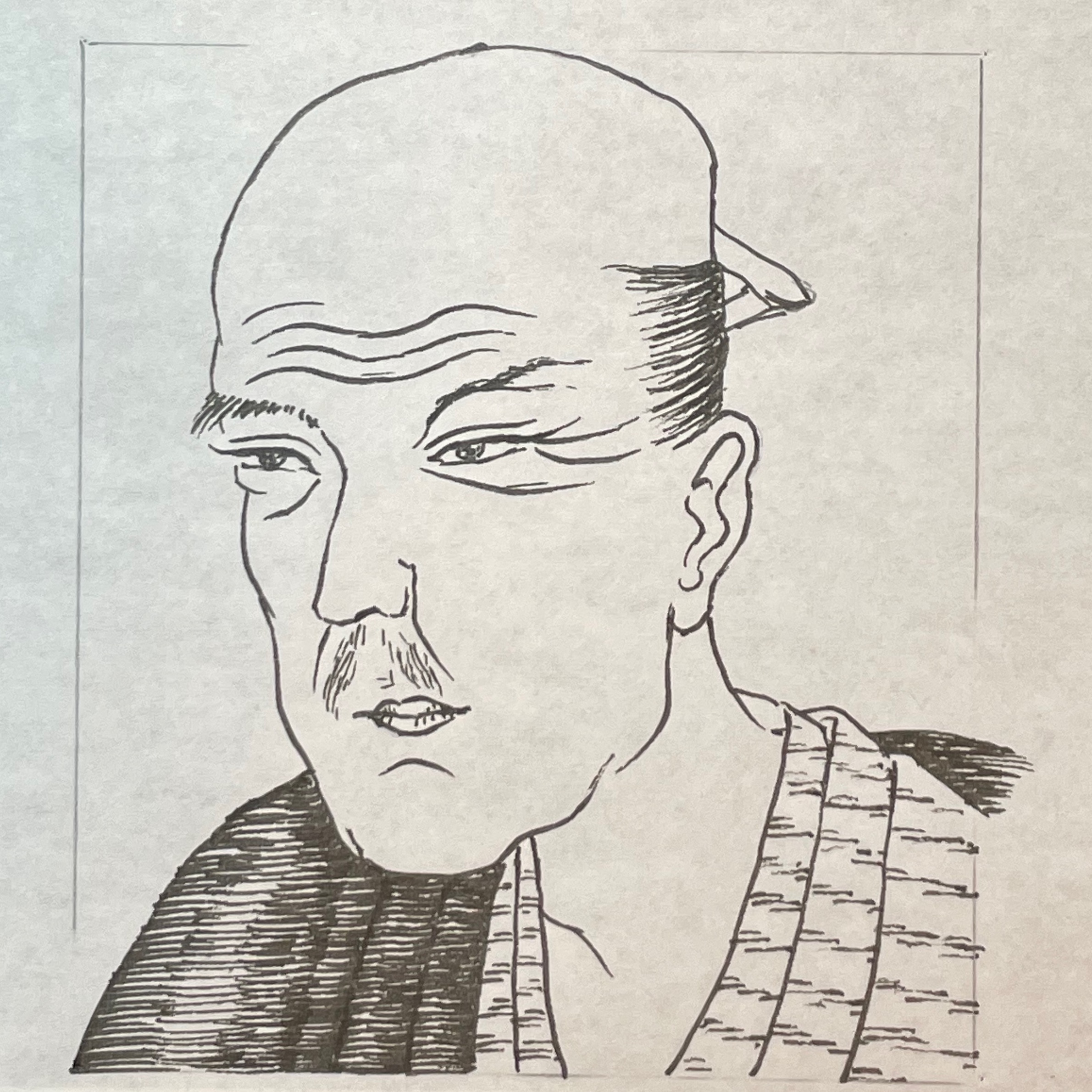

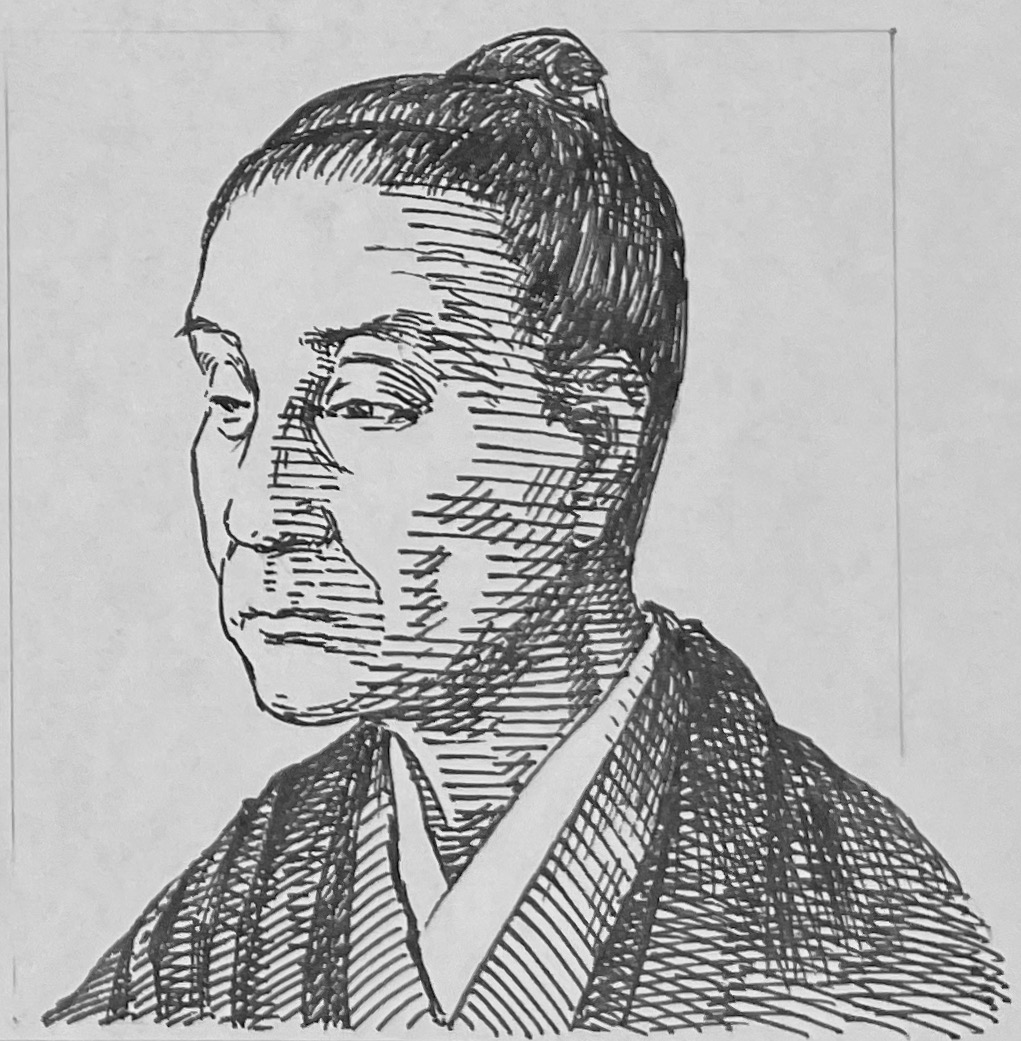

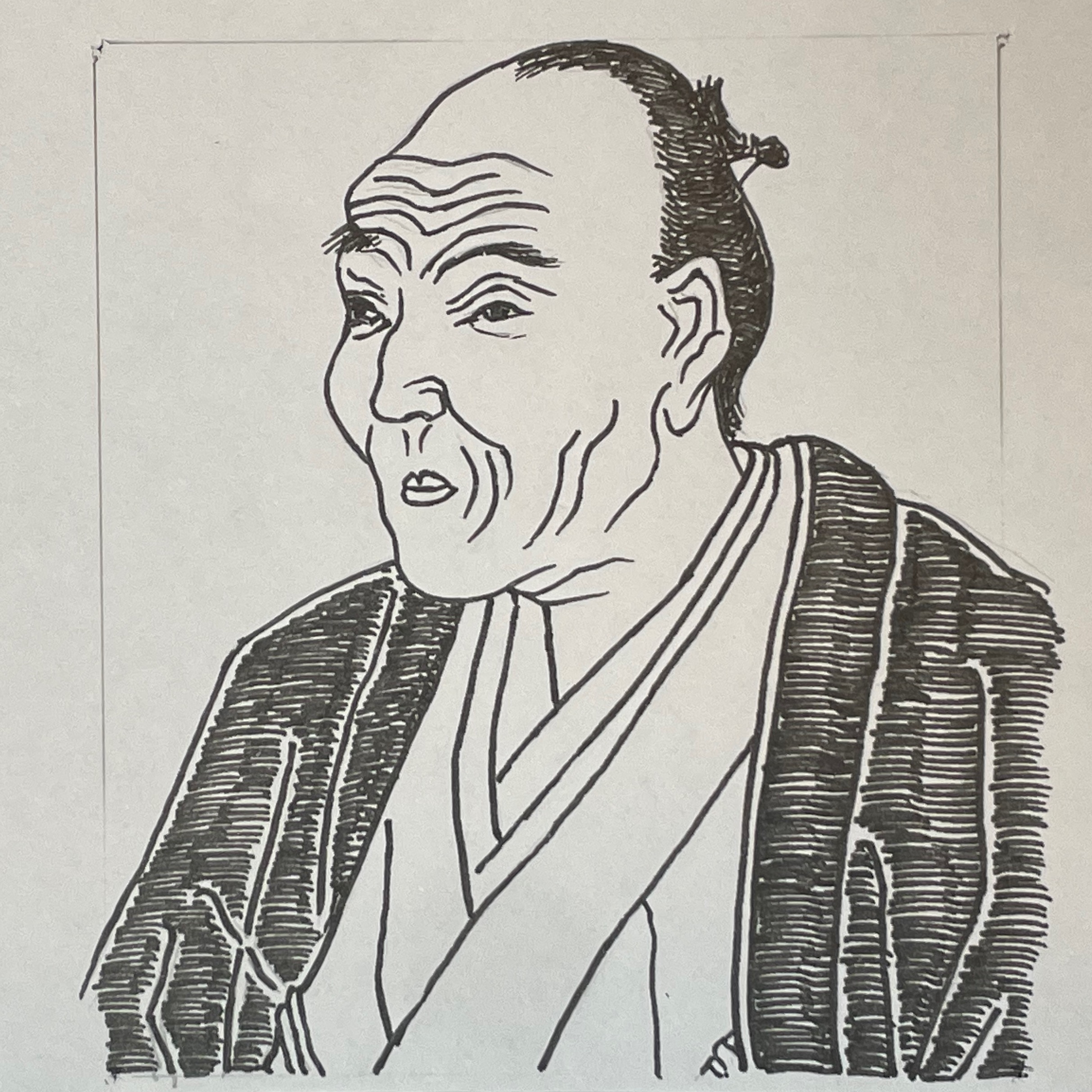

伊藤仁斎 Jinsai Itō

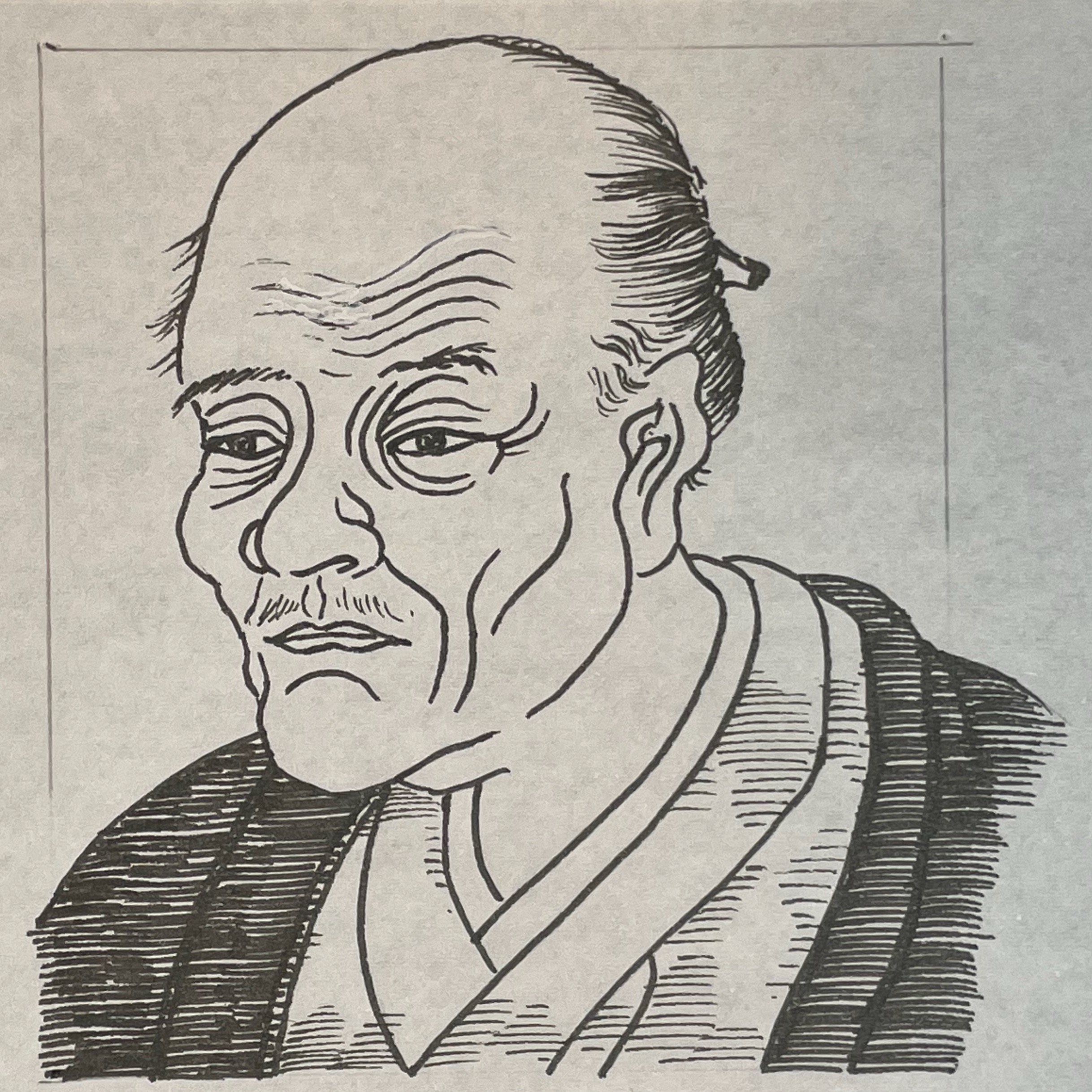

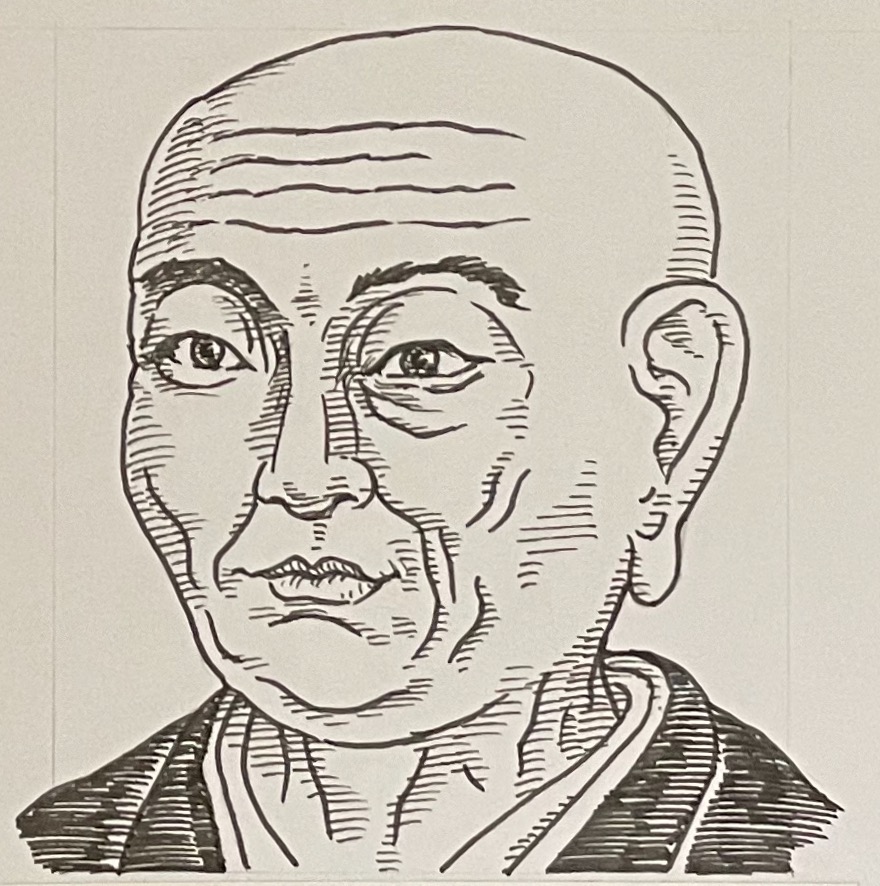

Ogyu Sorai (1627-1705)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは 伊藤仁斎

江戸の儒学と医学④をお楽しみください

※伊藤仁斎 江戸の儒学と医学④は医学の部屋よりお届けします

伊藤仁斎

イラストポートレート Syusuke Galleryより

古義学は後の傷寒論などの古典に立ち返る医学となった

古方派に影響を与えた

古方派だった山脇東洋もその一人であり

日本初の人体解剖につながっている

その仁斎の生涯は親族から医者になることを

勧められるもそれを拒み

加えて儒学者が医者になることを強く非難する

しかし医者として活躍する多くの門人を抱え慕われた

江戸時代の儒学と医学

この特集でお届けする儒学者であり医学の心得をもった人たち↓

江戸時代の医学を重んじた儒学者

江戸時代の儒学と医学

今回いらすとすてーしょんでは医学の部屋より全4回にわたって、この企画をお届けしています

いよいよ今回が最終回

では今回の企画のここまでをシューちゃん!お願いします

初回は中江藤樹さん

【医学の部屋|中江藤樹】江戸の儒学と医学①

儒学を教える傍らで医術も門下に教授していた代表例でしたね

前々回は荻生徂徠さん

【医学の部屋|荻生徂徠】江戸の儒学と医学②

ご家族の多くが医者として活躍しているなか、儒学者としての医学感を示していました

そして前回は貝原益軒さんだった

【医学の部屋|貝原益軒】江戸の儒学と医学③

儒学を学びながら本草学を極められ、そして日本の博物学の祖でもありました

そして今回は伊藤仁斎さんだけど…

儒学者が医者になることを非難していた儒学者なんだよね…

江戸時代の医療って

では伊藤仁斎さんのご紹介の前に、恒例の江戸時代の医療の現状について確認しておきましょう

忘れていた…では始めるよ!

このあたりは「江戸時代の意外な医業者」でもお届けしている内容だよ

では、繰り返しになりますが簡単に紹介させていただきます

江戸時代の初期は漢方による医学が主流、というよりは漢方しかなかった時代とも言えます

漢方医学の祖・田代三喜

その漢方医学の発展に努めました

【医学の部屋|田代三喜 Sanki Tashiro】日本漢方医学の祖

江戸も後期になればオランダ医学なる西洋医学が入ってくるんだよね

確かに後期にはね!

今回はその前に焦点を当てています

医術は儒学の中に?

それで今で言うところの医学は、江戸時代の学問である国学の朱子学(儒学)の中に含まれていたと考えられています

徳川家康に儒学を説いたのはわたしです

【儒学・京学派|藤原惺窩 Seika Fujiwara】京学派(日本儒学)の祖

儒学から朱子学を説いたのはわたしです

【儒学・朱子学|林 羅山 Razan Hayashi】日本朱子学の祖

つまり儒学を学べは医術を理解する機会があったと理解できますね!

いまみたいに医師国家試験のようなものも無いだろうしね…

そうなのです、シューちゃん!

それとね、医術は儒学の下にあるとう風潮があったんだって

つまり儒学>医術っていう構図かぁ

医術といっても対症療法、今でいう民間療法みたいな感じだろうからね

だからね、儒学を修めたと言って、医業をはじめるヤブ医者のような方々も現れて…

すごい世界だね…

だからね、ヤブ医者は自らを「オレは儒者だぁ!」ってホラを吹いて医業を行なっていた輩も多かったんだって

儒と医は王道

その折に、儒学と医術は同じことだ!と唱えるの儒学者が登場してくるのです

つまり儒学無くして医術なし、医術無くして儒学なしといった感じかな?

シューちゃん、うまいこと言いますね!

中江藤樹の医学への思い

その儒学と医術共に大切だと説いたのが初回登場の中江藤樹さんだったよね

でも今回登場の伊藤仁斎さんは儒学あっても医術なしと言っているように聞こえるけど…

シューちゃん、指摘してくれてありがとうございます

伊藤仁斎の医学への思い

儒学で生計を立てることが難しかった伊藤仁斎さんですが、自身が医者になることを心底拒絶していたと伝わっています

どうして伊藤仁斎さんは医者になることを嫌ったの?

そもそもなのですが…儒学者にとって医者をすることは副業のようなものだったと考えられています

いま流行りの副業?

そうなんで!つまり儒学を学んでも幕府や藩に雇われなければ生活できないからなのです

そうか…学びを続けながら、生活をするために医者をするってことかぁ

儒学者であれば医者を標榜できる時代でしたので…

副業には医者は最適でした

たしかに…儒学も極めていないのに儒学者だぁって嘯いて医者と名乗っている輩もいたらしいからね

つまり伊藤仁斎さんは副業として医者になることを良しとしなかったのだと思います

そうなんだね…本当の学者肌って感じがする

古義学(堀川学派)を説く

そうして、志高い大義をもった伊藤仁斎さんは古学の一派である古義学(堀川学派)を説きその学祖となります

古義学といえば多くの門人が集まっていたよね

約900人居られたと記録があるそうです

門下には医者多数

その中で特筆すべきは門下にその時代に活躍していた多くな医者の名が連なっていたのです

儒学者が医者になることを非難していたのに…門下生は医者をしていてもいいのかなぁ

そこがポイントなのだと思います!

先ほどシューちゃんは「儒学も極めていないのに儒学者だぁって嘯いて医者と名乗っている輩…」って言っていましたよね!

うん…

言い換えれば儒学をしっかり学んでいれば医者になりたければそれは認めると伊藤仁斎さんは考えていたのではないでしょうか

そうか…自分は医者はならないと誓ったけど、自身が育てた門下の意思は尊重するって考えていたのかもね

古義学は古方派に影響

そして伊藤仁斎さんの説いた古義学(堀川学派)は後の傷寒論などの古典に立ち返る医学となった古方派に影響を与えます

古方派についてはいずれ特集を企画したいと考えていますので、今しばらくお待ちください

古方派の一人山脇東洋です!日本初の人体解剖を行い西洋医学の魅力を届けることができました

※2024年4月8日公開予定

【医学の部屋|山脇東洋】ビフォーアフター解体新書編①

これは山脇東洋さん予告ありがとうございます!

こちらもお楽しみ!

江戸の儒学と医学①~④まとめ

さて、今回企画させていただきました「江戸時代の儒学と医学①~④」は、いかがでしたか?

そうなんですよね!おおよそ七代将軍家継まではその流れが多くあったようです

七代将軍家継です

【探究ネタ】「徳川家継」江戸幕府第七代征夷大将軍

そしてその転機となったのが八代将軍吉宗の政策だったと考えられています

七代将軍吉宗です

【探究ネタ】「徳川吉宗」江戸幕府第八代征夷大将軍

この吉宗が禁書令の緩和を行うことで蘭学(西洋医学)がより身近になっていきますからね!

さて今回は江戸時代の儒学と医学の視点から伊藤仁斎を取り上げました

いらすとすてーしょんでは医学の歴史を彩ってきた偉人たちを…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

江戸時代の部屋もご用意して皆様のお越しをお待ちしております

江戸時代の部屋 Edo Period

今回の江戸の儒学と医学②の制作には「江戸時代医学史の研究(1978)」吉川弘文館発行を参考図書として用いております

医学・新着偉人(It's New)はこちらから

【医学の部屋|ヘルモント】17世紀に活躍した世界の医学者⑨

【医学の部屋|シュタール】18世紀に活躍した世界の医学者Ⅺ

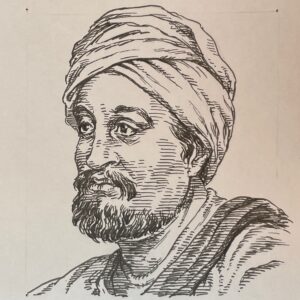

【医学の部屋|ラーズィー】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑥

【医学の部屋|ショーリアック】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑤

医学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|高橋掬太郎】昭和時代編.215New!!

【文学の部屋|時雨音羽】昭和時代編.214

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします