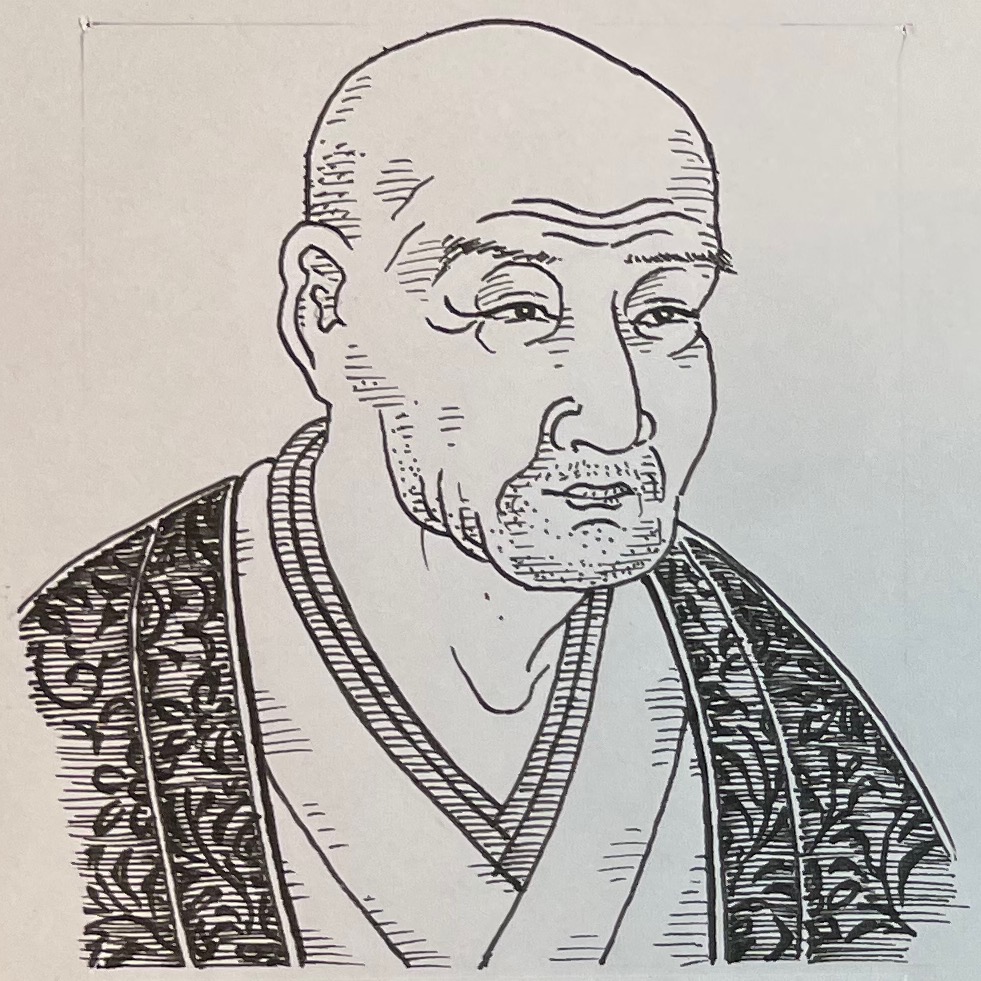

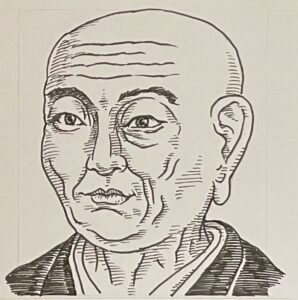

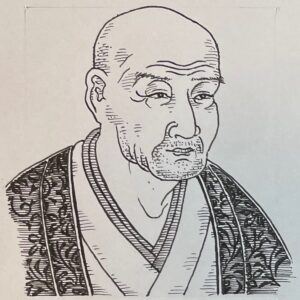

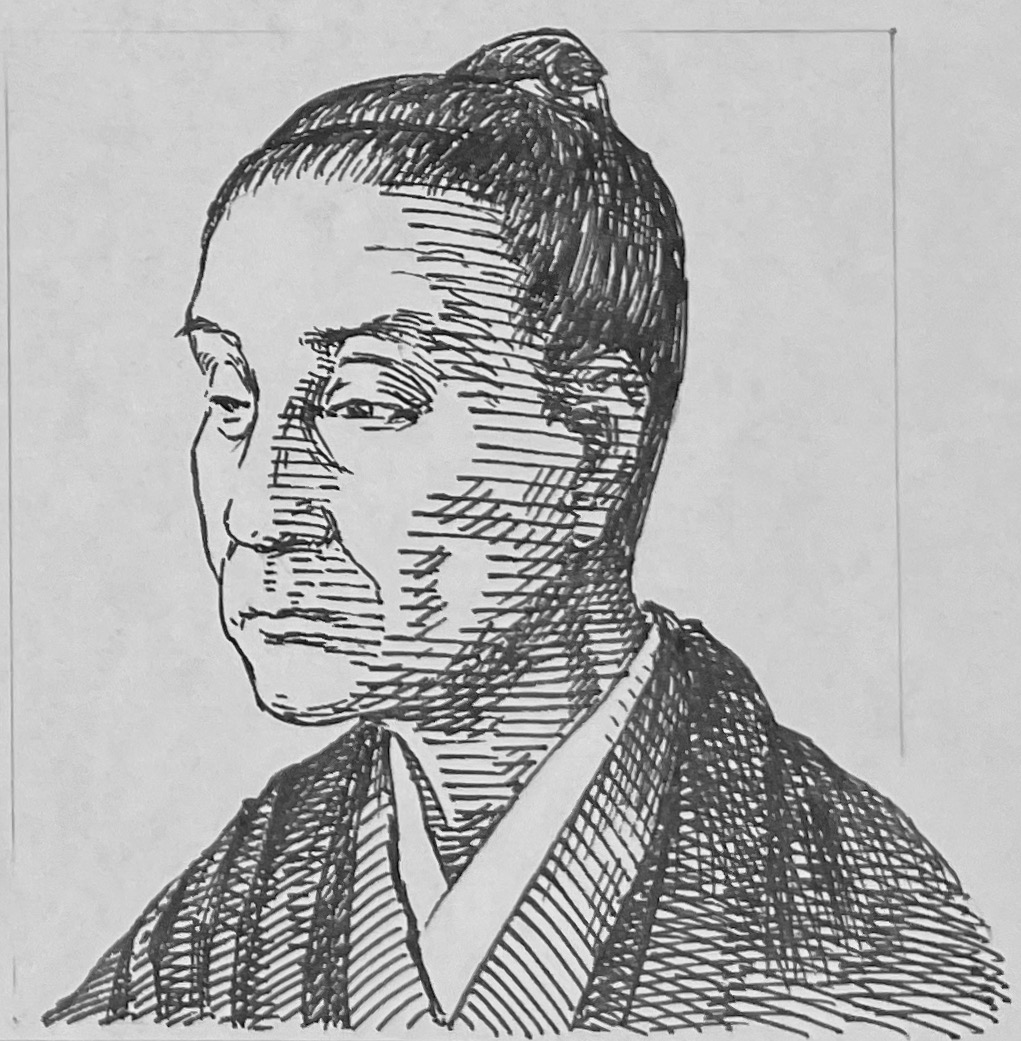

本居宣長

Norinaga Motoor (1730-1801)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは 本居宣長

江戸時代の意外な医業者①をお楽しみください

本居宣長

イラストポートレート Syusuke Galleryより

母の勧めもあり京都にて堀 影山(1688-1757)に

師事し国学や医術を学ぶ

1758年10月に故郷の三重松坂に帰郷し

本居春庵医院を開業

その後、賀茂真淵に師事し源氏物語や古事記など

日本古典を通じて古代の思想・文化研究を行なった

国学の大成を成し遂げたとされ国学四大人※に数えられる

※国学四大人:荷田春満、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤

この人も医者だったの?

この特集でお届けする意外な人たち↓

今回いらすとすてーしょんでは医学の部屋よりこの企画をお届けします

江戸時代の意外な医業者って?

江戸時代の医療って

まずその前に江戸時代の医療の現状について確認しておきましょう

なんだか難しそうだなぁ…

簡単に紹介しますよ

江戸時代の初期は漢方による医学が主流、というよりは漢方しかなかった時代とも言えます

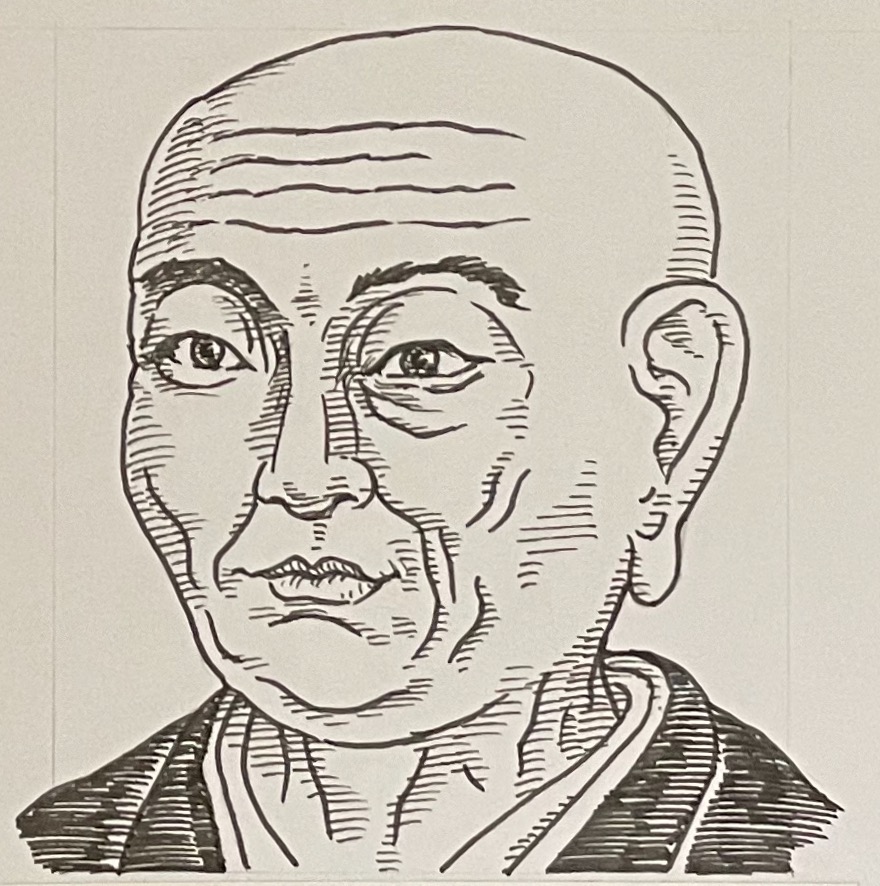

漢方医学の祖・田代三喜

その漢方医学の発展に努めました

【医学の部屋|田代三喜 Sanki Tashiro】日本漢方医学の祖

江戸も後期になればオランダ医学なる西洋医学が入ってくるんだよね

確かに後期にはね!

今回はその前に焦点を当ててみましょう

医術は儒学の中に?

それで今で言うところの医学は、江戸時代の学問である国学の朱子学(儒学)の中に含まれていたと考えられています

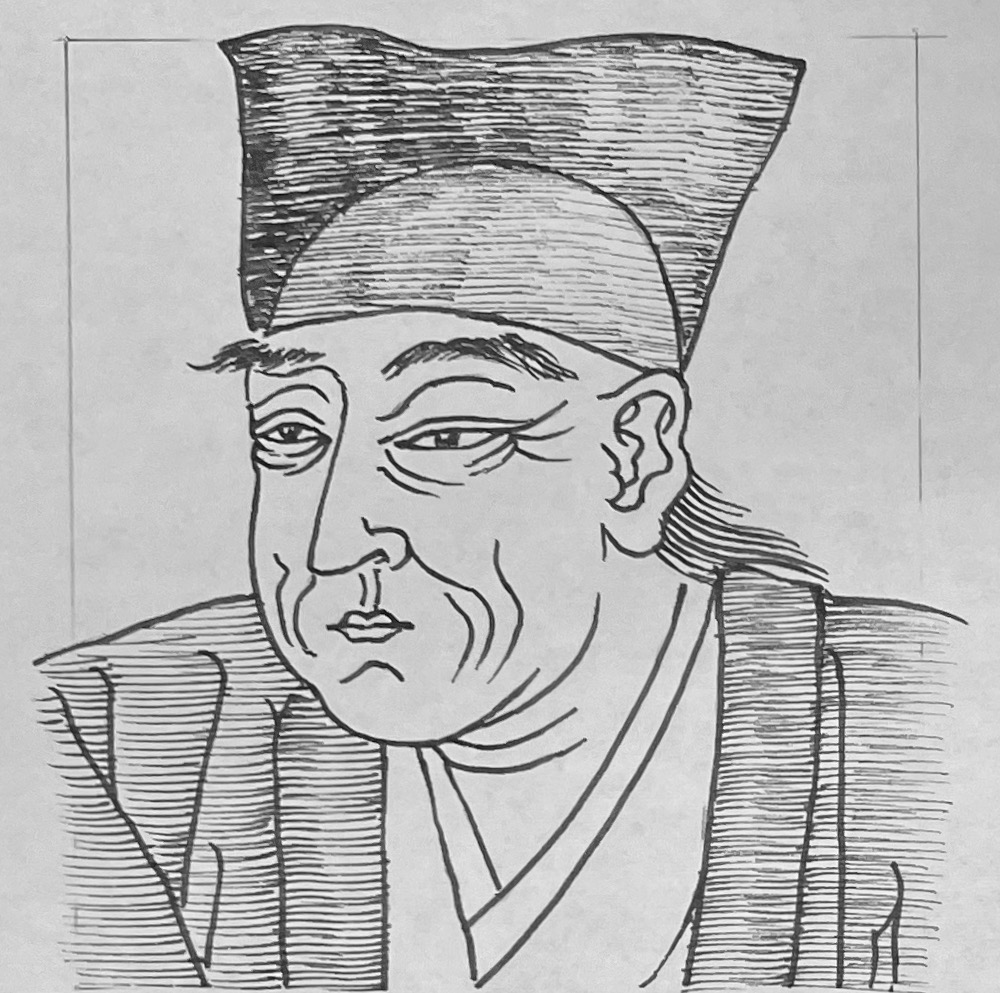

徳川家康に儒学を説いたのはわたしです

【儒学・京学派|藤原惺窩 Seika Fujiwara】京学派(日本儒学)の祖

つまり儒学を学べは医術を理解する機会があったと理解できます

いまみたいに医師国家試験のようなものも無いだろうしね…

そうなのです、シューちゃん!

だからね、儒学を修めたと言って、医業をはじめるヤブ医者のような方々も居られたんだって!

すごい世界だね…

もちろん儒学者みんながヤブ医者では無くて…

医術センスのある儒学者

その中でも医術のセンスのある儒学者が次々と誕生していたのです

センスのあるって??

当時の医療水準から考えれば検査などはもちろん無いから、観察することで診断を下すことになる

ということは、観察力や質問力の高い儒学者がセンスのある医業者ってこと?

そう考えられると思います、つまり診断ができるかどうかってことでしょうか

センスのある儒学者・本居宣長

そのセンスのある儒学者の一人が本居宣長さん?

そうです!シューちゃん!

本居宣長さんって源氏物語や古事記などの日本古典を江戸時代に研究したって習ったけど…

医者でもあったとはね!

本居宣長さんが医術を目指したのもお母様の勧めがあったと伝わっています

医者は当時も今も、立場のある職種だったんだろうね

さて、いかがでしたか?

今回は江戸時代の医業者の視点から本居宣長を取り上げさせていただきました

ぜひ次回もお楽しみに!

いらすとすてーしょんでは医学の歴史を彩ってきた医学者を…

これからもご紹介していきます

今回の江戸時代の意外な医業者①の制作には「江戸時代医学史の研究(1978)」吉川弘文館発行を参考図書として用いております

医学・新着偉人(It's New)はこちらから

【医学の部屋|ヘルモント】17世紀に活躍した世界の医学者⑨

【医学の部屋|シュタール】18世紀に活躍した世界の医学者Ⅺ

【医学の部屋|ラーズィー】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑥

【医学の部屋|ショーリアック】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑤

医学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216New!!

【文学の部屋|高橋掬太郎】昭和時代編.215

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします