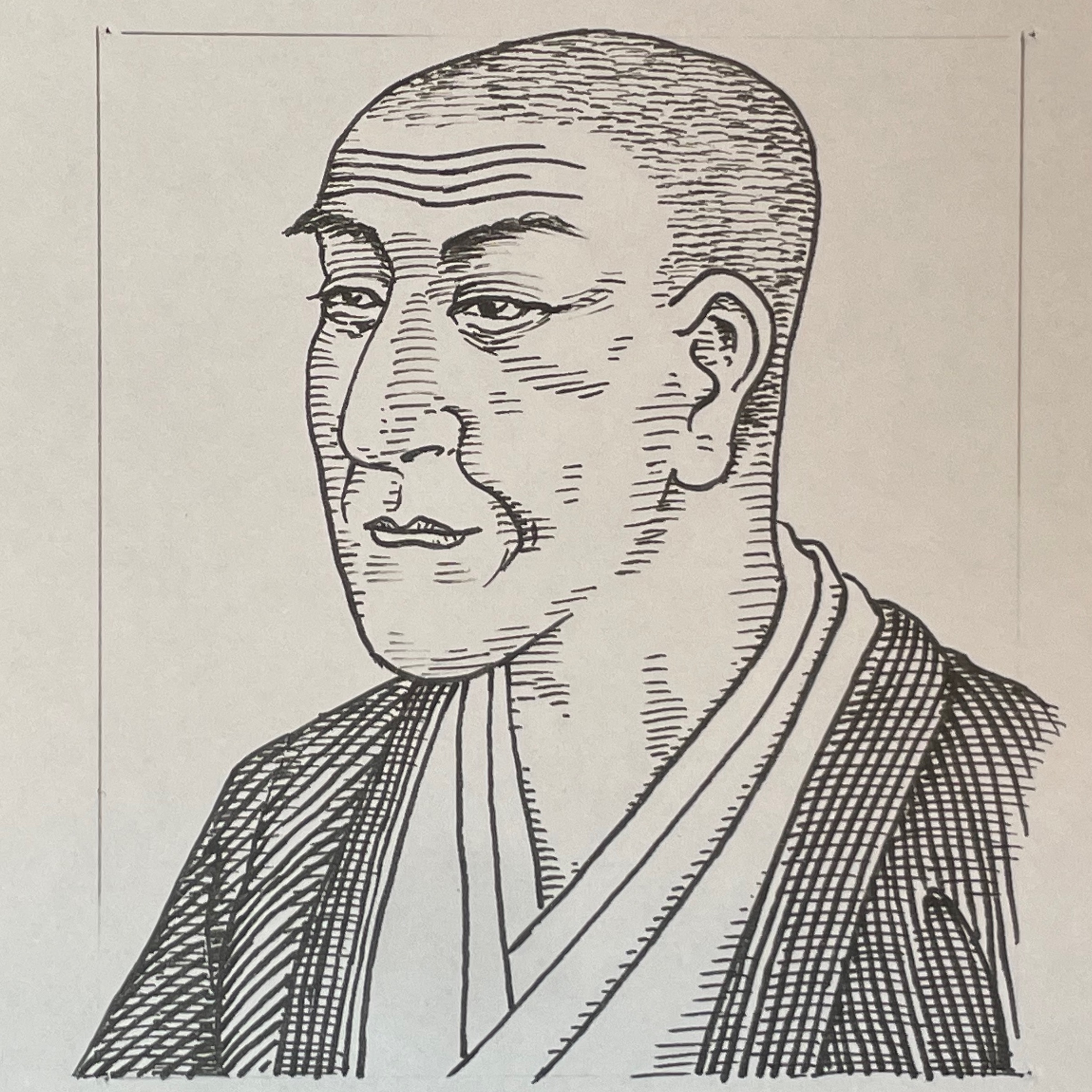

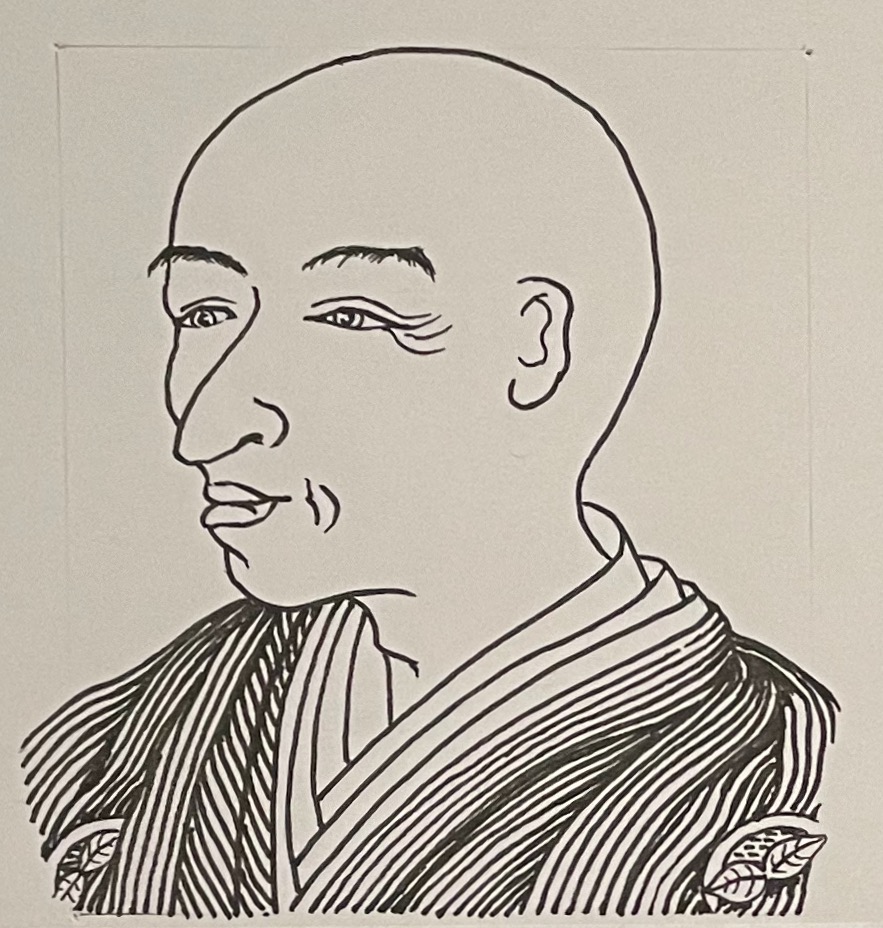

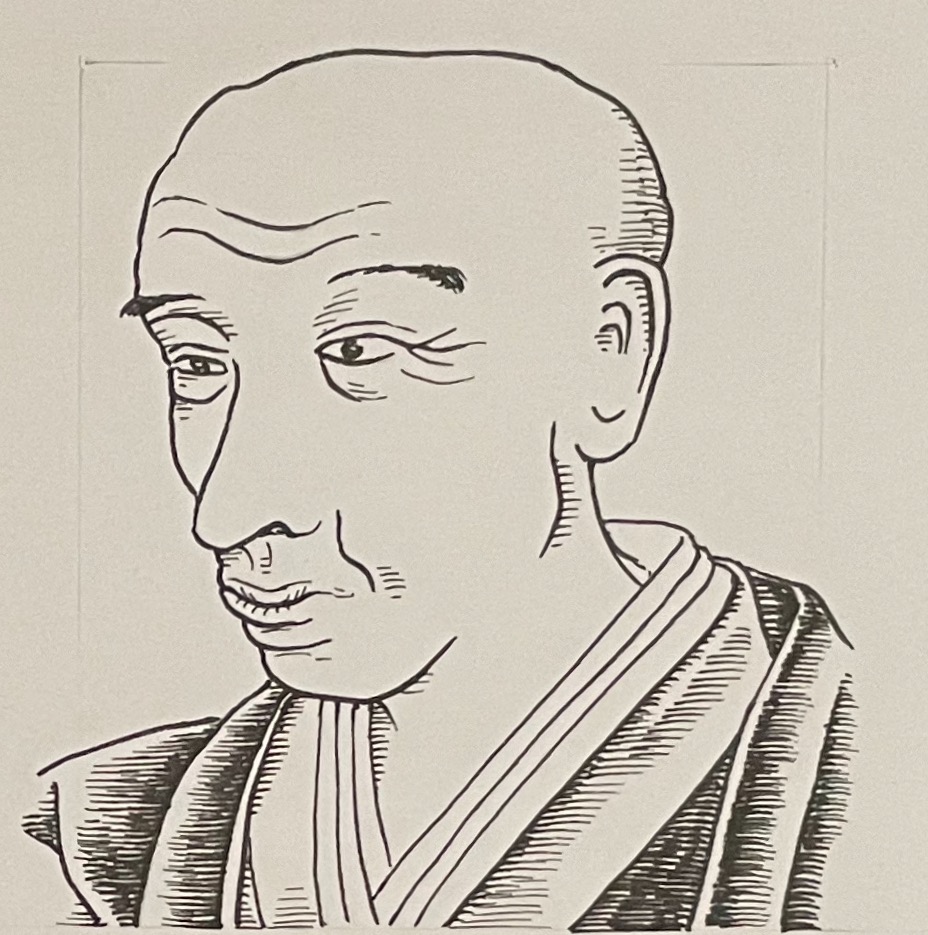

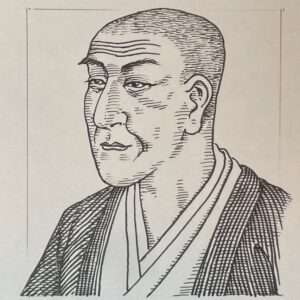

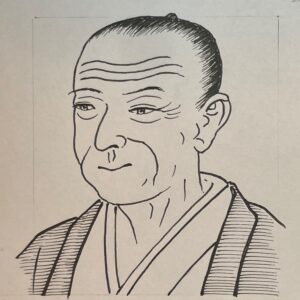

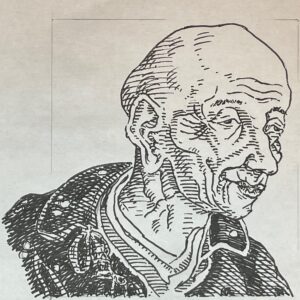

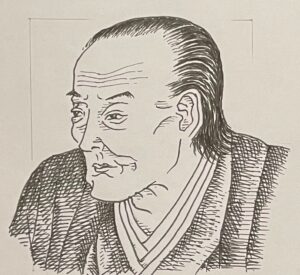

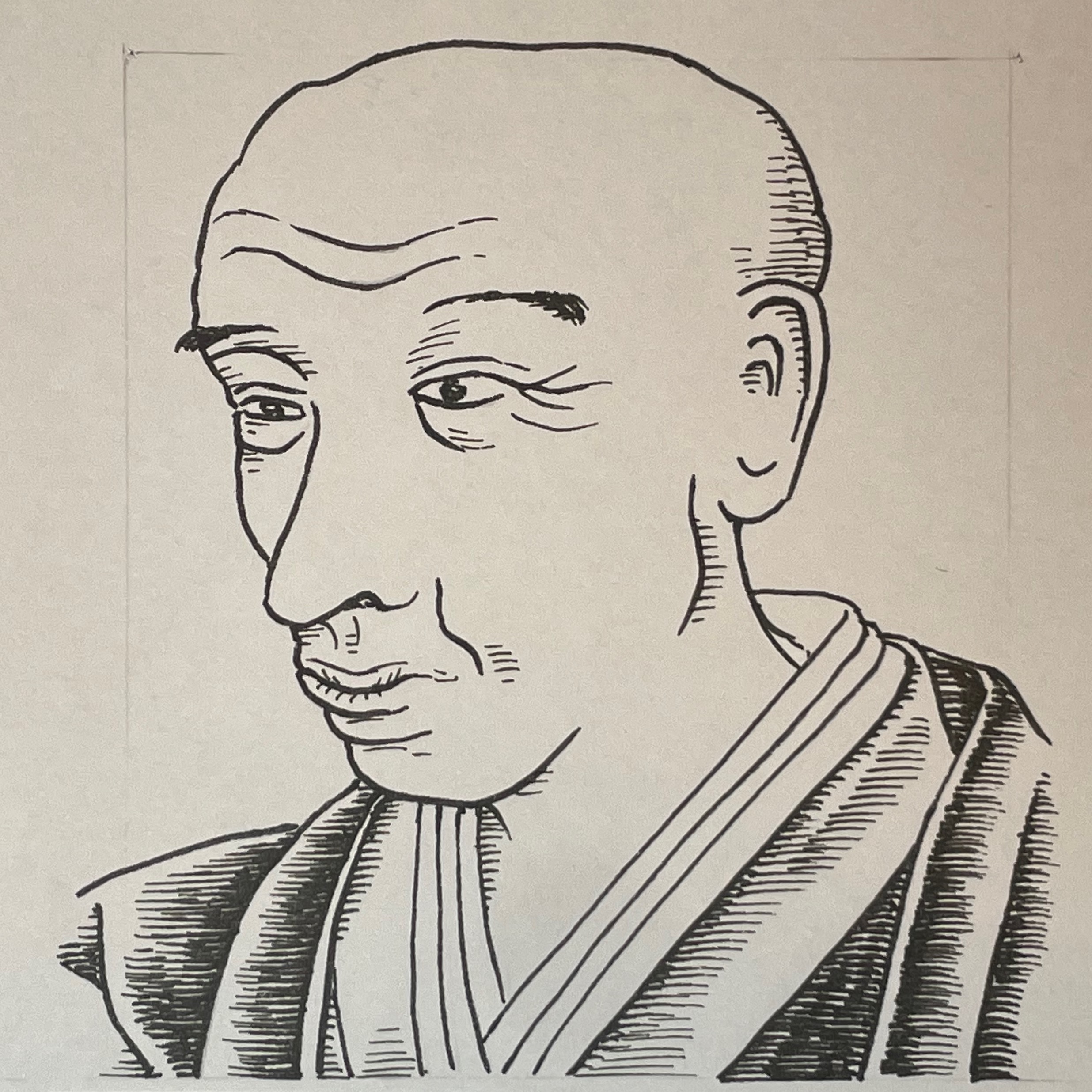

宇田川玄真

Genshin Udagawa(1770-1835)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは 宇田川玄真 ビフォーアフター

解体新書編⑥をお楽しみください

- 1. 宇田川玄真イラストポートレート Syusuke Galleryより

- 2. 解体新書前後史

- 2.1. 解体新書のきっかけとなった日本初の人体解剖(1754年)

- 2.2. 解体新書出版へ(1774年)

- 2.3. 蘭学の開花

- 2.4. 宇田川玄随の養子になった玄真

- 2.5. 医範提綱(1805)

- 2.6. 銅板解剖図(1808)

- 2.7. 和蘭薬鏡(1820)、遠西医方名物考(1822)

- 2.8. そして宇田川榕菴へ

- 2.9. ビフォーアフター解体新書編⑥まとめ

- 2.10. ビフォーアフター解体新書編①~⑥のまとめ

- 3. 医学・新着偉人(It's New)はこちらから

- 4. 医学の部屋へようこそ

- 5. いらすとすてーしょん検索コーナー

宇田川玄真

イラストポートレート Syusuke Galleryより

江戸遊学時に杉田玄白や大槻玄沢から蘭学を学びその才能を発揮

本名は安岡であったが宇田川玄随の

没後、宇田川家を継ぎ宇田川玄真となる

日本解剖学の流れを組む医範提綱には日本初の

銅板解剖図52点を掲載し当時の最高峰の解剖学書となった

また和蘭薬鏡遠、西医方名物考を著し

西洋の薬学を日本にもたらしたことで

日本における西洋薬物療法の祖を築く

解体新書前後史

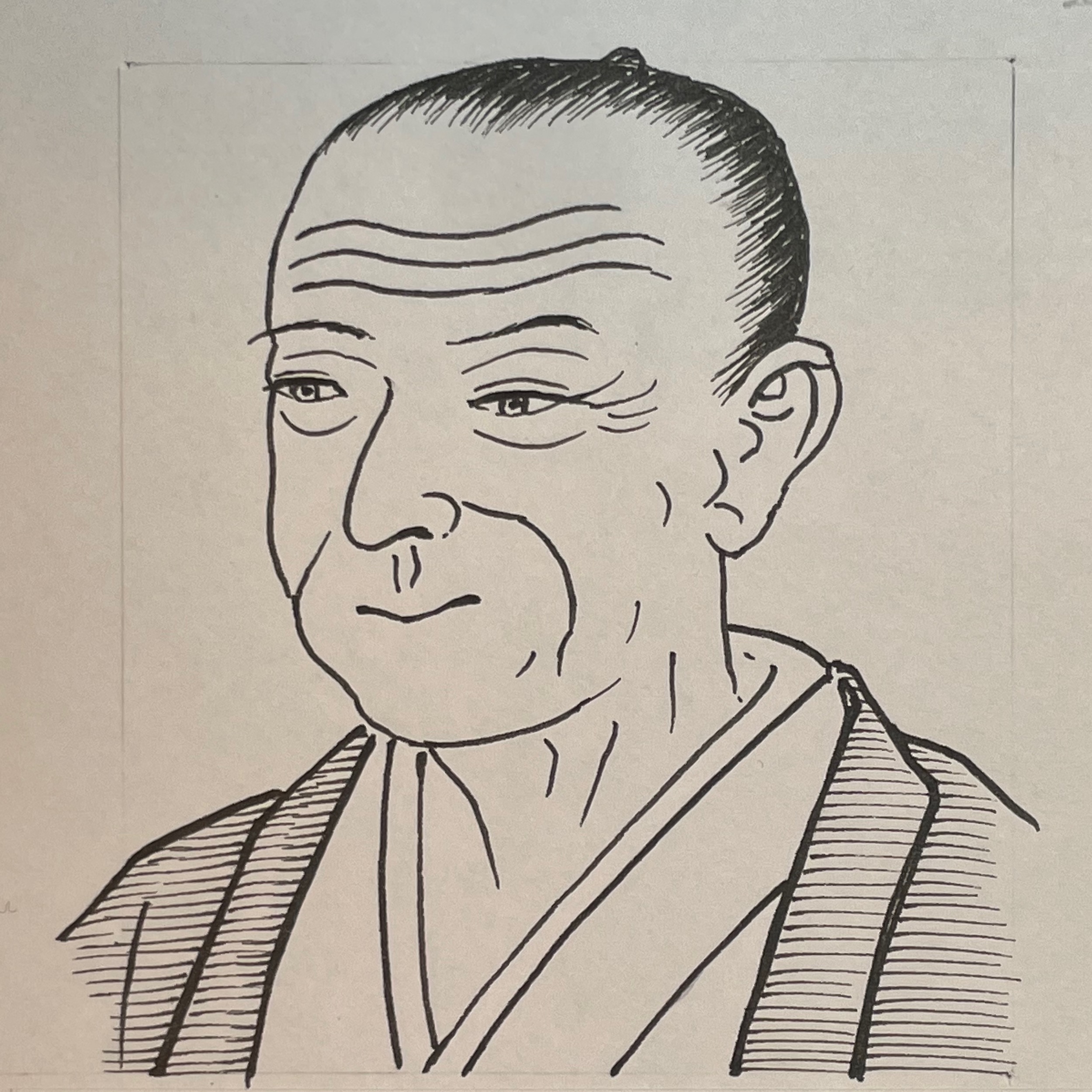

この特集でお届けしている解体新書編の医学者たちだよ↓

ビフォーアフター解体新書編

解体新書のきっかけとなった日本初の人体解剖(1754年)

今回いらすとすてーしょんでは医学の部屋より全6回にわたって、この企画をお届けします

今回はその6回目となる最終回!

ではシューちゃんとこれまでを振り返えります

まず第1回では、日本初の人体解剖を行った山脇東洋さんを取り上げました

【医学の部屋|山脇東洋】ビフォーアフター解体新書編①

解体新書出版へ(1774年)

この人体解剖によって杉田玄白さんや前野良沢さんが感化されて、解体新書の翻訳に取り組むきっかけになったんだったよね

そして主にこのお二人によって、ついに…

この解体新書の登場で一気に蘭学が開花するのですが…

蘭学の開花

その蘭学を学ぶためには蘭(オランダ)語の習得が必要だったんだよね

その蘭語の学び方を示したのが前回の大槻玄沢さんでした

【医学の部屋|大槻玄沢】ビフォーアフター解体新書編④

そして前回はその大槻玄沢さんの門下になった…

宇田川玄随さんの活躍として、内科学の翻訳に成功したことをお伝えさせていただきました

つまり18世紀末には、ヨーロッパの解剖学、外科学、内科学が日本に入ってきていたことを意味している

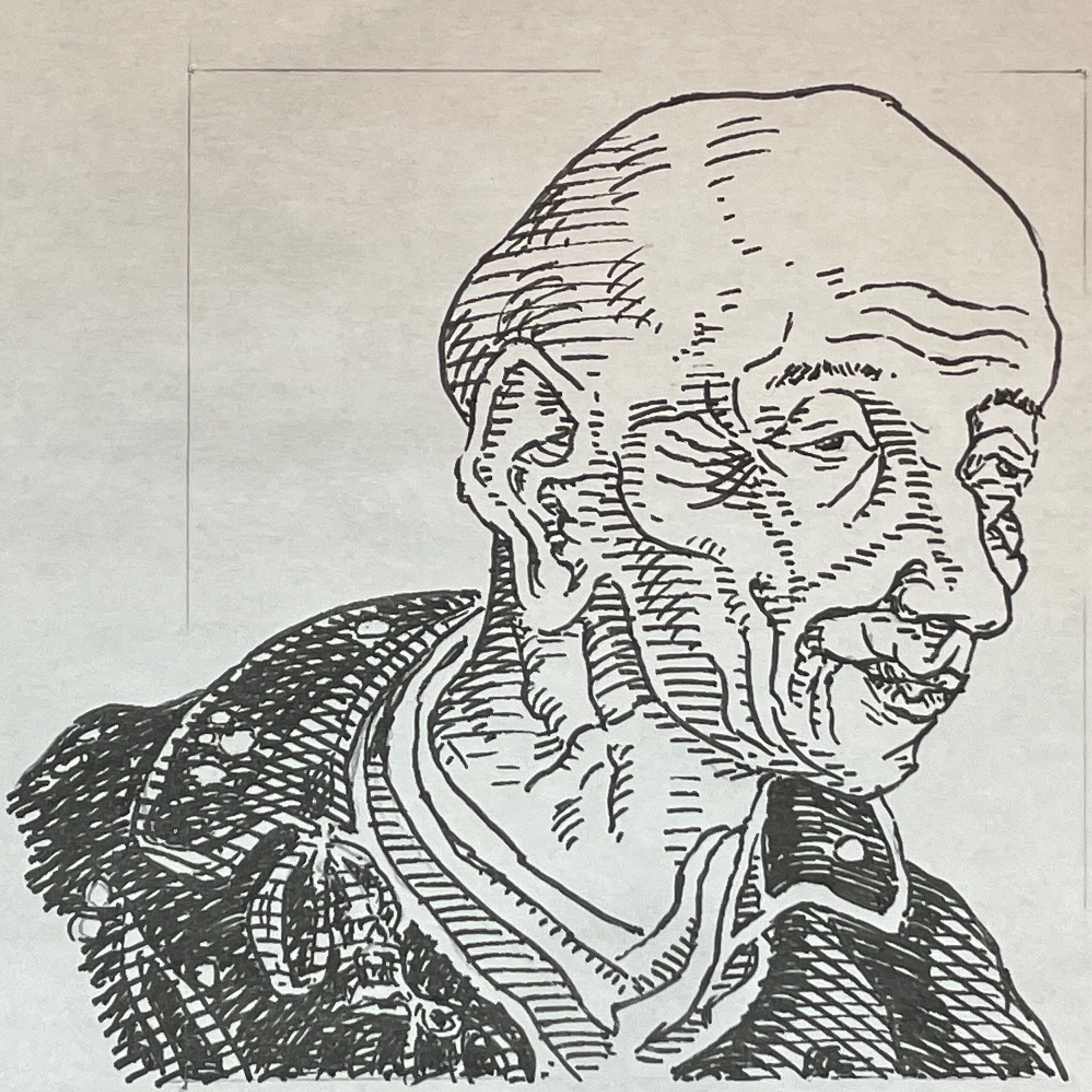

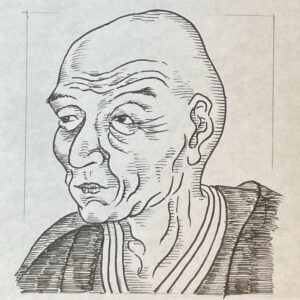

宇田川玄随の養子になった玄真

そして今回は、その宇田川玄随さんの養子となった宇田川玄真さんのご紹介です

宇田川玄真さんは宇田川玄随さんの養子だったんだね

宇田川玄真さんの本名は安岡と言いました

その安岡さんは三重県の生まれで、江戸遊学中に杉田玄白さんや大槻玄沢さん、宇田川玄随さんに蘭学を学びます

特に杉田玄白さんは安岡さんの才能を高く買っていたみたいだね

メキメキとその才能を開花させた安岡さん

そんな折に宇田川玄随さんが亡くなられてしまします

宇田川玄随さんには跡取りがいなかったので宇田川家が滅亡してしまう…

たしか宇田川家は津山藩の侍医をつとめていた名家だったからね…

そこで大槻玄沢さんが機転をきかせて安岡さんを宇田川玄随さんの養子にしたのです

それで宇田川玄真になったんだ!

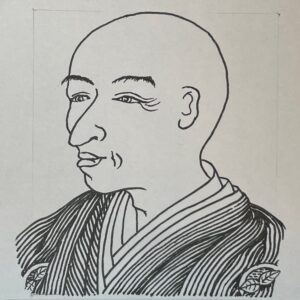

医範提綱(1805)

その後、宇田川玄真さんは新たな西洋解剖学書を読み漁って医範提綱※を著します

※早稲田大学図書館より

そして、この医範提綱は解体新書、重訂解体新書とならび称される日本の解剖学の基礎を築いた解剖学書となったのです

どんな点が優れていたの?

解剖学だけでなく、生理学や病理学にも言及されていて、多くの医療に携わる先生たちはこぞって、この書で学んだと言われています

そして、この医範提綱には続きがありまして…

銅板解剖図(1808)

日本初の銅板解剖図※として52点が1808年に付け加えられたのです

京都大学貴重資料デジタルアーカイブより

確かにとてもわかりやすいし精密って感じだな

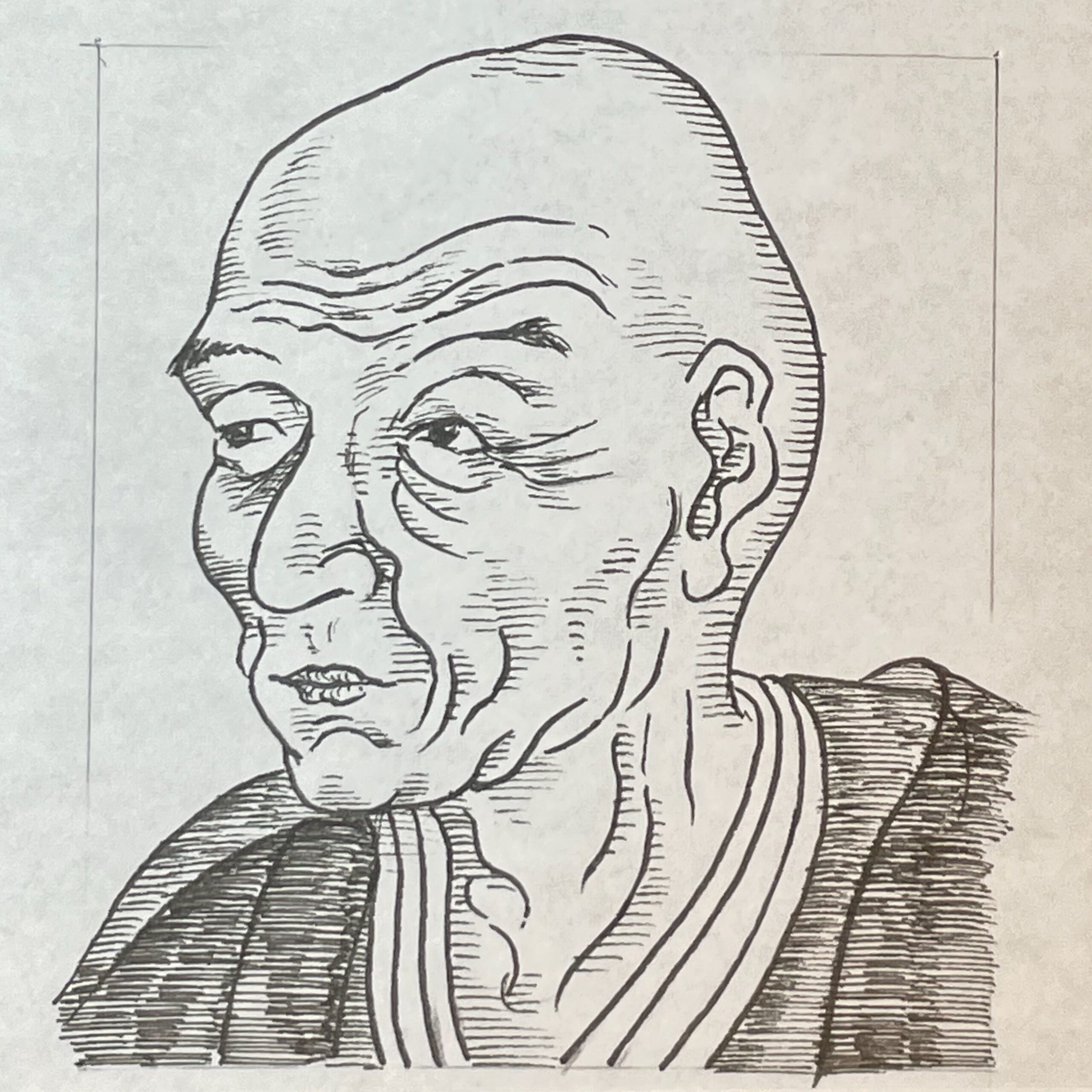

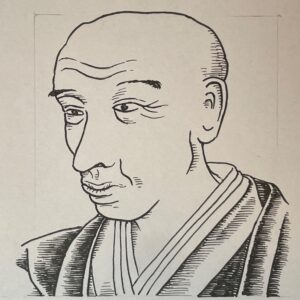

和蘭薬鏡(1820)、遠西医方名物考(1822)

このことで、日本における西洋薬物療法の父って考えてもよさそうだね

この紹介は津山洋学資料館HPで詳しく掲載されていますので、ぜひご参考ください!

そして宇田川榕菴へ

この宇田川玄真さんの功績は、その後養子となった宇田川榕菴(1798-1846)さんに受け継がれます

この宇田川榕菴さんは医学分野だけでなく、日本における植物学や化学の分野の先駆者としても名を馳せているよ

宇田川榕菴さんについても津山洋学資料館HPで詳しく掲載されていますので、ぜひご参考ください!

ビフォーアフター解体新書編⑥まとめ

さて…ここまでをまとめてみましょう

安岡さんは宇田川玄随さんの養子となり宇田川玄真と名乗り、蘭学の分野で活躍されました

その功績は日本の解剖学をさらに進めた医範提綱を著したことだったよね

そこには日本初の銅板解剖図も取り入れられました

それに加えて日本に薬学をもたらしたんだったよね

和蘭薬鏡や遠西医方名物考を宇田川玄真さんが著されたことは、日本の薬学の祖とも考えられますね

ビフォーアフター解体新書編①~⑥のまとめ

さて、今回特集させていただきましたビフォーアフター解体新書編はいかがでしたか?

1744年に登場した解体新書を皮切りに日本の蘭学発展つながったことがよくわかったよ

【医学の部屋|前野良沢】ビフォーアフター解体新書編②

【医学の部屋|杉田玄白】ビフォーアフター解体新書編③

その解体新書の登場には日本初の人体解剖がきっかけだったのですよね

【医学の部屋|山脇東洋】ビフォーアフター解体新書編①

そして解体新書が出版されてから蘭学がより注目される

その牽引をされたのがこの方々でした

【医学の部屋|大槻玄沢】ビフォーアフター解体新書編④

【医学の部屋|宇田川玄随】ビフォーアフター解体新書編⑤

【医学の部屋|宇田川玄真】ビフォーアフター解体新書編⑥

日本の近代学は西洋医学書の翻訳による見聞とそれによる経験からスタートしていたのだね!

そして近代医学の波はこの人の出現でさらに高くなっていきますよ

今度は誰が登場するの?

そのお方とは…シーボルトさんです

確かシーボルトさんは以前に緒方洪庵さんのページで登場しているよね

そうなんです!そして次の特集を企画しました

それは…ビフォーアフター P.F.シーボルト編です

次回もどんな前後史があるのか楽しみだ!

さて、今回は江戸時代の解体新書がもたらしたビフォー&アフターの視点から宇田川玄真を取り上げました

いらすとすてーしょんでは医学の歴史を彩ってきた偉人たちを…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

そして江戸時代の部屋もご用意して皆様のお越しをお待ちしております

江戸時代の部屋 Edo Period

今回のビフォーアフター解体新書編⑥の制作には「江戸時代医学史の研究(1978)」吉川弘文館発行、「医学の歴史(1964)」中公尾新書発行を参考図書として用いております

医学・新着偉人(It's New)はこちらから

【医学の部屋|ヘルモント】17世紀に活躍した世界の医学者⑨

【医学の部屋|シュタール】18世紀に活躍した世界の医学者Ⅺ

【医学の部屋|ラーズィー】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑥

【医学の部屋|ショーリアック】16世紀以前に活躍した世界の医学者⑤

医学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|横井 弘】昭和時代編.230New!!

【文学の部屋|水木かおる】昭和時代編.229

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします