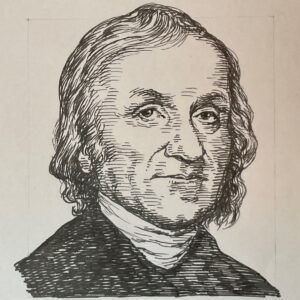

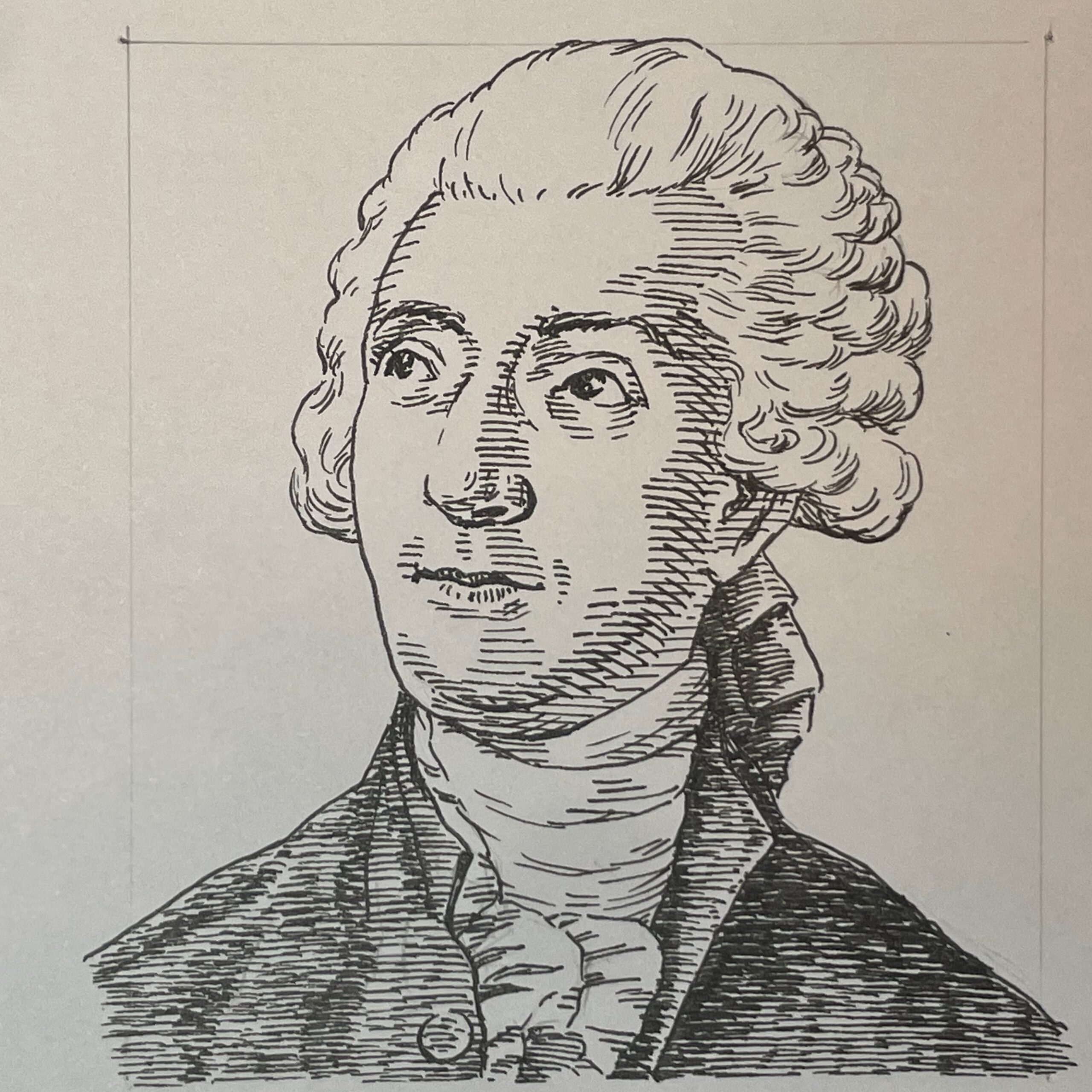

アントワーヌ・ラヴォアジエ

Antoine Lavoisier(1743-1794)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページでは ラヴォアジエ 18世紀に

活躍した世界の化学者⑥をお楽しみください

ラヴォアジエ

イラストポートレート Syusuke Galleryより

フランス出身 1743-1794

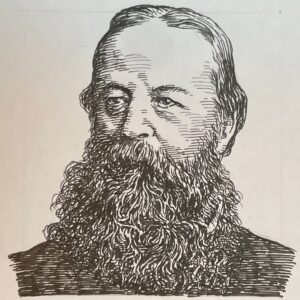

シュタールがまとめ上げたフロギストン説から

プリーストリーやシェーレの発見した気体を

Oxygen(酸素)として命名し脱却させた

これによりアリストテレスの四元素説

そしてパラケルススの三元素説などの

古典化学から近代化学へと導いた

このことは精密な燃焼実験から得られた知見により

化学反応の前後で質量(物質量)が変わらないことが示された

後にこの原理は質量保存の法則(ラヴォアジエの法則)として

知られるようになった

18世紀の化学

いらすとすてーしょんでは化学の部屋より18世紀に活躍した世界の化学者と題してイラストポートレートをお届けします

(参考)18世紀に活躍した世界の化学者たち

(参考)19世紀に活躍した世界の化学者たち

19世紀に活躍した世界の化学者は↓みてね

さて今回はラヴォアジエをお届けします

Oxygen(酸素)を命名

ラヴォアジエはどんな化学者だったの?

ラヴォアジエはOxygen(酸素)を命名した化学者でした

確か酸素を発見したのは…プリーストリーやシェーレだったよね?

【化学の部屋|プリーストリー】18世紀に活躍した世界の化学者①

【化学の部屋|シェーレ】18世紀に活躍した世界の化学者②

シューちゃん!その通りです

その方々が発見した気体(ガス)にOxygen(酸素)と1779年に命名したのが、今回のラヴォアジエでした

そうか、Oxygenとつけたのがラヴォアジエだったんだね

Oxygenの由来については酸を生む物質ということ誤解があったそうで、ギリシャ語のOxys(酸)とGenen(生む)をかけわせてOxygenとなったそうです

日本では宇田川榕菴が酸素と命名

ちなみに、日本では酸素と呼ばれていますが、この日本語名の命名者はこのお方でした

【医学の部屋|宇田川榕菴】ビフォーアフターP.F.シーボルト編⑦

そんな歴史があったのだなぁ

質量保存の法則を見出す

このOxygenの命名に至るにはラヴォアジエの精密な燃焼実験から導き出されているのですよ

燃焼実験??

この燃焼実験から、燃焼前と後で質量(物質量)が変わらないことを発見したことが始まりでした

それって、理科の授業で習ったあの…

日本では質量保存の法則と呼ばれていますよ

※フランスではラヴォアジエの法則と呼ばれることの方が一般的のようです

ラヴォアジエは、質量保存の法則を考え方を示して、そしてプリーストリーやシェーレの発見した気体(ガス)に酸素と名付けたのだね

ここまでをまとめてみましょう

時は紀元前のアリストテレスが示した四元素説、そしてパラケルススの三元素説などを経て、シュタールが確立したフロギストン説が誤りであったことを、ラヴォアジエが酸素を命名したことで終止符が打たれたことになります

【医学の部屋|パラケルスス】16世紀以前に活躍した世界の医学者①

【医学の部屋|シュタール】18世紀に活躍した世界の医学者Ⅺ

酸素にまつわるこんなことがあったとはね…

さて、18世紀に活躍した世界の化学者④ベリマンは如何でしたか?

いらすとすてーしょんでは化学の歴史を彩ってきた偉人たちを…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

18世紀に活躍した世界の化学者たち

化学・新着偉人(It's New)はこちらから

【化学の部屋|池田菊苗】日本の化学者 明治時代編.1

【化学の部屋|テオレル】20世紀に活躍した世界の化学者XXX

【化学の部屋|アレニウス】20世紀に活躍した世界の化学者XXⅨ

【化学の部屋|ジグモンディ】20世紀に活躍した世界の化学者XXⅧ

化学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

化学の部屋 Chemist

化学の部屋Chemistへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナーh

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216New!!

【文学の部屋|高橋掬太郎】昭和時代編.215

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします