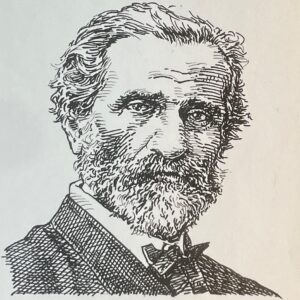

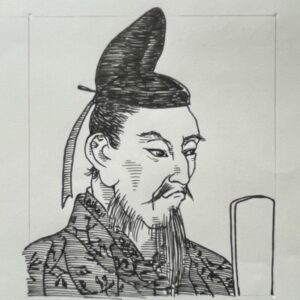

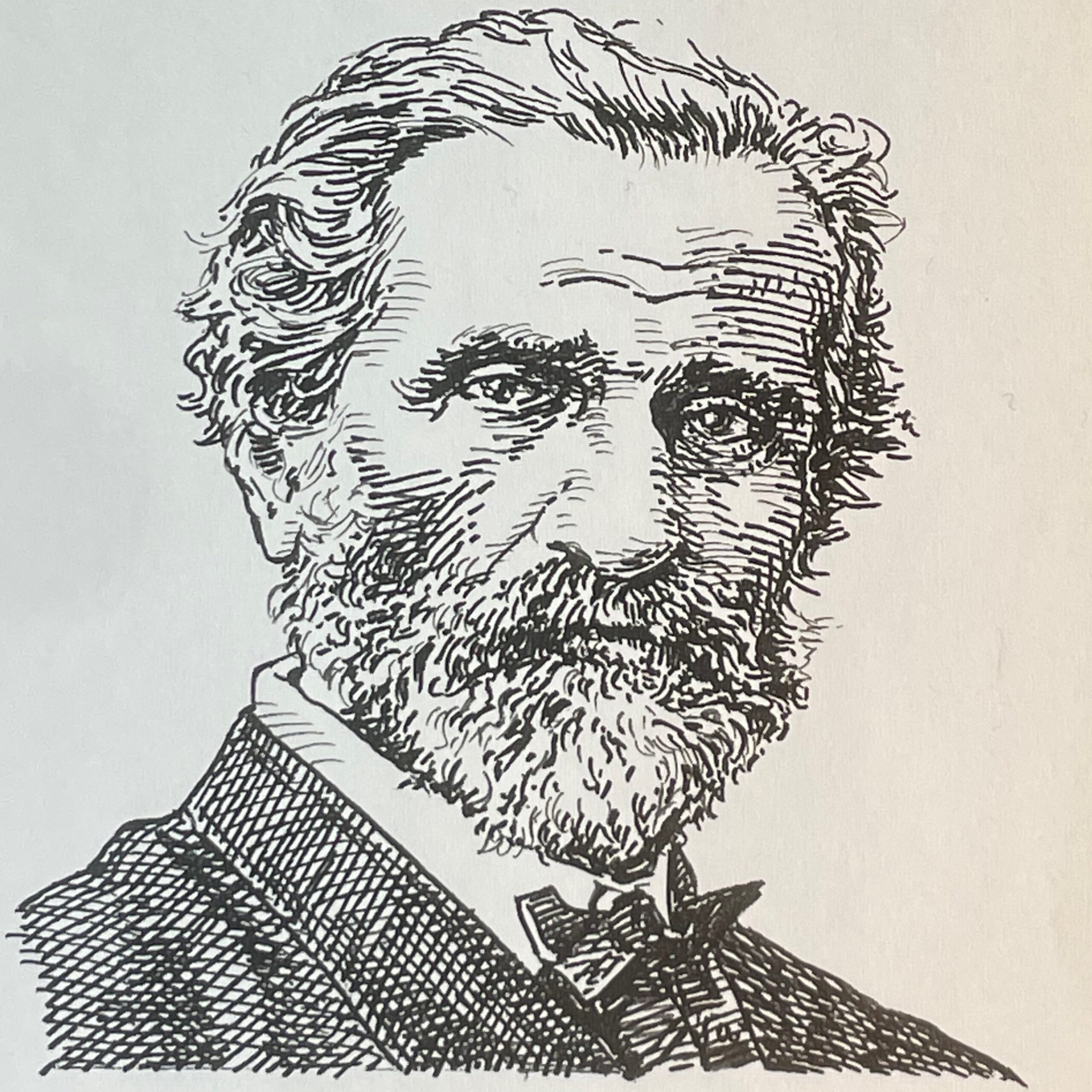

ジュゼッペ・ヴェルディ

Giuseppe Verdi

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【音楽家の部屋|ヴェルディ】19c.伊オペラ作曲家⑤をお楽しみください

※ヴェルディ作品Rigoletto(1851)以降をとりあげました

- 1. ヴェルディイラストポートレート(Syusuke Galleryより )

- 2. 19世紀イタリアオペラ作曲家⑤

- 2.1. これまでの振り返り

- 2.2. 全6回の5回目はヴェルディの中後期にフォーカス

- 2.3. ヴェルディの中期作品

- 2.3.1. ヴェルディ作 Rigoletto(1851)

- 2.3.2. ヴェルディ作 Il trovatore(1853)

- 2.3.3. ヴェルディ作 La traviata(1853)

- 2.4. ヴェルディ後期作品

- 2.4.1. ヴェルディ作 Don Carlo(1867)

- 2.4.2. ヴェルディ作 Falstaff(1893)

- 2.5. ドン・カルロ作品の意義

- 2.6. ヴェルディ最後のオペラ作品ファルスタッフ

- 2.7. マンゾーニに捧げるレクイエム

- 2.7.1. ヴェルディ作 Falstaff(1893)

- 2.8. 次回はプッチーニ

- 2.9. 次回はプッチーニ

- 3. 音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

- 4. 音楽家の部屋へようこそ

- 5. いらすとすてーしょん検索コーナー

ヴェルディイラストポートレート(Syusuke Galleryより )

イタリア出身 1813-1901

ロッシーニやドニゼッティ、ベッリーニに影響を受け

その後イタリア統一運動(Risorgimento)と連動した音楽活動で

イタリアのみならず19世紀を代表する作曲家となる

ヴェルディ作品は初・中・後期に分類することができ、

それぞれNabuccoやMacbeth

Trilogia popolare、Don CarloやFalstaffなどが

代表作品とされる

教会音楽としてレクイエムを1874年に詩人マンゾーニに捧げた

この特集でお届けしている作曲家はこちら↓

19世紀イタリアオペラの作曲家

- ジョアキーノ・ロッシーニ

- 1792-1868

- ガエターノ・ドニゼッティ

- 1797-1848

- ヴィンチェンツォ・ベッリーニ

- 1801-1835

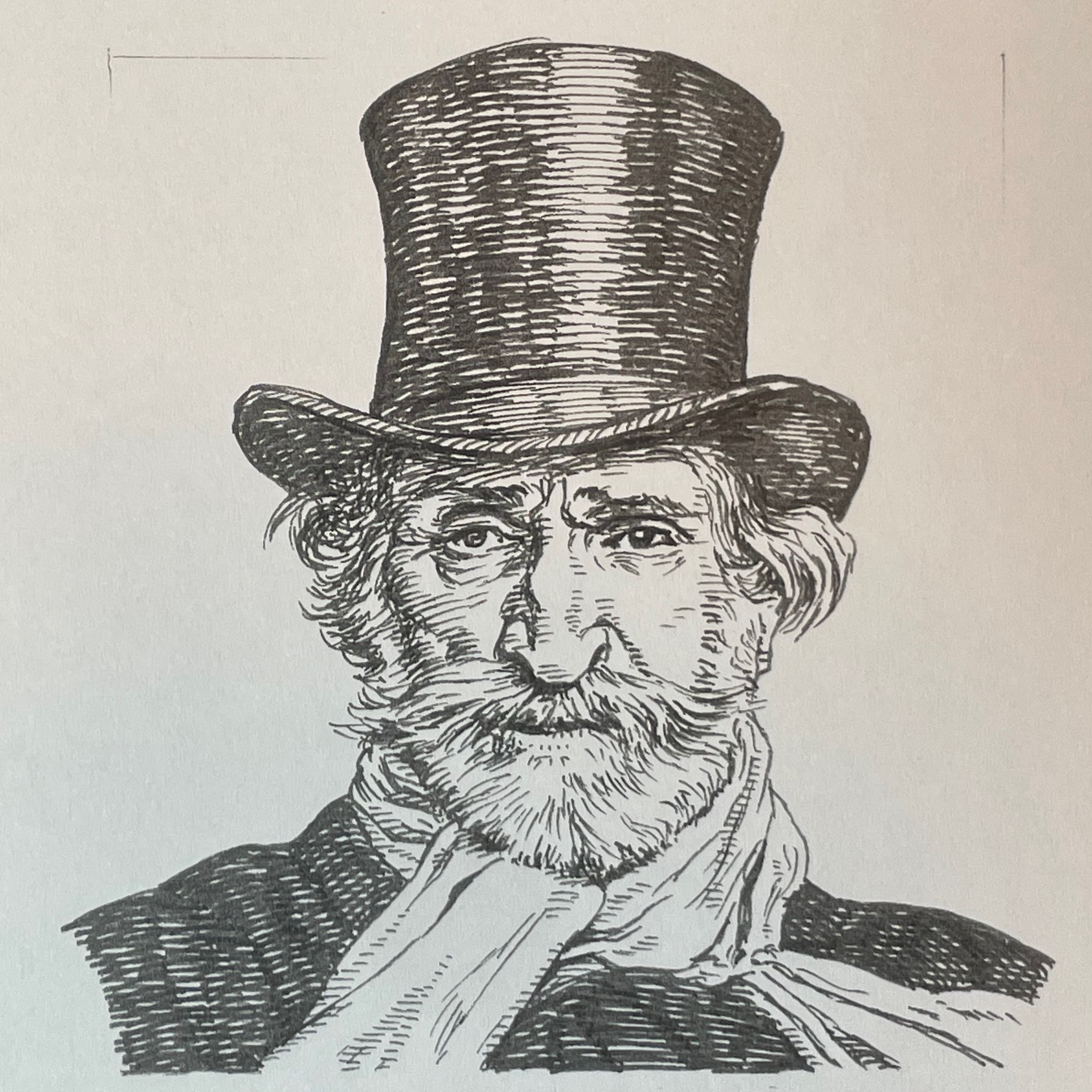

- ジュゼッペ・ヴェルディ Ⅰ初期

- 1813-1901

- ジュゼッペ・ヴェルディ Ⅱ中後期

- 1813-1901

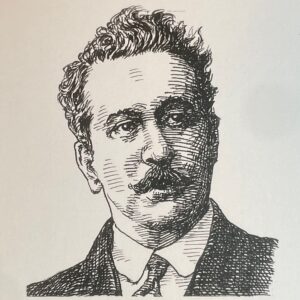

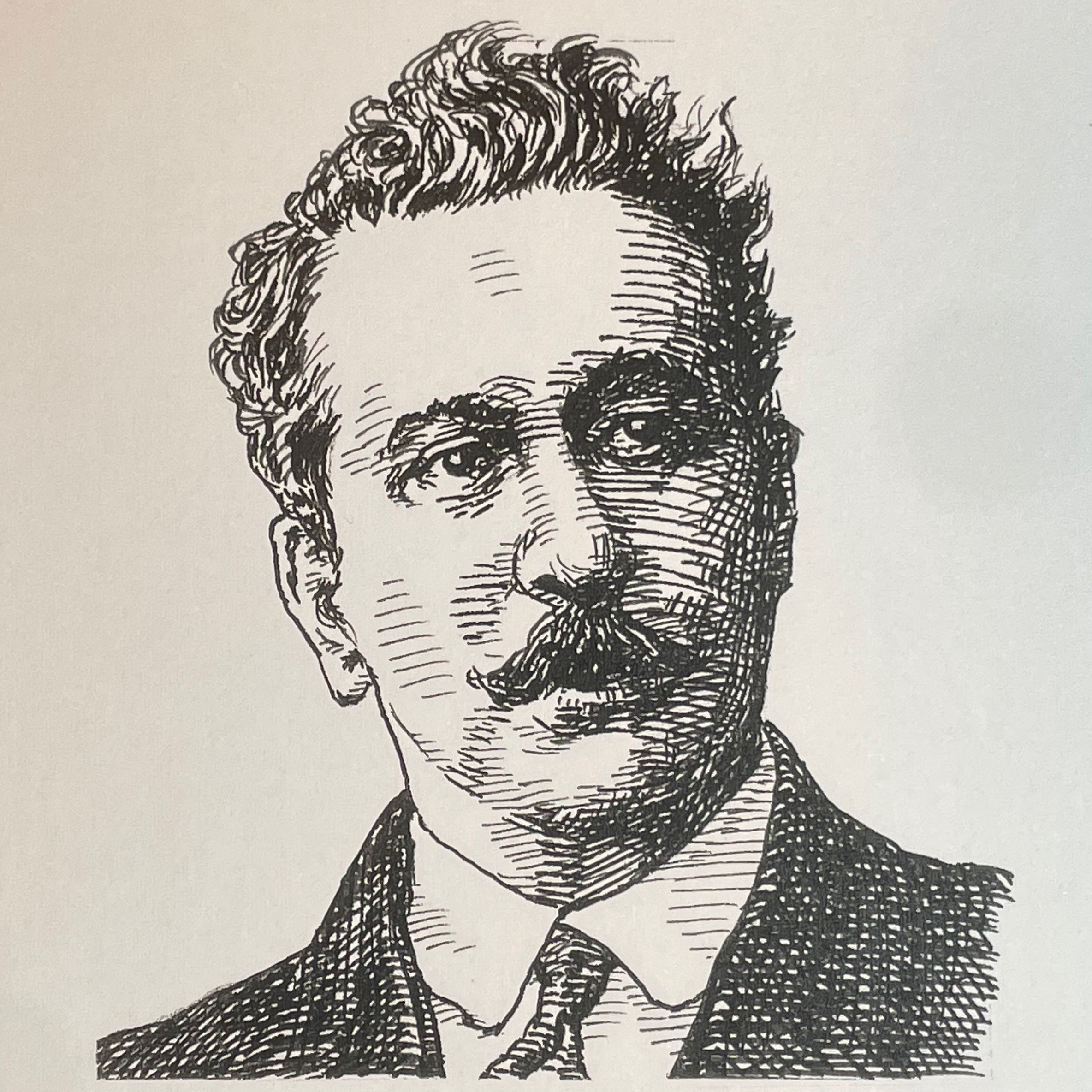

- ジャコモ・プッチーニ

- 1858-1924

19世紀イタリアオペラ作曲家⑤

19世紀イタリアオペラ作曲家は第5回目

これまでの振り返り

では、ここまでの振り返りをシューちゃん、お願いします

前回はヴェルディさんの1847年ごろまでの前期の活躍を追ったよ

【音楽の部屋|ヴェルディ】19c.伊オペラ作曲家④

グランド・オペラの初作品となる"エルサレム"(1847)までご紹介しました

ちなみに19c.イタリアオペラの第1回目はロッシーニさん

【音楽の部屋|ロッシーニ】19c.伊オペラ作曲家①

全6回の5回目はヴェルディの中後期にフォーカス

そして今回はヴェルディさんの続きとしてRigoletto(リゴレット)、Il trovatore(トロヴァトーレ)、 La traviata(椿姫)からスタートしよう

ヴェルディさんの代表的なこの3部作はよく「Trilogia popolare」と呼ばれますよね

ヴェルディの中期作品

ではRigoletto(リゴレット)、Il trovatore(トロヴァトーレ)、 La traviata(椿姫)を順番にみてみよう

まずはこのリゴレットについて、館長の感想は?

愛娘ジルダの父リゴレットの複雑な心情が見事に表現されていると感じます

その表現方法は、歌い手の表現力に加えて、見事にオーケストラとの相乗効果で舞台への没入感を一層高めていると思います

リゴレットの娘への愛情と悲劇的な運命に飲み込まれるって感じ?

そうですね!親子の運命に吸い込まれる感情移入はありますよね

次はトロヴァトーレ!

先ほどのリゴレット続けて、トロヴァトーレについての館長の感想は?

トロヴァトーレも圧倒的なアリアや合唱が印象的ですよね!

確かに、登場人物たちの複雑な愛憎劇が歌い手によって舞台に引き込まれる作品だね

この作品はスペインを舞台にジプシー親子の伯爵への復讐劇、その愛と憎しみの物語に没入するような音の効果が絶妙です

三部作のトリは椿姫!

今度はシューちゃんに、この作品の感想を伺いましょう

前作に負けじと劣らないというか、舞台に吸い込まれるような構成、そして豊かなアリアで、さすがヴェルディ作品って感じ

でもね…

実はこの作品が初演された1853年、ヴェルディさんは「大失敗だ」と叫んだって言われている

観客は拍手喝采の大満足だったみたいですが…

その失敗とヴェルディさんが感じた原因はどうも主役のヴィオレッタ役をつとめたFanny Salvini-Donatelliさん(1815-1891)に対してだったみたい

彼女の歌声は観客を魅了して興行収入も多くあったみたいですけどね

ヴェルディさんはそのドナテッリさんが自分のイメージしたヴィオレッタ役を演じていないと思ったらしいんだ

どういうことですか?

これまでの作曲家は歌い手に合わせて曲を当てることが普通だった

たとえばロッシーニさんは歌い手に一番あう作曲をアレンジして提供していた

と、いうことはヴェルディさんは…

自身が作曲した音楽に歌手が合わせるべきだと主張したってことかな

なんとなく、それが普通のような感じがしますけど…

それがヴェルディさん以前は、例えばロッシーニさんまではそうでないことが多かったみたい

つまり作曲家が歌い手を引き立たせるのではなく、歌い手が作曲家の意図を汲み取ることを求めたということですか?

それがヴェルディさんの目指していたことなんだろう

ヴェルディさんはいままで以上に作曲家という職業のランクを最高レベルまで押し上げた作曲家と言えるかもね

そして現在も多く上演されるヴェルディ作品

そのヴェルディさんの作品中心のオリジナリティの想いが今でも伝わるこからこそ、現在も各地で支持されていると感じました

ヴェルディ後期作品

そして後期の作品として、いらすとすてーしょんがピックアップした2作品をみてね

ドン・カルロ作品の意義

ドン・カルロは当初フランス語で書かれたオペラ

1867年のグランド・オペラ作品ですよね

このフランスで成功したドン・カルロは同年に母国語イタリアに書き換えられても大成功

オペラの歴史を辿ると、これはすごいことだと気が付きました

イタリアで生まれたオペラ、そしてそのイタリア発祥のオペラはフランスでは独自の発展を遂げます

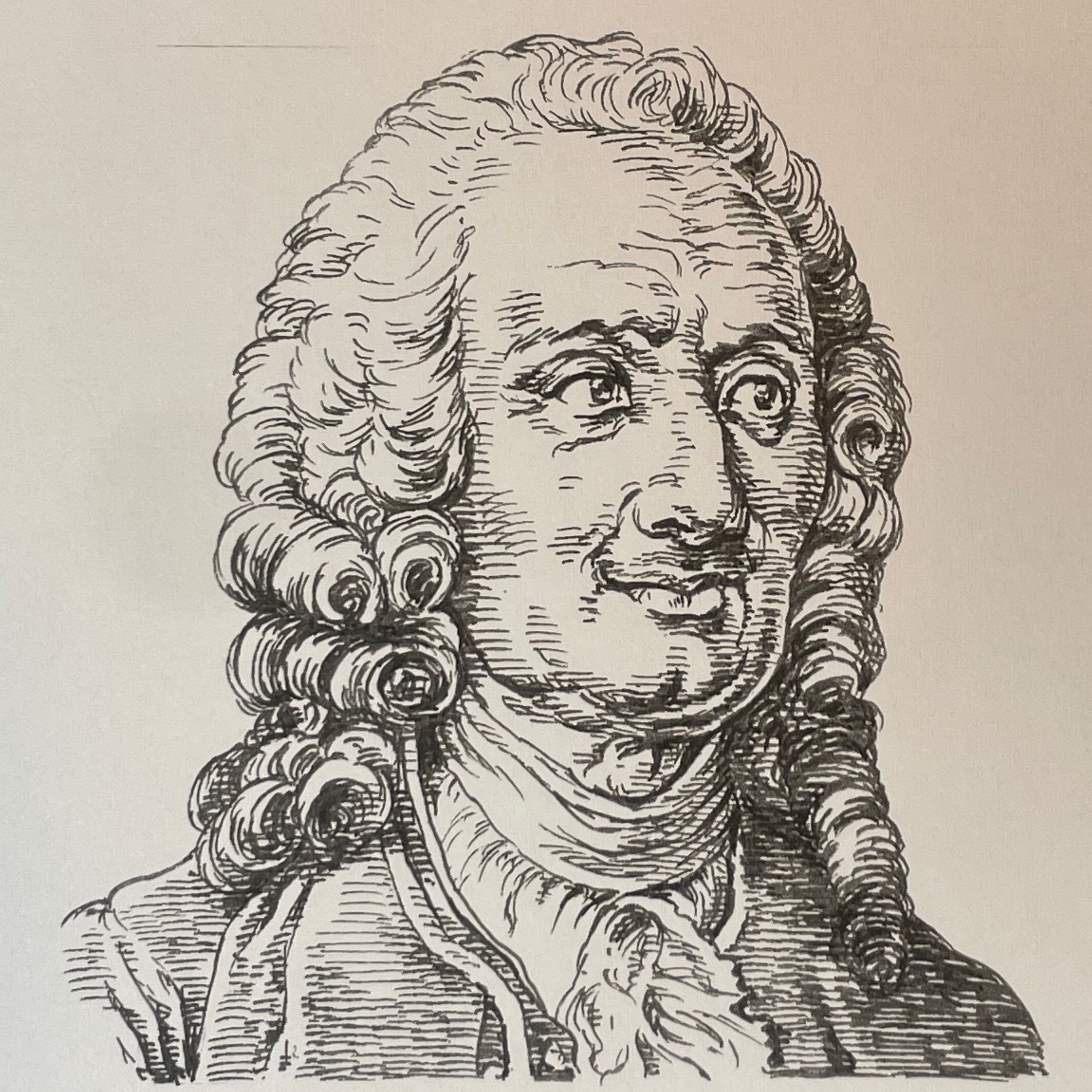

そんなフランスでは、両国のオペラ文化を題材に論争も巻き起こったこともあったよね

18世紀中頃のブフォン論争です

【音楽の部屋|ラモー】フランスオペラを愛した作曲家

でも、ヴェルディさんのドン・カルロのころは、そんな文化の違いを感じさせない

国が変わっても成功を収めるようになっていたんだ

もちろん、ロッシーニさんやドニゼッティさんの作品も例外ではなかったけど…

言わば、ドン・カルロはタイムラグなしに1853年にヨーロッパ各地上演されていますものね

そういった意味ではヴェルディさんのオペラは国の垣根を無くしたオペラとも言えるかも

それってさ

ヴェルディさんの後期の作品がなせる業なのかもね

"作品のための作品"の傾向がさらに強くなって

作品を理解しようとする観る側のレベルも上がったってことでしょうか

そう考えると"作品のための作品"っていうフレーズはヴェルディさんの後期作品にぴったりと感じるね

ヴェルディ最後のオペラ作品ファルスタッフ

そしてヴェルディさんの最後のオペラ作品となった…ファルスタッフ

生涯でヴェルディさんは26のオペラ作品を手がけている

そしてファルスタッフは、シェイクスピア作品を題材とした3作品目※

※Macbeth、Otello、そしてFalstaff

80歳を前にこの作品を手がけているということは…

最後のオペラ作品になるとヴェルディさんに予感があったのかもしれません

ヴェルディさんはこのずっと以前に作曲家としての引退を考えていたんだって

ロッシーニさんも人気絶頂期に惜しまれて引退していましたらかね

シェイクスピア作品としてマクベスが初演されたのが1847年

ヴェルディさんはきっと、それ以降もシェイクスピア作品に惹かれていたんだと思う

そして引退を決意していたところ…オテロの話が浮上

引退を撤回して、シェイクスピア作品2作品目となったオテロを1887年に初演させました

つまり、ファルスタッフの前の作品もシェイクスピア作品なんだよね

そして最後と意を込めて晩年にこの作品を選んだのですね

ファルスタッフは喜劇作品

ヴェルディさん自身は喜劇作品で成功したことはない

最初の喜劇作品は自身2作品目の1840年ですから、実に50年以上喜劇作品とは距離を置いていたとも考えられます

そんなヴェルディさんは喜劇作品に挑戦したかったのかもしれませんね

そこで大好きなシェイクスピア作品で喜劇作品に挑んだってことなのかもね

そんな背景を感じながらファルスタッフを鑑賞すると、また新たな世界が待っているようです

ヴェルディさんのオペラ作品の歴史はそれぞれストーリーがはっきりしていて面白いよね

さすが19世紀の巨匠と感じます

さて、話はそろそろ幕を閉じたいけど…

そのヴェルディさんはオペラ作品以外にももちろん作品を残しているんだ

その中でこの教会音楽はとても印象的だよね

マンゾーニに捧げるレクイエム

このレクイエムですね

では、ヴェルディさんが1874年に詩人マンゾーニさん(1785-1873)に捧げたレクイエムをお聞きください

ヴェルディさんはマンゾーニさんの文才を愛していたんだ

そしてその生き方にもね

それは崇拝するレベルだったんだって

そのマンゾーニさんのためにこのレクイエムを贈ったのですね

館長!今回は触れていなかったけど、次回機会があったらヴェルディさんとマンゾーニさんについて企画してみたら?

本当ですね!ぜひ企画に入れたいと思います

シューちゃん、今回も解説ありがとうございました

今回は19世紀イタリア・オペラを最高レベルに引き上げたとされるジュゼッペ・ヴェルディさんをお届けさせていただきました

次回はプッチーニ

そうだ!この情報を伝えるのを忘れてた…

毎年ヴェルディさんのお誕生月の前後に出身地パルマを主として開催されるFestival Verdiがあるよね!

一度はいってみたいなぁ

例えば、パルマ王立歌劇場は9月下旬から約1ヶ月ヴェルディ一色っていう感じですからね!

詳しくはパルマ王立歌劇場公式HP をご参考に

次回はプッチーニ

では最終回となるこの続きは2024年3月14日公開予定のプッチーニ・19c.伊オペラ作曲家⑥で会おう

【音楽の部屋|プッチーニ】19c.伊オペラ作曲家⑥

いよいよ次回は19c.イタリアオペラ作曲家特集の最終回を迎えます

ぜひ最終回もお立ち寄りください

さて前回に引き続きジュゼッペ・ヴェルディを19世紀のイタリアオペラの視点から取り上げさせていただきました

いらすとすてーしょんでは西洋音楽を彩ってきた音楽家を…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

【音楽の部屋|山口淑子(李香蘭)】ブギウギ放送記念⑤

【音楽の部屋|高峰秀子】ブギウギ放送記念④

【映画監督の部屋|黒澤 明】ブギウギ放送記念③

【経営者の部屋|吉本せい】ブギウギ放送記念②

音楽家の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

音楽家の部屋 Musicologist

音楽家の部屋Musicologistへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|藤原長良】平安時代編.2New!!

【政治の部屋|坂上田村麻呂】平安時代編.1

2026年2月17日から、政治の部屋より古墳時代からの政治家をお届けしています↓

2026年2月16日まで、文学の部屋より飛鳥~昭和時代に活躍した文学者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします