ジャン-フィリップ・ラモー Jean-Philippe Rameau

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【音楽家の部屋|ラモー】

フランスオペラを愛した作曲家をお楽しみください

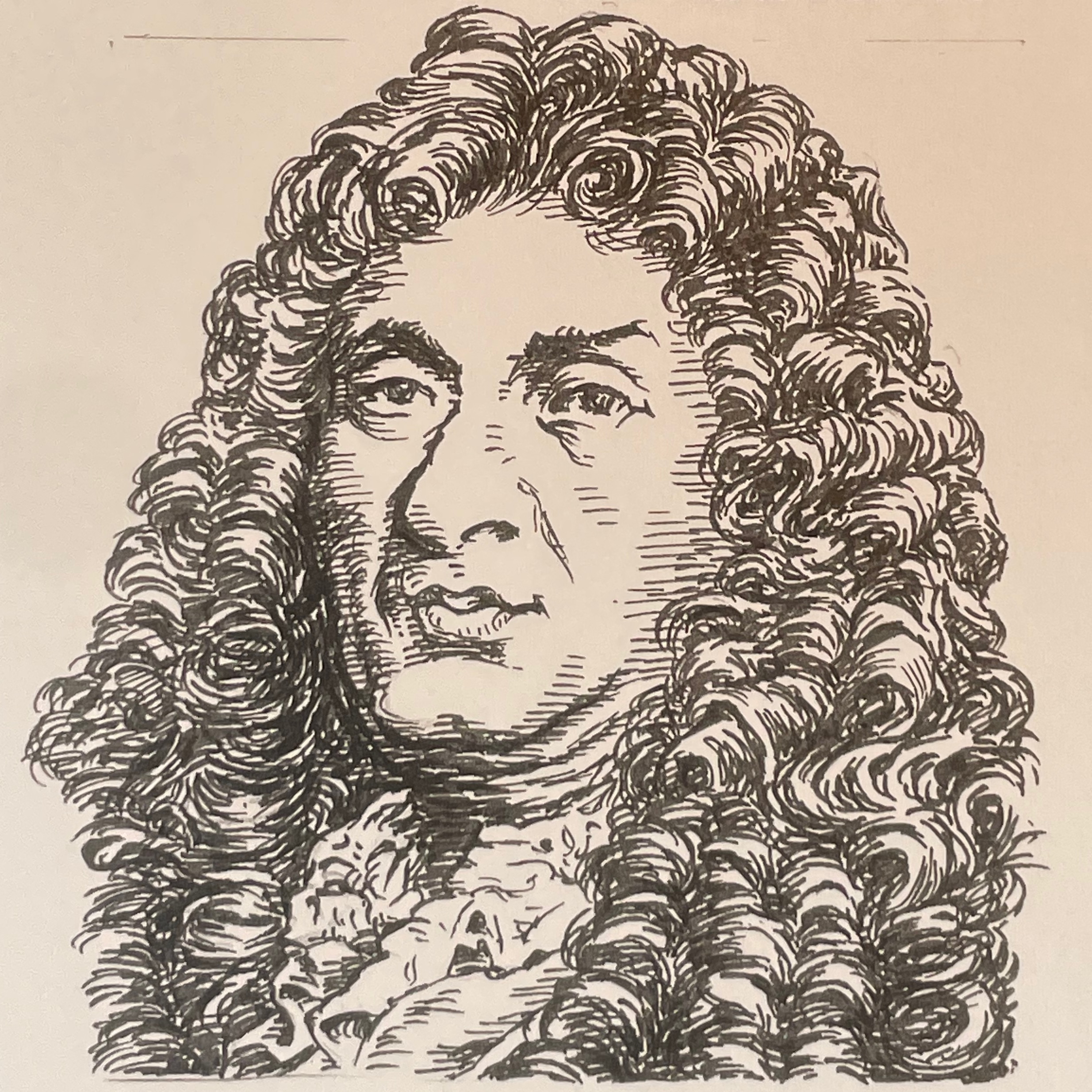

- 1. ラモー イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

- 2. ラモーって

- 2.1. 悲劇的オペラ

- 2.2. ジャン=フィリップ・ラモー作Hippolyte et Aricie

- 2.3. オペラ・バレエ

- 2.4. ジャン=フィリップ・ラモー作Les Indes galantes

- 2.5. 宗教音楽

- 2.6. ジャン=フィリップ・ラモー作Grand Motet

- 2.7. クラヴサン音楽

- 2.8. ジャン=フィリップ・ラモー作Suite in G Major, RCT 6: No. 14 Les Sauvages

- 2.9. 理論家として

- 2.10. ジャン-バティスト・リュリ登場

- 2.11. ブフォン論争

- 3. ブフォン論争

- 4. 音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

- 5. 音楽家の部屋へようこそ

- 6. いらすとすてーしょん検索コーナー

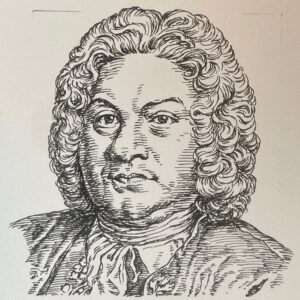

ラモー イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

フランス出身 1683-1764

フランス古典主義音楽の第3世代に位置付けられる

オペラ、バレエの分野で特筆した作曲活躍を行った

1722年に著した

「Traité de l'harmonie réduite à ses principes Naturels」は音楽を

科学的にアプローチし音楽理論の発展に当時寄与した論文となる

フランス歌劇を守る正統主義側に立ち

イタリア音楽擁護の百科全書派と対立したブフォン論争の

中心人物

ラモーって

今回はラモーさんのイラストポートレートをお届けしました

ではラモーさんの作曲活動をその作品をみてみたいと思います

ではここからはシューちゃんがご案内します

悲劇的オペラ

まずはHippolyte et Aricie

これはラモーさんの最初のオペラで1733年の作品でしたよね

ジャン=フィリップ・ラモー作Hippolyte et Aricie

この作品を皮切りに悲劇的オペラで成功を収めるんだ

その作曲スタイルは感情豊かな旋律、効果的な和声…いずれも当時としてはかなり独創的だった

独創的すぎて批判も多かったとお聞きしています

でも徐々に人気が高まっていくんだよね

オペラ・バレエ

そして1735年Les Indes galantesをオペラ・バレエを主体として発表

イタリアで生まれたオペラとバレエがフランスで融合してエンターテインメントとして認められたってところですか

ジャン=フィリップ・ラモー作Les Indes galantes

宗教音楽

ラモーさんは宗教音楽の分野でも作品を残しているよ

Grand Motetはその代表作品と思います

ジャン=フィリップ・ラモー作Grand Motet

クラヴサン音楽

そしてラモーさんはクラヴサンのための作曲も手がけていた

ラモーさんはクラヴサン奏者でもあり、クラヴサンを愛していたのでしょうね

ジャン=フィリップ・ラモー作Suite in G Major, RCT 6: No. 14 Les Sauvages

理論家として

そしてラモーさんといえばさぁ

音楽理論家でしたよね

その通り!

Traité de l'harmonie

和声(ハーモニー)について書かれた論文ですよね

ちなみにこちらから Traité de l'harmonieを読むことができます

ラモーさんはマルチな作曲家だったなぁ

そのラモーさんはフランス古典主義音楽の第3世代と言われているんだ

フランス古典主義音楽というカテゴリーもあるのですか

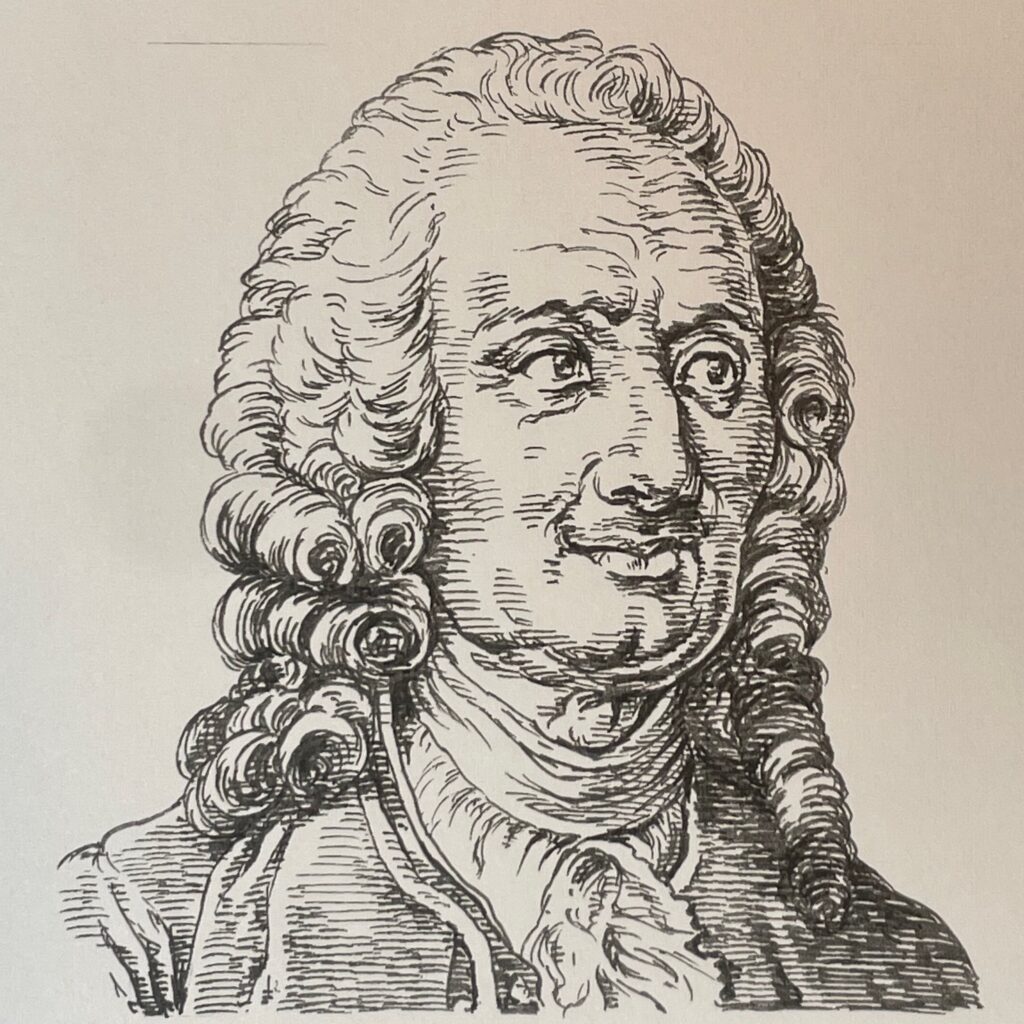

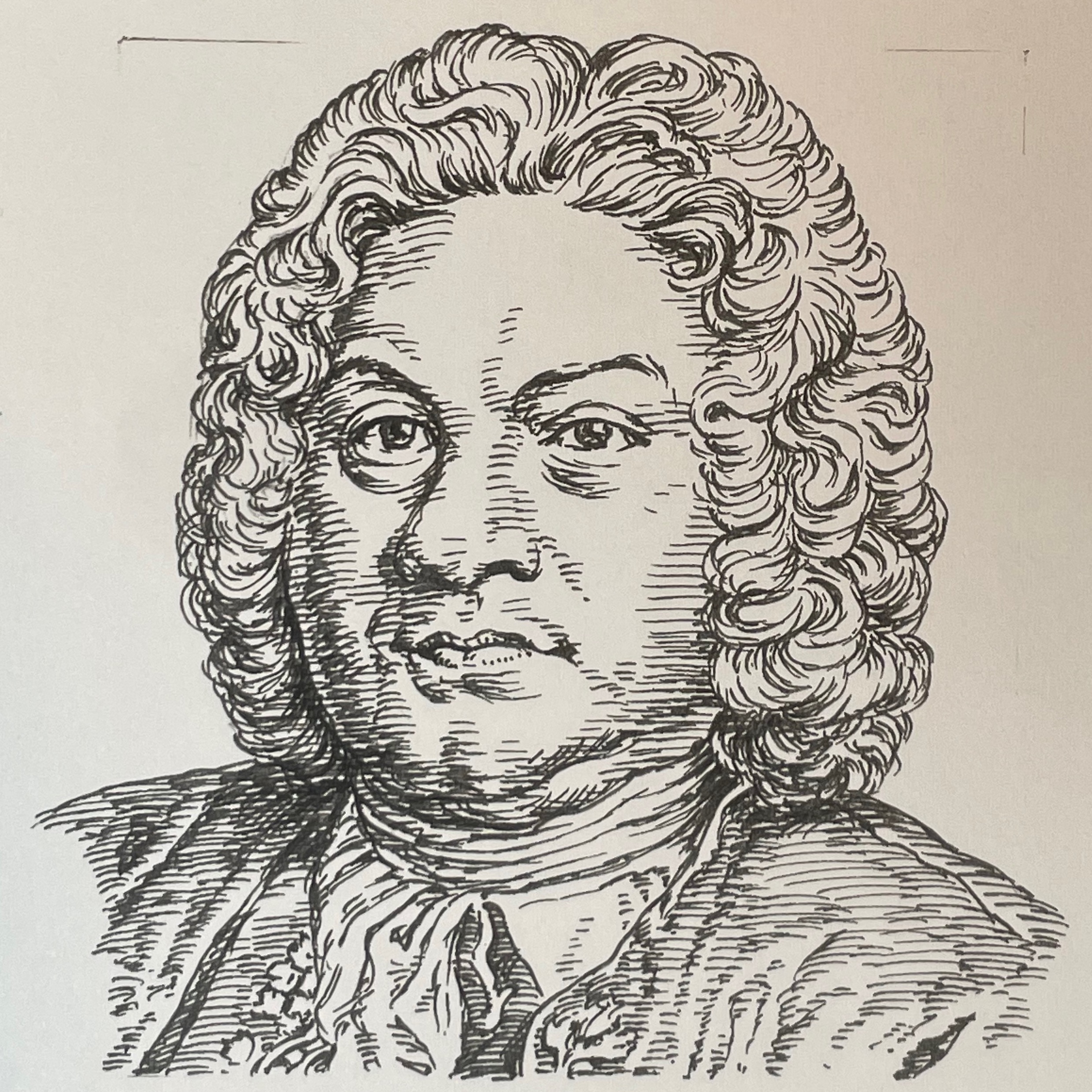

ジャン-バティスト・リュリ登場

そういう切り口で考えたらなんだろうけどさ

そのフランス古典主義音楽の第1世代の代表は…

フランス古典主義音楽の第1世代はわたし

【音楽の部屋|リュリ】フランスオペラ界で頂点をつかんだ作曲家

イタリア出身ながらフランスオペラの頂点にたった作曲家です

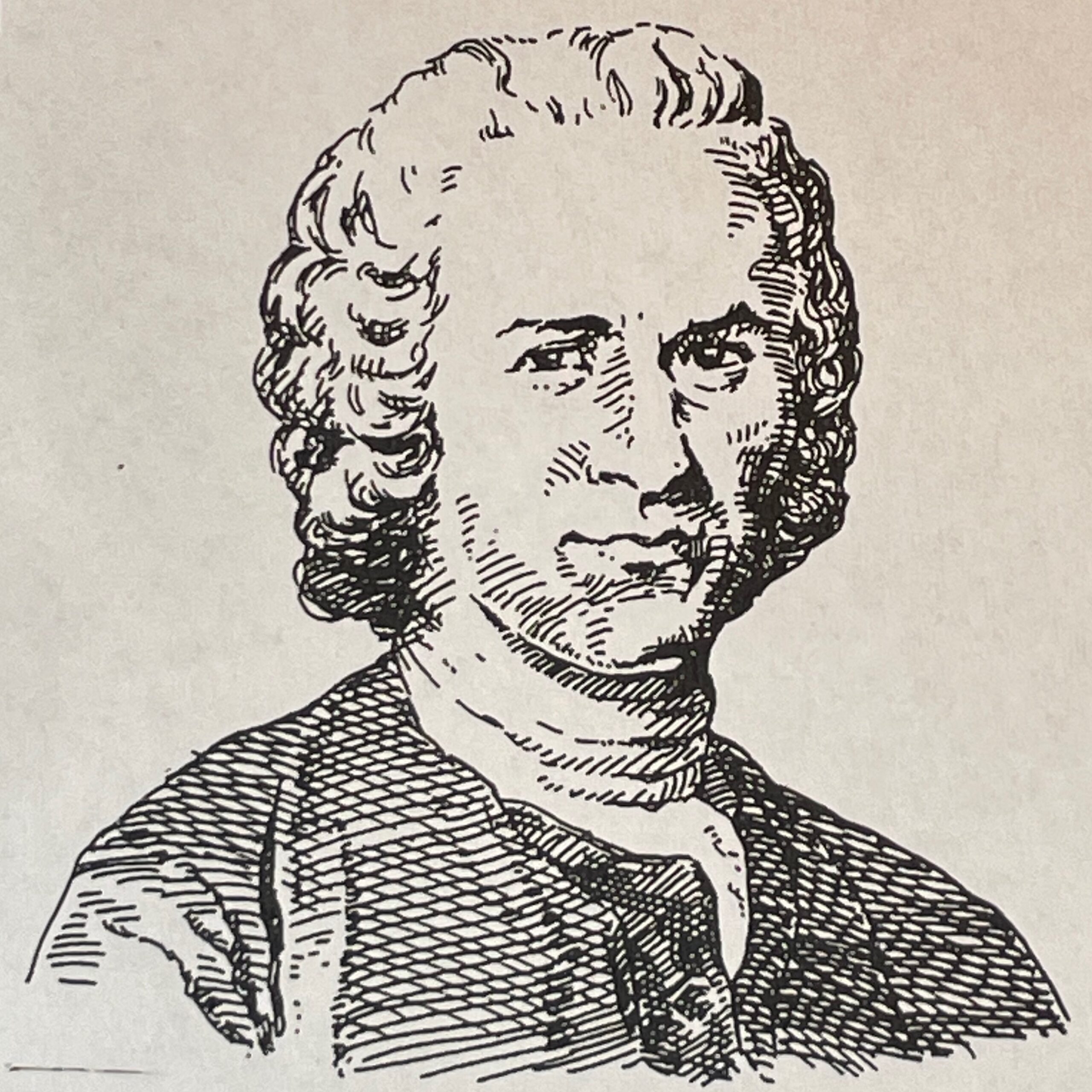

そのフランス古典主義音楽の第2世代の代表は…

フランス古典主義音楽の第2世代はわたし

【音楽の部屋|クープラン】クラヴサンの頂点を極めた作曲家

クラヴサン楽派で最も活躍した作曲家です

そしてフランス古典主義音楽の第3世代代表はラモーさんとなり、3つの時代に分けることができるって感じだね

ブフォン論争

そしてラモーさんで忘れてはならないのが…

ブフォン論争だ

ここもシューちゃん、お願いします

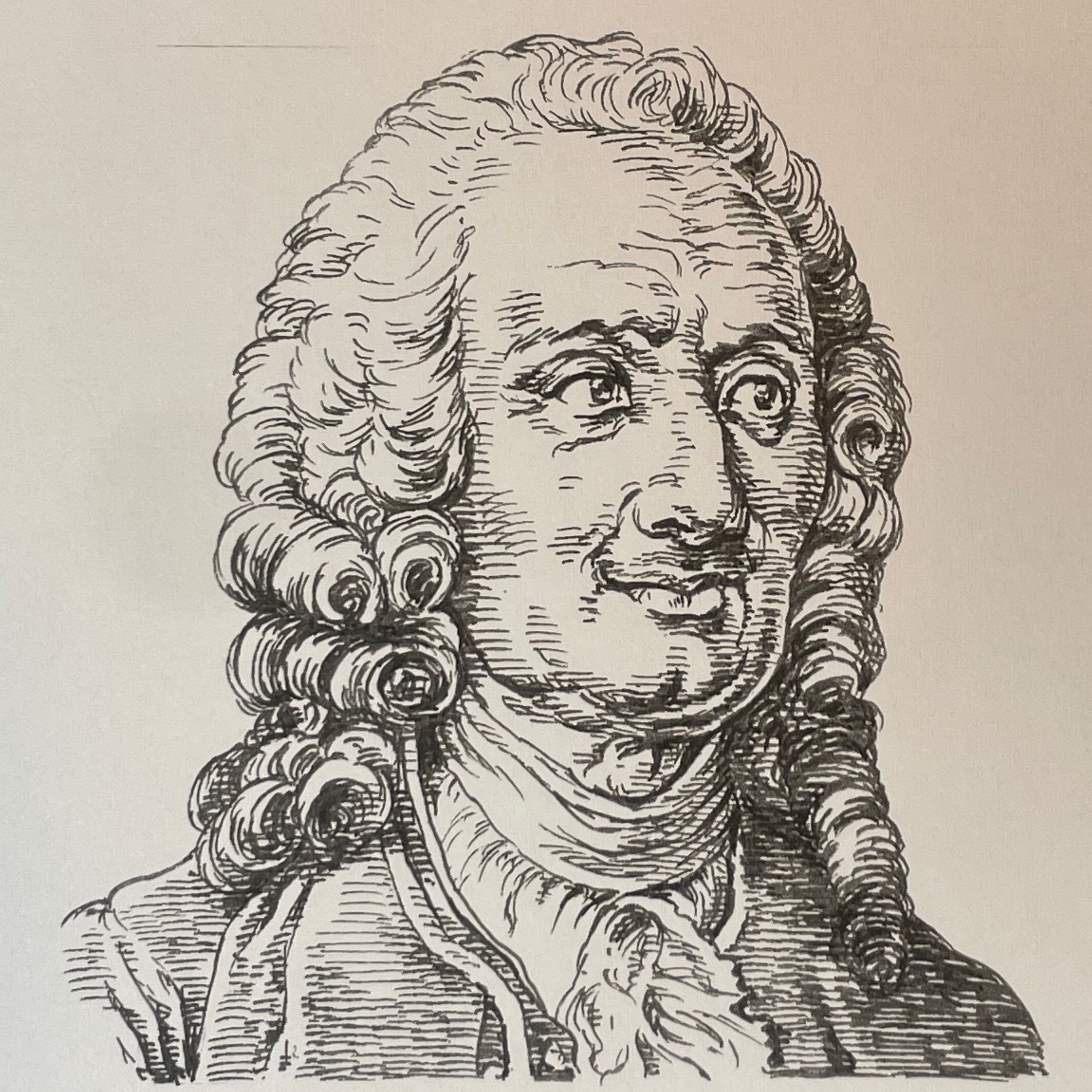

ブフォン論争を一言でいうとフランス歌劇を守る正統主義側に立ったラモーさんと、イタリア音楽擁護の百科全書派側に立ったルソーとの文化的論争

わたしがルソーです(2024年2月14日公開予定です)

【音楽の部屋|ルソー】イタリア派で参戦したブフォン論争

ではどんな論争だったのか…いらすとすてーしょん風に綴るよ

- ラモーの立場

- わたしは伝統的なフランス音楽の擁護者であって、イタリア歌劇を受け入れてはだめ、だからこそフランスの歌劇の伝統的な価値を推進しよう

- ルソーの立場

- わたしはイタリア歌劇は情熱的な表現が素晴らしいから、フランスにその感情豊かで生き生きとしたイタリア歌劇を推進するべきだ

- 論争の拡大

- ラモーとルソーの主張は激しく対立して、その論争は国内中の文化や芸術、文学などあらゆる分野にまで広がった

- 論争の拡大

- まさに国内を二分する論争で伝統と革新、古典主義と新しい文化芸術が燃えたぎっていた

- 結果

- オペラ・コミックという新しいフランスオペラが誕生することになった

ブフォン論争後、ラモーさんは悲劇的オペラとして1737年の作品「Castor et Pollux」を、オペラ・コミックとして1754年にリニューアルし再スタートとなったんだ

ブフォン論争

ではブフォン論争をまとめてみるよ

イタリアの影響

1752年、イタリアのオペラ・ブッファ※劇団がパリで公演を行い、これが音楽論争の発端となりました。その中でも上演されたペルゴレージ作曲の「La serva padrona(奥様女中)」は特に物議を醸しました。当時、パリの音楽界はリュリ以来の宮廷音楽である悲歌劇が中心であり、ジャン-フィリップ・ラモーが当時の最高位でした。

※オペラ・ブッファ:軽妙で喜劇的な内容のオペラを指しています

ルソーとグリムの主張

音楽評論家であるジャン-ジャック・ルソーやドゥニ・ディドロ(フランス出身 1713-1784)、およびディドロの友人であったフリードリヒ・メルヒオール、フォン・グリム(ドイツ出身 1723-1807)によって、イタリア音楽の軽やかな旋律を賞賛し、フランスの音楽においてもそのような要素が必要だと主張したことが始まりです。ルソーはフランス音楽に関する手紙※(1753)で、音楽の性格を決定するのは和声ではなく旋律であると唱えて、その旋律は言語の抑揚にもとづいていると説明しました。つまりフランス語は抑揚が乏しいため、フランス語の音楽はやめるべきだと断定しました。

※フランス音楽に関する手紙(立教大学デジタルライブラリ)

結末と文学的影響

この論争はブフォン論争と呼ばれ文壇をも巻き込み、フランス国内を二分する大論争となりました。その結果、この論争がきっかけとなり、荘重な悲歌劇に代わってオペラ・コミックが主流になりました。ラモー派、ルター派の両派の主張は、その後のクリストフ・ヴィリバルト・グルック(ドイツ出身 114-1787)の作品において歩み寄りが模索されて5作目の作品であった1779年のフランス語で書かれた作品「Iphigénie en Tauride」で見事成功を収めました。ブフォン論争は、音楽の方向性や国内の文化的な議論に大きな影響を与え、時代の文学や芸術に進化をもたらしました。

グルック作 Iphigénie en Tauride

いかがでしたか?

今回はジャン-フィリップ・ラモーを取り上げさせていただきました

いらすとすてーしょんでは西洋音楽を彩ってきた音楽家を…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

【音楽の部屋|山口淑子(李香蘭)】ブギウギ放送記念⑤

【音楽の部屋|高峰秀子】ブギウギ放送記念④

【映画監督の部屋|黒澤 明】ブギウギ放送記念③

【経営者の部屋|吉本せい】ブギウギ放送記念②

音楽家の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

音楽家の部屋 Musicologist

音楽家の部屋Musicologistへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|清水みのる】昭和時代編.217New!!

【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします