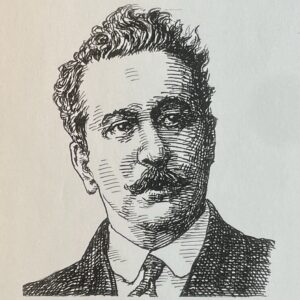

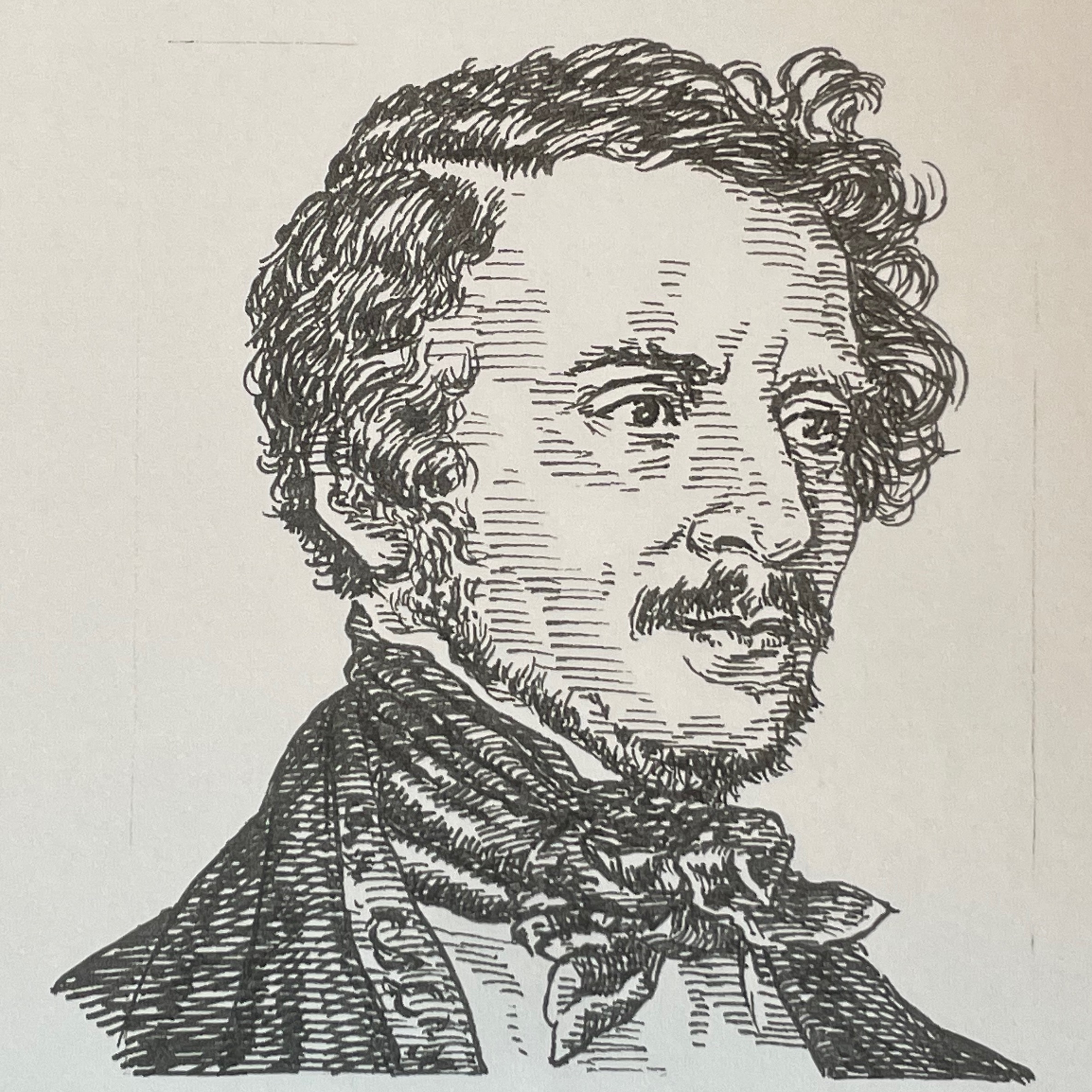

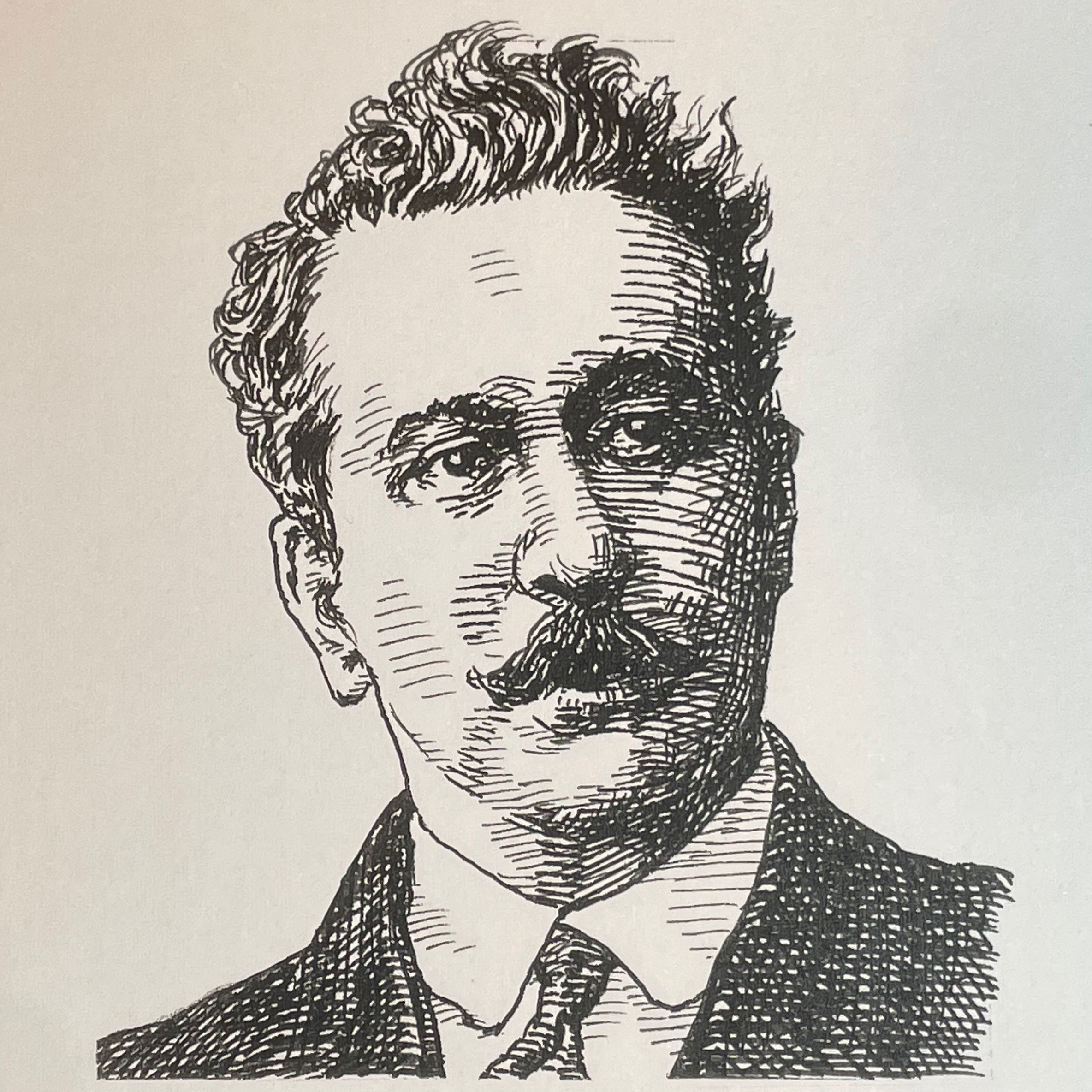

ジョアキーノ・ロッシーニ Gioachino Rossini

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【音楽の部屋|ジョアキーノ・

ロッシーニ】作曲家と美食家どっちが有名?

をお楽しみください

※2024年3月9日公開【音楽の部屋|ロッシーニ】19c.伊オペラ作曲家① もございます

アタランテ・ミリオロッティイラストポートレート(Syusuke Galleryより )

イタリア出身 1792-1868

作曲の特徴は同じフレーズを徐々に音量を増やしながら

繰り返すことで聴衆を魅了する

また彼の名を世界に今もなお響かせているのは美食家としての一面

特にフォアグラやトリュフを組み合わせた料理は

ロッシーニ風として今も食卓を彩っている

19c.伊オペラ作曲家を2024年3月9日より特集として順次公開します

ぜひお立ち寄りください!

お待ちしていますよ!2024年3月9日公開

【音楽の部屋|ロッシーニ】19c.伊オペラ作曲家①

19世紀イタリアオペラの作曲家

- ジョアキーノ・ロッシーニ 2024年3月9日公開

- 1792-1868

- ガエターノ・ドニゼッティ2024年3月10日公開

- 1797-1848

- ヴィンチェンツォ・ベッリーニ2024年3月11日公開

- 1801-1835

- ジュゼッペ・ヴェルディⅠ初期2024年3月12日公開

- 1813-1901

- ジュゼッペ・ヴェルディ Ⅱ中後期2024年3月13日公開

- 1813-1901

- ジャコモ・プッチーニ2024年3月14日公開

- 1858-1924

Le Tournedos Rossini

わたしの名がついたフランスステーキ料理

それがまさに"Le tournedos Rossini"

日本語で表記すると…

"ル・トゥルヌド・ロッシーニ"

牛フィレ肉、フォアグラ、トリュフ、そしてバターソテーのトースト、そしてソースはマデラソース

これらが一つでも欠けてはいけません

欠けると…ル・トゥルヌド・

ロッシーニ風となりますからね

牛フィレ肉、フォアグラ、トリュフ、バターソテーのトースト、そしてソースはマデラソースを使ったフランス伝統のステーキ料理

作曲家であり美食家のGioachino Rossiniにちなんで名付けられている

ほら…トリュフのスライスが見当たらない

そしてバターソテートーストはどこ?

ということで、この写真は"ル・

トゥルヌド・ロッシーニ風"ですね

音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

【音楽の部屋|山口淑子(李香蘭)】ブギウギ放送記念⑤

【音楽の部屋|高峰秀子】ブギウギ放送記念④

【映画監督の部屋|黒澤 明】ブギウギ放送記念③

【経営者の部屋|吉本せい】ブギウギ放送記念②

音楽家の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

音楽家の部屋 Musicologist

音楽家の部屋Musicologistへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|秦 河勝】飛鳥時代編.1New!!

【政治の部屋|武内宿禰】古墳時代編.2

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします