長野県出身 From Nagano

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして長野県出身の偉人たち を

お楽しみください

長野県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

長野県出身・新着偉人(It's New)

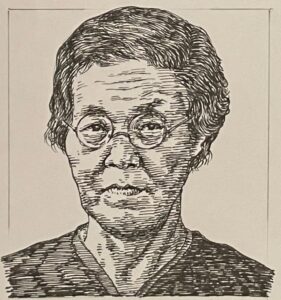

【文学の部屋|平林たい子】昭和時代編.160

2025-11-24

【文学の部屋|土屋隆夫】昭和時代編.121

2025-10-09

【文学の部屋|日夏耿之介】昭和時代編.89

2025-09-07

【文学の部屋|河竹繁俊】昭和時代編.85

2025-09-02

【文学の部屋|窪田空穂】明治時代編.40

2025-08-22

【文学の部屋|新田次郎】昭和時代編.68

2025-08-04

【文学の部屋|臼井吉見】昭和時代編.51

2025-07-18

【文学の部屋|島木赤彦】大正時代編.13

2025-05-02

【文学の部屋|木下尚江】明治時代編.10

2025-03-21

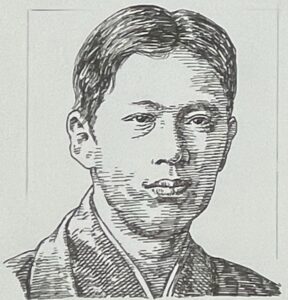

【文学の部屋|小林一茶】江戸時代編.20

2025-02-28

【文学の部屋|大島蓼太】江戸時代編.10

2025-02-17

【経営者の部屋|小尾俊人】昭和時代編.37

2025-01-06

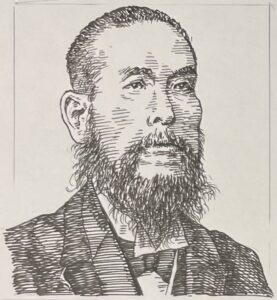

【経営者の部屋|五島慶太】大正時代編.8

2024-11-07

【経営者の部屋|小山松寿】明治時代編.58

2024-10-28

【経営者の部屋|藤原銀次郎】明治時代編.53

2024-10-23

【江戸文学|俳諧の連歌】「大島蓼太」門人の数は数千人!?

2023-04-04

【文学の部屋|竹内 好】弱いものイジメと戦う文学者

2023-01-18

【民族学の部屋|岡 正雄】日本民族の祖は5つからなる!?

2023-01-15

【江戸文学|俳諧の連歌】「小林一茶」親しみある作品はなんと2万句

2022-12-20

【医学の部屋|竹内茂代】東京女子医科大学1期生は初の女性衆議院議員

2022-11-19

【植物学者の部屋|河野齢蔵】高山植物研究の第一人者は校長先生!?

2022-10-07

【画家の部屋|菱田春草】反戦のオモイは「寡婦と孤児」

2022-05-15

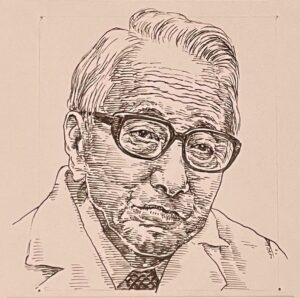

【医学の部屋|丸山千里】30年経った丸山ワクチンはいま

2022-04-25

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209New!!

2026-01-22

【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49

2026-01-21

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします

jpeg/3373805679.jpeg)

jpeg-300x294.jpeg)