兵庫県出身 From Hyogo

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして兵庫県出身の偉人たち を

お楽しみください

兵庫県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

兵庫県出身・新着偉人(It's New)

【文学の部屋|阿久 悠】昭和時代編.207

2026-01-18

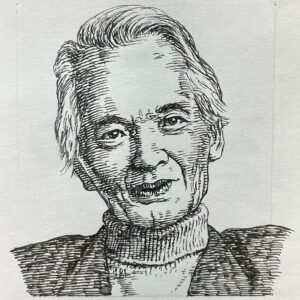

【文学の部屋|花森安治】昭和時代編.196

2026-01-07

【文学の部屋|平山蘆江】昭和時代編.195

2026-01-06

【文学の部屋|石原慎太郎】昭和時代編.186

2025-12-21

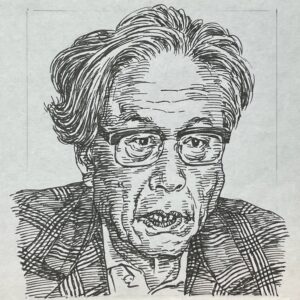

【文学の部屋|多木浩二】昭和時代編.143

2025-10-31

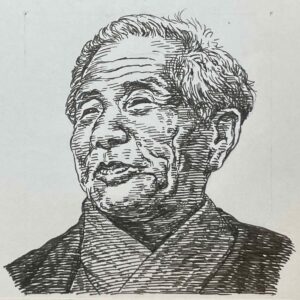

【文学の部屋|淀川長治】昭和時代編.112

2025-09-30

【文学の部屋|野間 宏】昭和時代編.74

2025-08-10

【文学の部屋|椎名麟三】昭和時代編.63

2025-07-30

【文学の部屋|三木露風】大正時代編.29

2025-05-19

【文学の部屋|柳田國男】明治時代編.20

2025-03-31

【経営者の部屋|下中弥三郎】大正時代編.14

2024-12-25

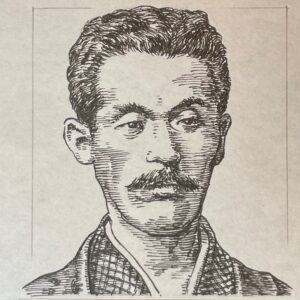

【経営者の部屋|ジョセフ・ヒコ】江戸時代編.21

2024-12-18

【経営者の部屋|太田垣士郎】昭和時代編.12

2024-11-24

【経営者の部屋|永井幸太郎】昭和時代編.6

2024-11-18

【経営者の部屋|鹿島守之助】昭和時代編.3

2024-11-15

【経営者の部屋|中部幾次郎】明治時代編.47

2024-10-17

【経営者の部屋|横河民輔】明治時代編.37

2024-10-07

【経営者の部屋|白洲退蔵】明治時代編.16

2024-09-16

【経営者の部屋|高田屋嘉兵衛】江戸時代編.11

2024-08-20

【経営者の部屋|吉本せい】ブギウギ放送記念②

2024-03-28

【画家の部屋|長沢蘆雪】応挙師匠の真逆を貫く奇才

2023-09-26

【画家の部屋|吉山明兆】日本における自画像の祖?

2023-09-19

【ジャーナリストの部屋|平山蘆江】大衆文芸の開拓者

2023-04-25

【音楽の部屋|高田浩吉】歌う銀幕俳優

2023-03-29

【文学の部屋|吉川幸次郎】杜甫研究のスペシャリスト

2023-01-19

【民族学の部屋|赤松啓介】在野に骨を埋めた学者

2023-01-17

【儒学・京学派|藤原惺窩 Seika Fujiwara】京学派(日本儒学)の祖

2022-11-23

【医学の部屋|中山たま】医師であり、初の女性衆議院議員

2022-11-20

【探究ネタ】「盤珪永琢」日本の宗教に携われた人々

2022-11-18

【発見アスリート|嘉納治五郎】柔道の父は日本オリンピックの祖

2022-09-08

【探究ネタ】「下中弥三郎」名前は平凡だけど非凡です 日本史からみた偉人たち

2022-07-11

【探究ネタ】「立川熊次郎」大正の文庫王と言えばワシ 日本史からみた偉人たち

2022-07-10

【文壇発見】「石原慎太郎」あばよ!太陽の季節 文学の部屋

2022-06-10

【探究ネタ】「沢庵宗彭」日本の宗教に携われた人々

2022-06-08

【探究ネタ】「宗峰妙超」日本の宗教に携われた人々

2022-06-06

【音楽の部屋|春日野八千代】ヨッちゃん先生見守る入学式@宝塚音楽学校

2022-04-17

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【政治の部屋|武内宿禰】古墳時代編.2New!!

2026-02-18

【政治の部屋|倭建命(日本武尊)】古墳時代編.1

2026-02-17

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

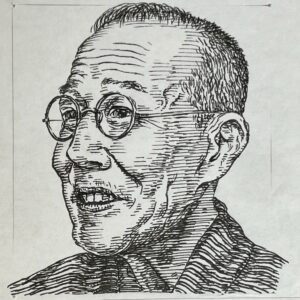

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします