2024年パリ オリンピック、パラリンピック開催を

記念して、「いらすとすてーしょん」ではオリンピックに関連する偉人たちのイラストポートレートをお届けします

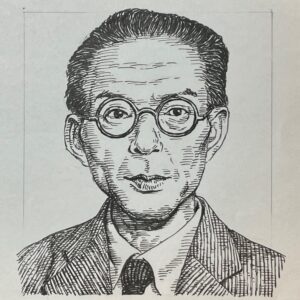

織田幹雄

Mikio Oda(1905-1998)

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場いらすとすてーしょんへ

こちらのページではOlympic / Paralympic Memorial③織田幹雄をお楽しみください

※Oly /Para Memorial③織田幹雄はアスリートの部屋よりお届けします

織田幹雄

イラストポートレート Syusuke Galleryより

日本人初のオリンピック金メダリストは

1928年アムステルダムオリンピック三段跳びで獲得した

その後、日本オリンピック委員会(JOC)や早稲田大学教授として

後進の指導に尽力し日本のスポーツ界の発展に大きく貢献

また「hop, step and jump」と呼ばれた競技(現在ではTriple jump)を

三段跳びと訳したことでもその名を馳せている

いらすとすてーしょんではアスリートの部屋よりOlympic / Paralympic Memorialと題してイラストポートレートをお届けします

広島県出身アスリート

今回は広島県出身の織田幹雄だね

織田幹雄選手は、日本人初のオリンピック金メダリストでした

種目は三段跳びだったのだよね!

「三段跳び」名付けの親

実は現在、日本で知られているこの三段跳びという名付けの親も当時の織田幹雄選手でした

以前は何と言っていたの?

ホップ、ステップ、ジャンプ(hop, step and jump)と欧米で呼ばれていたのですが、これを日本人に馴染みやすいようにアレンジしたそうです

ちなみに現在、欧米ではトリプルジャンプ(Triple jump)と呼ばれています

「三段跳び」という表現が、現在のトリプルジャンプにつながっているのかもね!?

日本人初の金メダリスト誕生

その三段跳びで、1928年アムステルダム大会の勝者が織田幹雄選手でした

日本人初のオリンピック金メダリストに輝いたのだね

織田幹雄選手はその後、日本オリンピック委員会(JOC)や早稲田大学教授として後進の育成で活躍されました

ちなみに、日本人初のオリンピックメダリストは誰なの?

1920年に開催されたアントワープ大会でのテニス男子シングルで熊谷一弥(1890-1968)が日本人初のメダリストに輝いています

同じアントワープ大会のテニス男子ダブルスでは熊谷一弥と組んだ樫尾誠一郎(1892-1962)が2位となり、日本人2人目のメダリストとなっています

そうすると、第7回の1920年アントワープ大会で日本人初のオリンピックメダリスト(銀)が誕生して、第9回の1928年アムステルダム大会で日本人初のオリンピック金メダリスト、そして女性初のメダリストが誕生したってことだね

そうなると、日本人女性初のオリンピック金メダリストが誰なのか、気になるぅ!

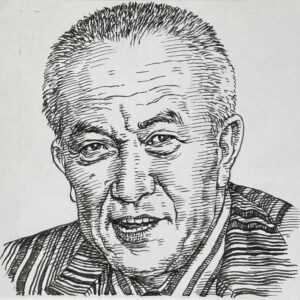

次回は前畑秀子

さて今回のOlympic / Paralympic Memorial③織田幹雄は如何でしたか?

いらすとすてーしょんではOlympic / Paralympicの歴史を彩ってきた偉人たちを…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

前畑秀子は、先ほどシューちゃんが気になっていた日本人女性初となるオリンピック金メダリストに輝いたアスリートです

ぜひ前畑秀子のイラストポートレートページにもお越しください

Olympic / Paralympic Memorial

広島県出身・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|大田洋子】昭和時代編.158

【文学の部屋|阿川弘之】昭和時代編.81

【文学の部屋|松本清張】昭和時代編.61

【文学の部屋|原 民喜】昭和時代編.50

アスリートの部屋へようこそ

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナーh

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206New!!

【文学の部屋|大江健三郎】昭和時代編.205

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします