広島県出身 From Hiroshima

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして広島県出身の偉人たち を

お楽しみください

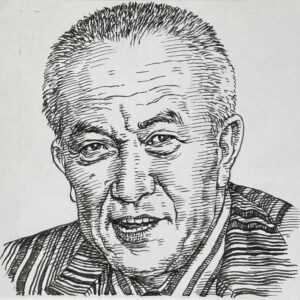

広島県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

広島県出身・新着偉人(It's New)

【文学の部屋|大田洋子】昭和時代編.158

2025-11-22

【文学の部屋|阿川弘之】昭和時代編.81

2025-08-17

【文学の部屋|松本清張】昭和時代編.61

2025-07-28

【文学の部屋|原 民喜】昭和時代編.50

2025-07-17

【文学の部屋|井伏鱒二】昭和時代編.21

2025-06-18

【文学の部屋|鈴木三重吉】大正時代編.18

2025-05-07

【文学の部屋|小山内 薫】大正時代編.16

2025-05-05

【文学の部屋|倉田百三】大正時代編.10

2025-04-13

【文学の部屋|菅 茶山】江戸時代編.17

2025-02-24

【文学の部屋|小野 篁】平安時代編.3

2025-01-21

Oly / Para Memorial③ 織田幹雄

2024-07-27

【文学の部屋|小野 篁】閻魔庁にも仕えた文才

2023-09-16

【音楽の部屋|二葉あき子】人柄宿る歌声

2023-09-10

【発見アスリート|長沼 健 】元祖!サムライブルーを創った男

2022-12-05

【文壇発見】「井伏鱒二」8月6日8時15分今日読みたい1冊・黒い雨 文学の部屋

2022-08-06

【医学の部屋|土生玄碩 Genseki Habu】日本眼科医の祖

2022-05-21

【文壇発見】「松本清張」没後30年もドラマの定番 文学の部屋

2022-05-14

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206New!!

2026-01-17

【文学の部屋|大江健三郎】昭和時代編.205

2026-01-16

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします