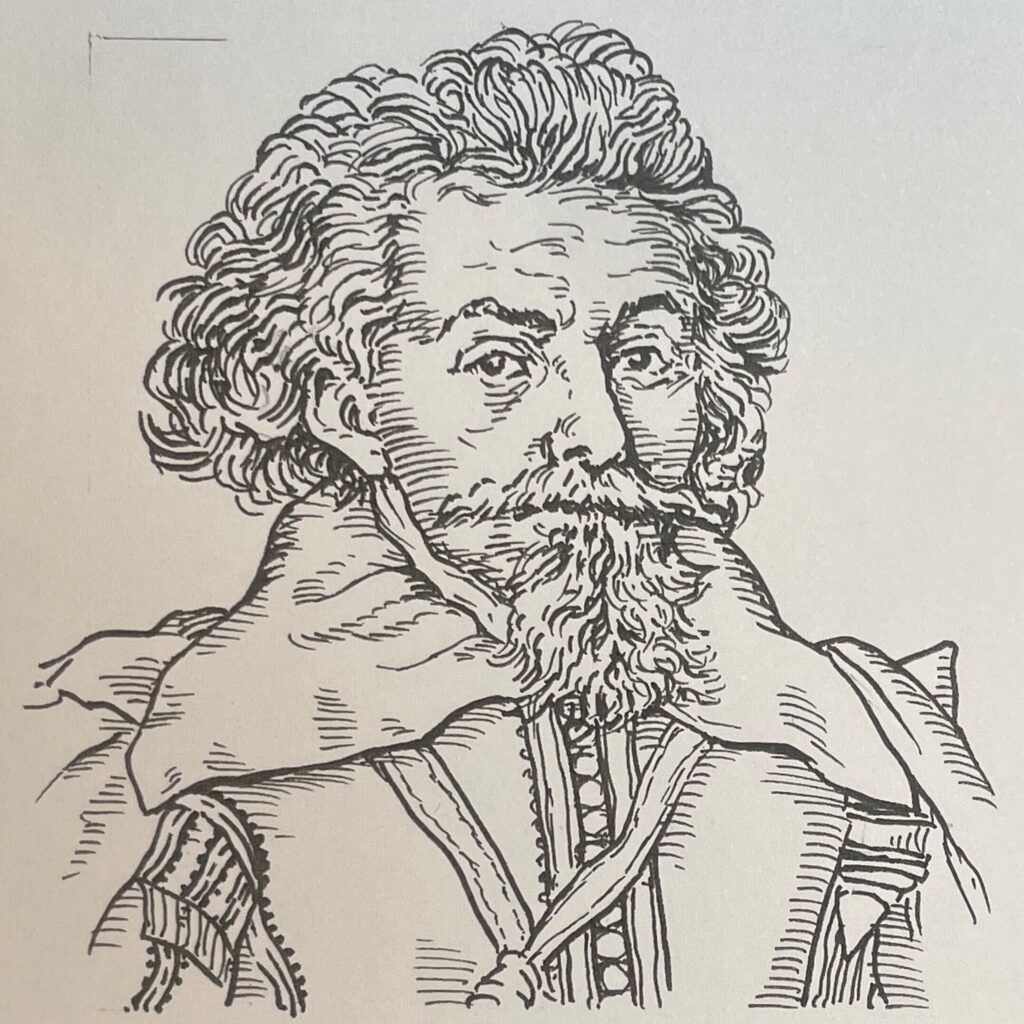

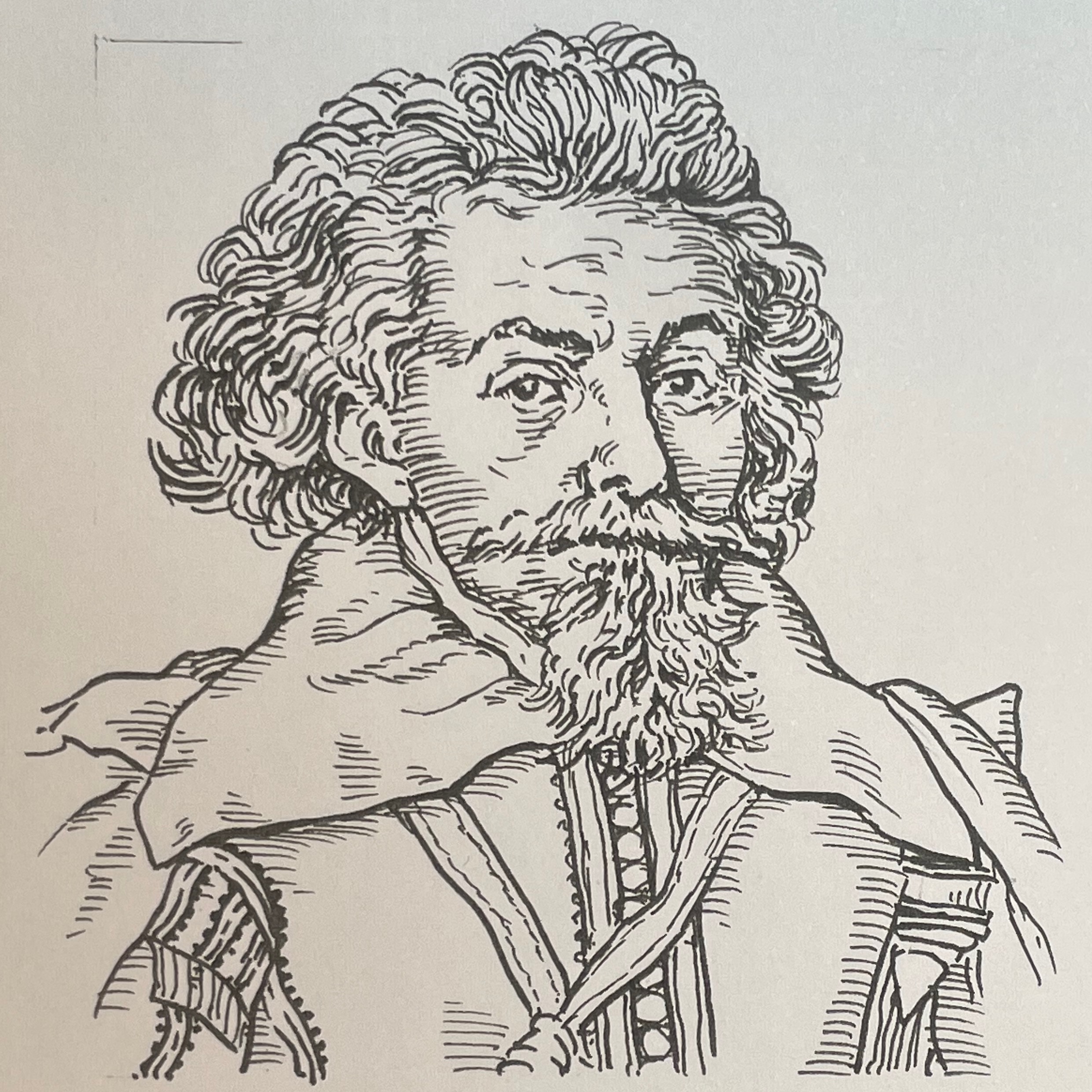

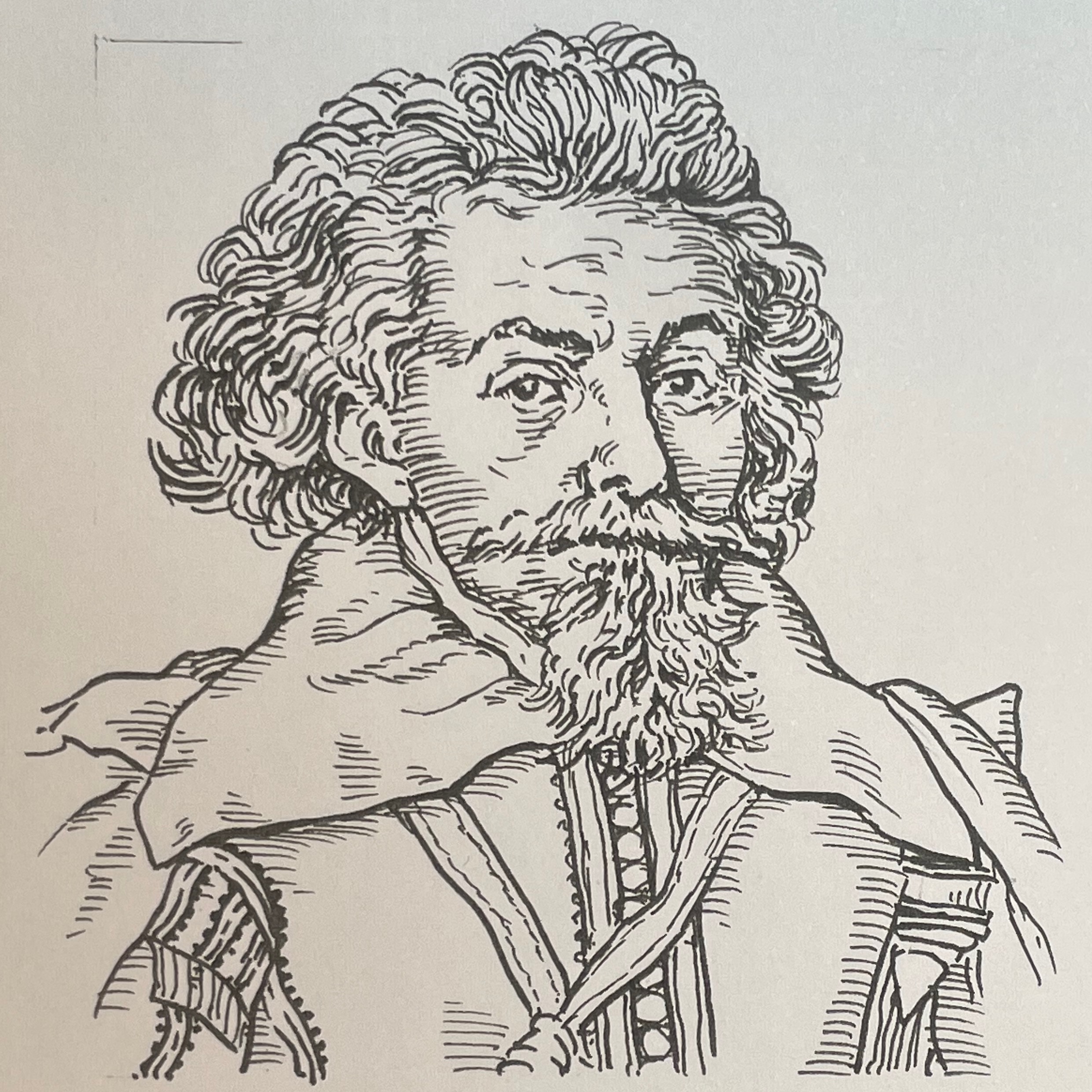

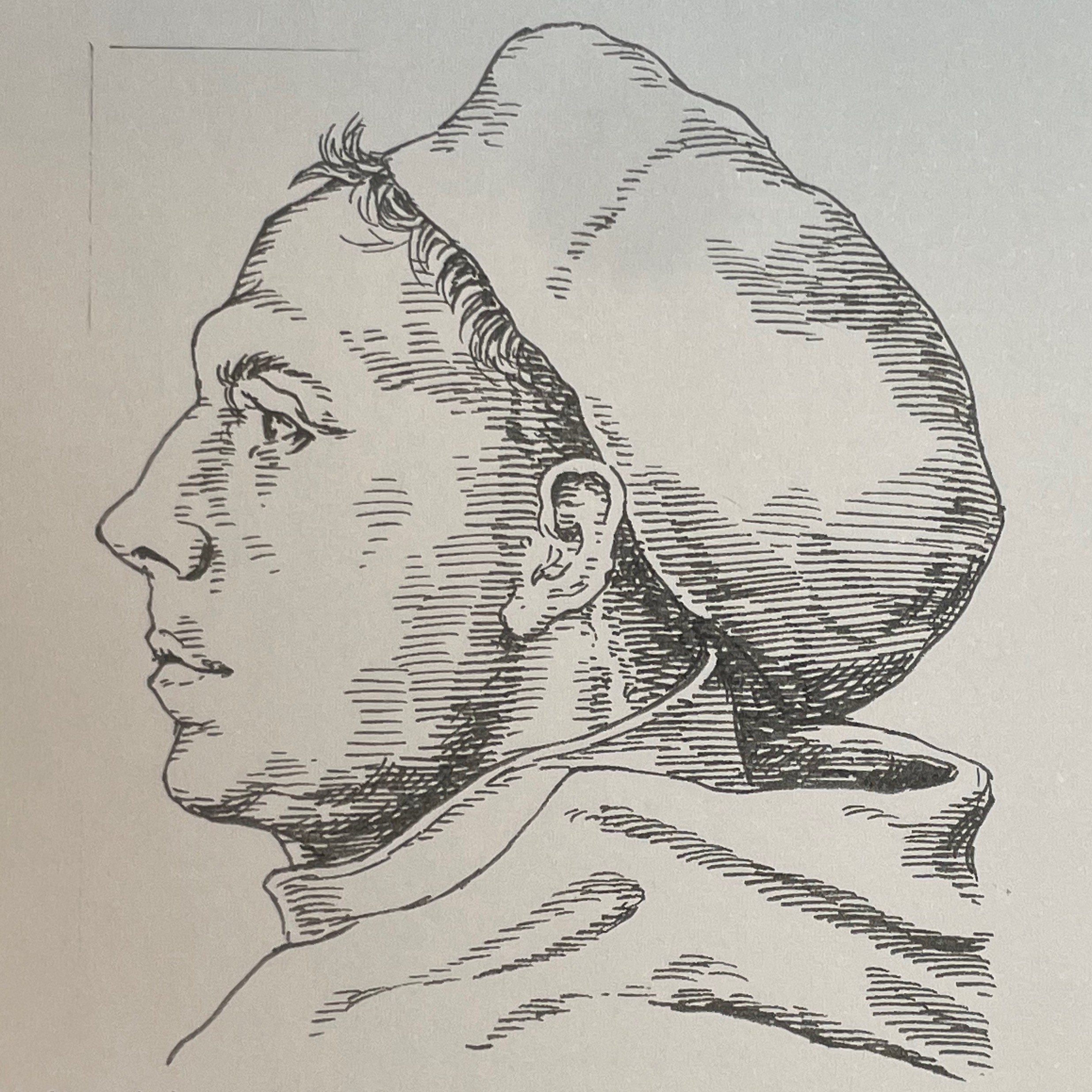

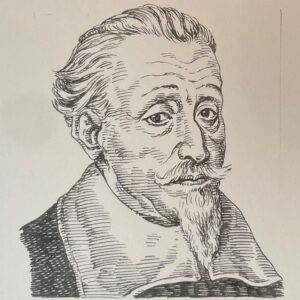

ミヒャエル・プレトリウス Michael Praetorius

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【音楽家の部屋|プレトリウス】

学者肌の作曲家をお楽しみください

プレトリウス

イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

ドイツ出身 1571-1621

著書Syntagma musicum(音楽大全は3巻:当初は全4巻の予定)は

最古の音楽事典とされ,その第2巻は

当時の楽器についての記述があり当時の貴重な資料となっている

1612年に発表した300以上の舞曲を編曲した「Terpsichore」は

フランスを中心としたダンスミュージックに用いられていた曲と

考えらている

プレトリウスの2つの偉業

Syntagma musicum

今回はプレトリウスさんのイラストポートレートをお届けしました

プレトリウスさんといえば特にこの2つの偉業がクローズアップされます

その一つはSyntagma Musicumです

Syntagma musicum(音楽大全)は3巻発行されました

当初は全4巻の予定だったと伺っています

そしてSyntagma musicumは当時の音楽理論と実践に関する包括的な指南書として扱われ…

最古の音楽事典と考えられています

Syntagma Musicumには、音楽理論をはじめ…、

器楽、歌曲、舞踏音楽、楽器に関する様々なジャンルが掲載されています

特に第2巻は楽器についての記述されており当時の貴重な史料となっています

具体的には楽器の描写がとても豊富で

当時の様々な楽器についての詳細な説明や図版が含まれているのです

当時の様々な楽器についての詳細な説明や図版が含まれているのですおり、これが後の時代の楽器学に影響を与えました。

ここまでまとめますと、プレトリウスさん偉業の一つ目のSyntagma Musicumは、その広範な内容と体系的なアプローチにより、当時の音楽に関する重要な文献の一つと見なされていて…

音楽理論や実践に関心を持つ学者や音楽家にとって、バロック時代の音楽に関する理解を深める上で貴重な史料となっています

ちなみにSyntagma Musicumには、宗教改革において新しく求められた音楽の形式やスタイルについても言及があるそうです

Syntagma Musicumについてよくまとめられましたね!

ありがとうございます

ところでプレトリウスさん、なぜSyntagma Musicumは全4巻を予定していたところ3巻になってしまったのですか?

そこには触れないでおくれ…

Terpsichore

さて、二つ目の偉業はTerpsichoreでしょう

このTerpsichoreについてプレトリウスさんに伺ってみましょう

Terpsichoreですね!

これは1612年に300以上を編曲した舞曲集です

フランスを中心としてですが様々なダンス形式の音楽を集めました

これらの舞曲は当時、社交ダンスや宮廷イベントで用いられていました

さて…ここからはいらすとすてーしょん独自の視点なのですが…

Terpsichoreの存在がバレエの発展に関与した可能性があるのではと感じてならないのです

つまりTerpsichoreに収められたダンス音楽は、フランスを中心としたダンス様式を反映していて…

これが文化的交流を促進しバレエの発展に寄与したのではと…感じるのです

バレエの歴史を辿ると15 世紀から 16 世紀のイタリアのルネサンスのころ

起源は宮廷でのダンスでした

その後、このダンスはイタリアからフランスへ

最初の正式な「宮廷バレエ」は、1573 年に上演された「バレエ・デ・ポロネ」と伝わっています

そしてバレエは瞬く間に人気の渦となったそうです

ダンス音楽をまとめ上げたプレトリウスさん

そのダンスがバレエへと変化していったと仮説を立てると…

舞踏音楽が舞台芸術と結びついていく時代です

バレエは、舞踏音楽やダンスの要素を取り入れ劇的な要素を加えて発展

Terpsichoreのような舞曲集の存在が、バレエの原点となる素材になったのではと思えてならないのです

いちおう、ご意見は伺いましたよ

まぁバレエの話は置いておいて300以上の編曲を行いTerpsichoreとして著したことは後の音楽家にとっても有益であった筈ですよね

少し妄想が入ってしまいましたが、プレトリウスさん偉業の二つ目のTerpsichoreは当時のダンス文化や音楽の多様性を反映していて当時の流行を知る貴重な史料となっていることがわかりました

さて今回はミヒャエル・プレトリウスを取り上げさせていただきました

いらすとすてーしょんでは西洋音楽を彩ってきた音楽家を…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

ドイツ・ルネサンス音楽

フランドル楽派

では簡単にドイツにおけるルネサンス音楽についてまとめてみます

まずは彼らがフランドル楽派より多声音楽のジャンルで活躍します

フランドル楽派についてはこちらをご参照ください

【音楽の部屋|スウェーリンク】フランドル楽派最後の巨匠

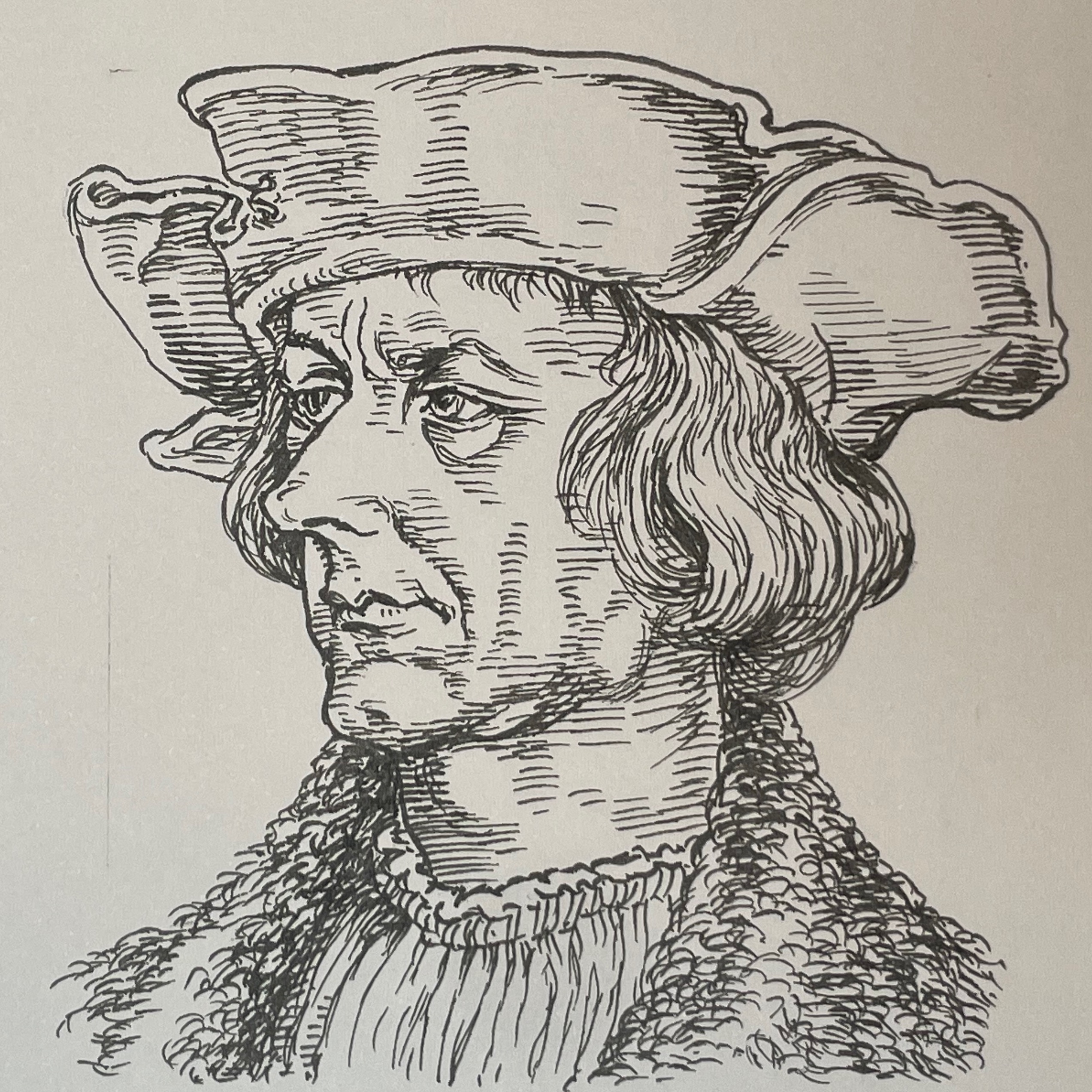

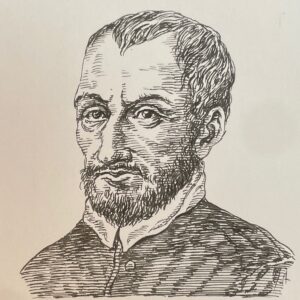

パウル・ホーフハイマー登場

パウル・ホーフハイマーです

【音楽の部屋|ホーフハイマー】偉大なオルガニスト

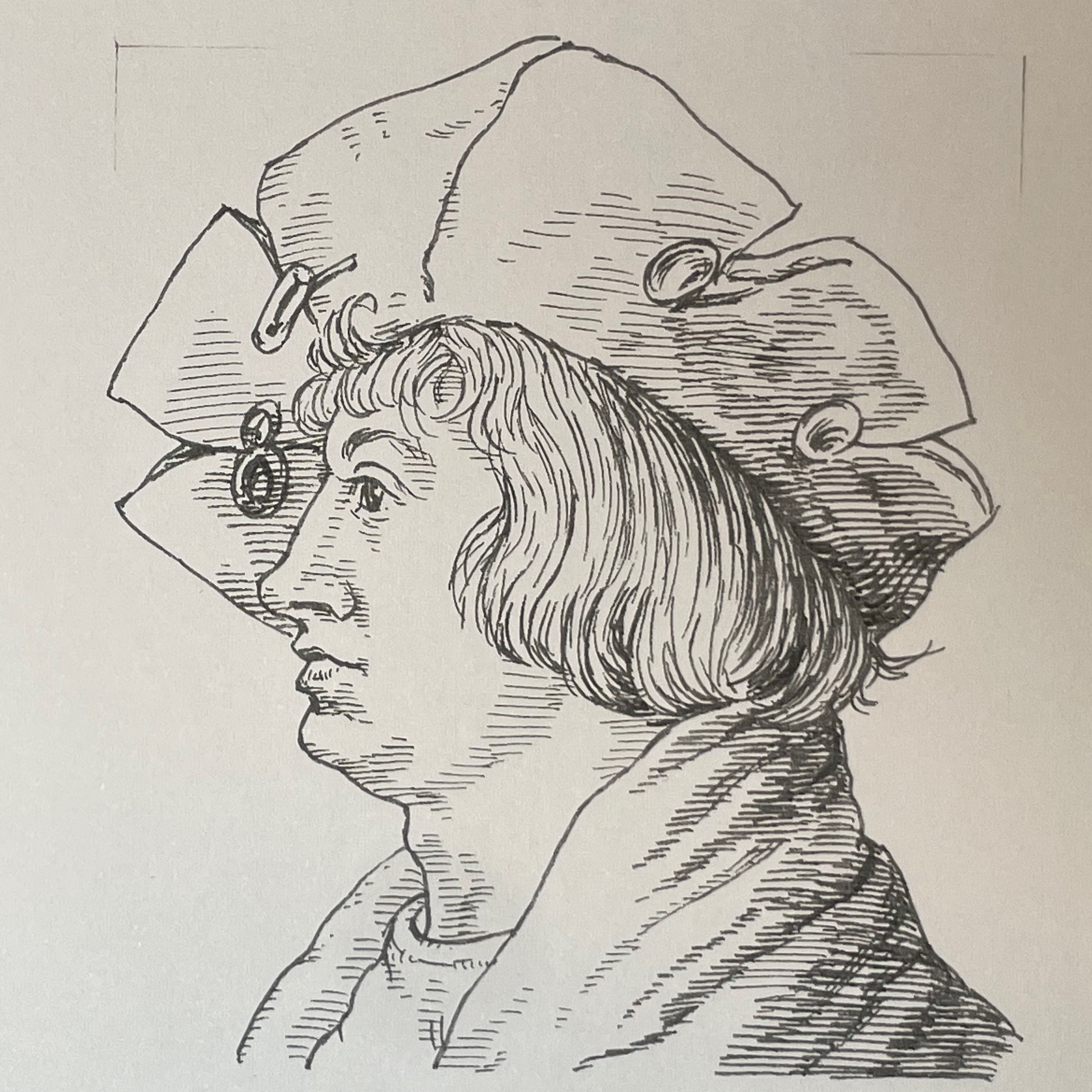

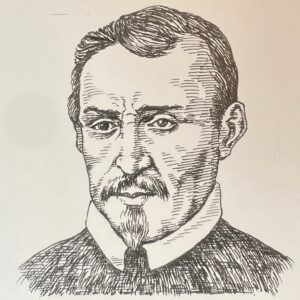

ルートヴィヒ・ゼンフル登場

ルートヴィヒ・ゼンフルです

【音楽の部屋|ゼンフル】フランドル楽派とドイツ音楽の融合

そしてドイツにおけるオルガン音楽が開花しました

ヴェネツィア楽派

そしてこのドイツにヴェネツィア楽派で興った音響効果抜群の複合唱様式が

ヴェネツィア楽派についてはこちらをご参照ください

【音楽の部屋|ウィラート】ヴェネツィア楽派の祖

今回の主人公プレトリウスさんやハンス・レーオ・ハスラーによってもたらされました

ハンス・レーオ・ハスラー登場

ハンス・レーオ・ハスラーです

【音楽の部屋|ハスラー】母国に捧げるドイツ音楽

つまりドイツにおけるルネサンス音楽は多声技法に秀でたフランドル楽派と音響効果の高いベネツィア楽派を融合させたと考えられます

ここにルター派音楽が入ってくるのですよ!

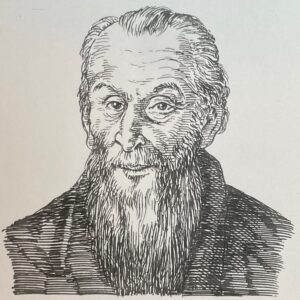

マルティン・ルター登場

今回もわたしを呼んでくれてありがとう!

【音楽の部屋|ルター】母国語で行った宗教改革

そうしてドイツ音楽はルネサンスからバロック時代を迎えます

ドイツ音楽バロック時代についてはまたいずれご紹介したいと思います

その日をお楽しみに!

音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

【音楽の部屋|パレストリーナ】ポリフォニー作曲の巨匠

【音楽の部屋|コメス】ビジャンシーコに変革をもたらした作曲家

【音楽の部屋|シュッツ】大バッハへ繋ぐドイツ音楽の父

【音楽の部屋|フレスコバルディ】南ドイツ・オルガン楽派の祖

音楽家の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

音楽家の部屋 Musicologist

音楽家の部屋Musicologistへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|東条寿三郎】昭和時代編.225New!!

【文学の部屋|関沢新一】昭和時代編.224

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします

![1920-1992を生きた作詞家であり脚本家。中学卒業後、京都でアニメ映画製作など、職を転々とし、1941(昭和16)年召集され従軍。戦後、東宝の脚本家として「暗黒街の対決(1960)」や特撮映画「モスラ(1961)」などを手がけ、ゴジラシリーズにも名を残した。作詞家としては1958(昭和33)年、日本コロムビアと契約し、歌・小林旭「ダイナマイトが百五十屯(1958)」で鮮烈なデビューをはたす。以後、歌・舟木一夫「学園広場(1963)] 、「銭形平次(1966)」、歌・美空ひばり「柔(1964)」、など、映画やテレビの物語性と共鳴するヒット曲を連発。詞にドラマ性を宿した作風で、昭和歌謡の一翼を彩った。](https://illuststation196.com/wp-content/uploads/2026/01/Shinichi-Sekizawa-300x300.jpeg)