大阪府出身 From Osaka

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして大阪府出身の偉人たち を

お楽しみください

大阪府出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

大阪府出身・新着偉人(It's New)

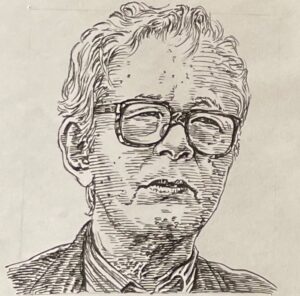

【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203

2026-01-14

【文学の部屋|高橋和巳】昭和時代編.182

2025-12-16

【文学の部屋|開高 健】昭和時代編.181

2025-12-15

【文学の部屋|司馬遼太郎】昭和時代編.131

2025-10-19

【文学の部屋|五味康祐】昭和時代編.126

2025-10-14

【文学の部屋|織田作之助】昭和時代編.70

2025-08-06

【文学の部屋|稲垣足穂】昭和時代編.29

2025-06-26

【文学の部屋|三好達治】昭和時代編.28

2025-06-25

【文学の部屋|川端康成】昭和時代編.26

2025-06-23

【文学の部屋|直木三十五】昭和時代編.10

2025-06-07

【文学の部屋|折口信夫】大正時代編.25

2025-05-15

【文学の部屋|与謝野晶子】明治時代編.23

2025-04-03

【文学の部屋|上田秋成】江戸時代編.12

2025-02-19

【文学の部屋|与謝蕪村】江戸時代編.9

2025-02-16

【経営者の部屋|山口吉郎兵衛(4代)】明治時代編.66

2024-12-24

【経営者の部屋|島野庄三郎】昭和時代編.11

2024-11-23

【経営者の部屋|前田久吉】昭和時代編.8

2024-11-20

【経営者の部屋|鳥井信治郎】明治時代編.60

2024-10-30

【経営者の部屋|川西清兵衛】明治時代編.8

2024-09-08

【経営者の部屋|田中市兵衛】明治時代編.4

2024-09-04

【医学の部屋|上田秋成】江戸時代の意外な医業者②

2024-04-02

【音楽の部屋|服部良一】ブギウギ放送記念①

2024-03-27

【物理学者の部屋|江崎玲於奈】世界のエザキ

2023-07-13

【画家の部屋|佐伯祐三 Yuzo Saeki】日本洋画家界の若大将

2023-01-02

【江戸文学|(前期)読本】「上田秋成」上方の古典博士

2022-12-21

【江戸文学|俳諧の連歌】「与謝蕪村」離俗論で復興しました

2022-12-19

【建築家の部屋|丹下健三】東の丹下登場!戦後平和都市‘ひろしま’を創った男

2022-10-17

【建築家の部屋|西山夘三】DK(ダイニングキッチン)を作った男!

2022-10-16

【文壇発見|織田作之助】好きやねん大阪文学

2022-08-07

【銀幕へようこそ】「松尾昭典」メガホンは日活黄金期 映画監督の部屋

2022-08-03

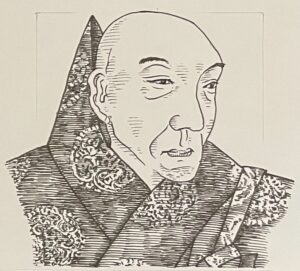

【探究ネタ】「教如(光寿)」日本の宗教に携われた人々

2022-05-29

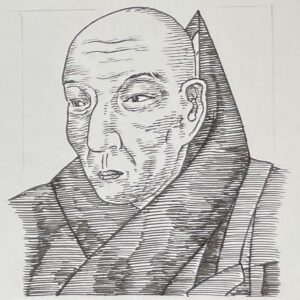

【探究ネタ】「顕如」日本の宗教に携われた人々

2022-05-28

【いまどこ・ハワイだよ】堀江謙一83歳の挑戦

2022-04-18

【文壇発見|川端康成】没後50年を迎えてもなお文学界の最高峰

2022-04-16

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

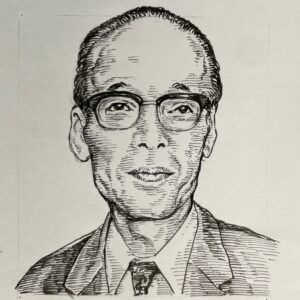

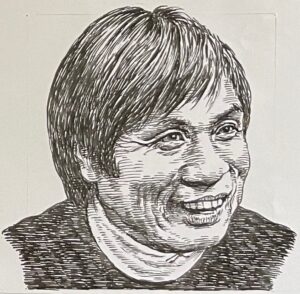

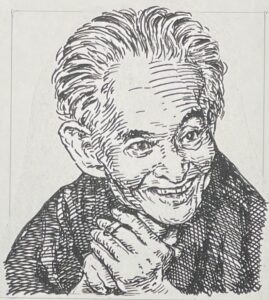

【文学の部屋|関沢新一】昭和時代編.224New!!

2026-02-08

【文学の部屋|西沢 爽】昭和時代編.223

2026-02-07

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします

![1920-1992を生きた作詞家であり脚本家。中学卒業後、京都でアニメ映画製作など、職を転々とし、1941(昭和16)年召集され従軍。戦後、東宝の脚本家として「暗黒街の対決(1960)」や特撮映画「モスラ(1961)」などを手がけ、ゴジラシリーズにも名を残した。作詞家としては1958(昭和33)年、日本コロムビアと契約し、歌・小林旭「ダイナマイトが百五十屯(1958)」で鮮烈なデビューをはたす。以後、歌・舟木一夫「学園広場(1963)] 、「銭形平次(1966)」、歌・美空ひばり「柔(1964)」、など、映画やテレビの物語性と共鳴するヒット曲を連発。詞にドラマ性を宿した作風で、昭和歌謡の一翼を彩った。](https://illuststation196.com/wp-content/uploads/2026/01/Shinichi-Sekizawa-300x300.jpeg)