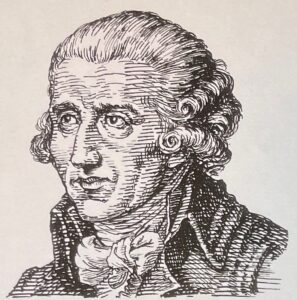

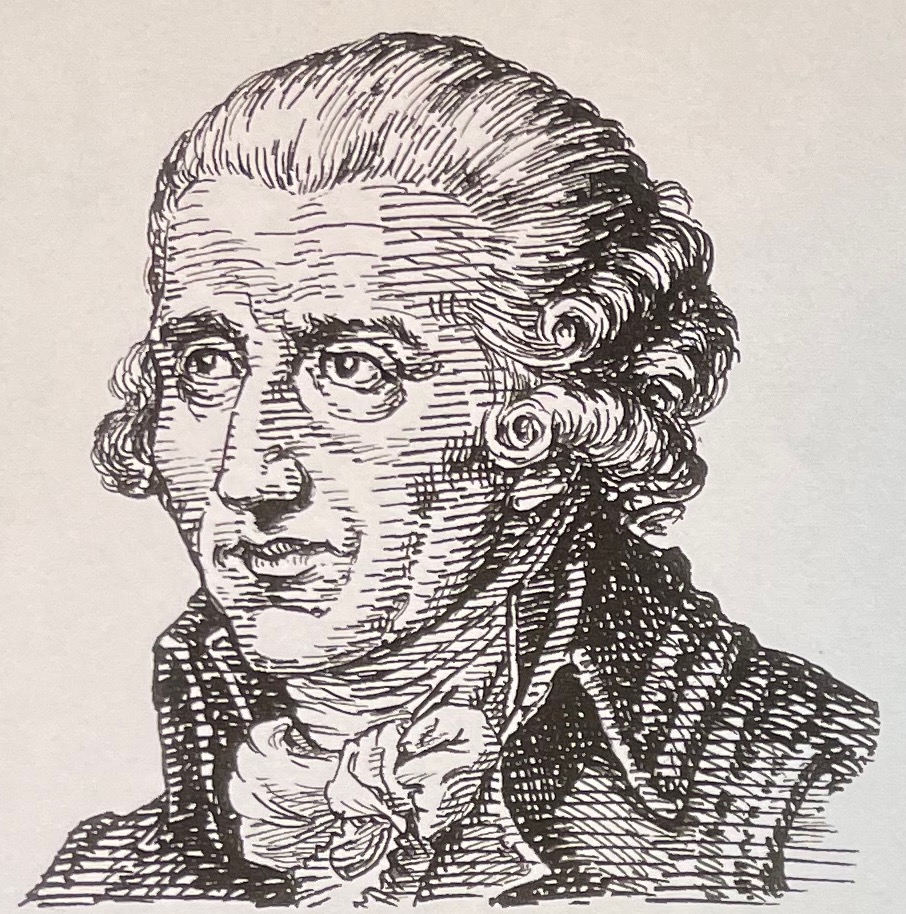

ゲオルク・ロイター2世

Johann Georg Reutter

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【音楽家の部屋|ロイター2世】

18世紀の教会音楽を彩った作曲家をお楽しみください

ロイター2世 イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

オーストリア出身 1708-1772

作曲家であった父に英才教育を受けるも

ウィーンでのオルガニストの職に就けず

イタリア留学でオペラや教会音楽を学ぶ

帰国後、シュテファン大聖堂、ウィーン宮廷楽長をつとめた

オペラ、オラトリオ、そしてミサ曲などのウィーン教会音楽の

保守、発展に尽力し、多くの作品を手がけた

ロイター2世って

今回はロイター2世さんのイラストポートレートをお届けしました

なぜ2世?

ロイター2世さんは、父ロイターさんと同姓同名

そのため、父ロイターさんと区別する意味で2世であったり、ロイター・ザ・ヤンガーなどと表記されています

ロイター2世さんのお父様はDuomo di Vienna の楽長であり作曲家した

そして父より英才教育を受けます

18歳でデビュー

18歳でオラトリオ、19歳でオペラを作曲したそうです

そして、満を持してウィーン宮廷のオルガニストに名乗りをあげるのですが…

苦い経験

何度も落選…

シューちゃん、ようこそ!

かなりの腕前だったはずのロイター2世さんが何度も落選?

これにはロイター2世さんはかなりショックだったみたい

もちろんお父上も

でも、なぜ??

ジャッジはフックス

一説によると、当時の宮廷楽団長だったフックスさんによって落とされていたみたいなんだ

教会音楽における対位法の理論書を著された、あのフックスさんですか?

【音楽の部屋|フックス】大バッハが学んだ教科書の著者

その真相はわからないけどね

イタリアへ留学

でも、これがきっかけでロイター2世さんはイタリアへ私費留学を決める

苦労は買ってでもしろって感じでしょうか

そうだったかも!

この留学でオペラや教会音楽をさらに学んだロイター2世さん

帰国

さらにバージョンアップして22歳のころウィーンへ帰国

その翌年には宮廷音楽団に採用される

まさに苦労が実ったのですね

そのころ、宮廷歌手で活躍していたウルスラとも結ばれて公私共に幸せだったみたいだよ

その後1738年に父1世が亡くなって、その父の職であったシュテファン大聖堂の楽団長に就任する

ハイドンの師匠

このロイター2世さんが楽団長のとき、聖歌隊にはハイドンさんが入隊しているよ

ハイドン登場

ロイター2世を師匠と思ったのですが、あまりかまってくれなかったので…残念でした

【音楽の部屋|ハイドン】市民による市民のための音楽をつくりました

ハイドンさんから心の声が届いていますよ!

せっかくロイター2世さんに師事したとおもったら、何年もの間に数えるぐらいのレッスンしかしてくれなかったと…

実際、そうだったみたいなんだ

オーストリア継承戦争

1740年からオーストリアは戦禍※に見舞われたことも考えられる

※オーストリア継承戦争

そんな時代背景もあったのでしょう…

この戦争中も、その後もオーストリアは混乱期にあったみたい

それはウィーンの音楽事情にもつながるんだ

ではロイター2世さんも巻き込まれていたのでしょうね

そうなんだけど、ロイター2世さんは自身の作品を貫き通した

つまり、ウィーンでの伝統的な教会音楽を守ったんだと思う

マリア・テレジアのもとで活躍

そんな活動が実って、戦争の火種だったマリア・テレジア皇后(1717-1780)より宮廷楽団の副楽長、その後楽長の階段を登る

混乱期にあった18世紀のウィーンの教会音楽

それまでの音楽を保守して、さらに発展させたのがロイター2世さんだったってことですね

ではロイター2世さんのミサ曲をお聞きください

いかがでしたか?

さて今回はゲオルク・ロイター2世を取り上げさせていただきました

いらすとすてーしょんでは西洋音楽を彩ってきた音楽家を…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

【音楽の部屋|山口淑子(李香蘭)】ブギウギ放送記念⑤

【音楽の部屋|高峰秀子】ブギウギ放送記念④

【映画監督の部屋|黒澤 明】ブギウギ放送記念③

【経営者の部屋|吉本せい】ブギウギ放送記念②

音楽家の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

音楽家の部屋 Musicologist

音楽家の部屋Musicologistへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|清水みのる】昭和時代編.217New!!

【文学の部屋|佐伯孝夫】昭和時代編.216

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします