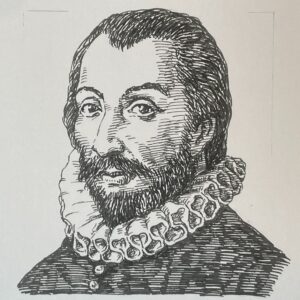

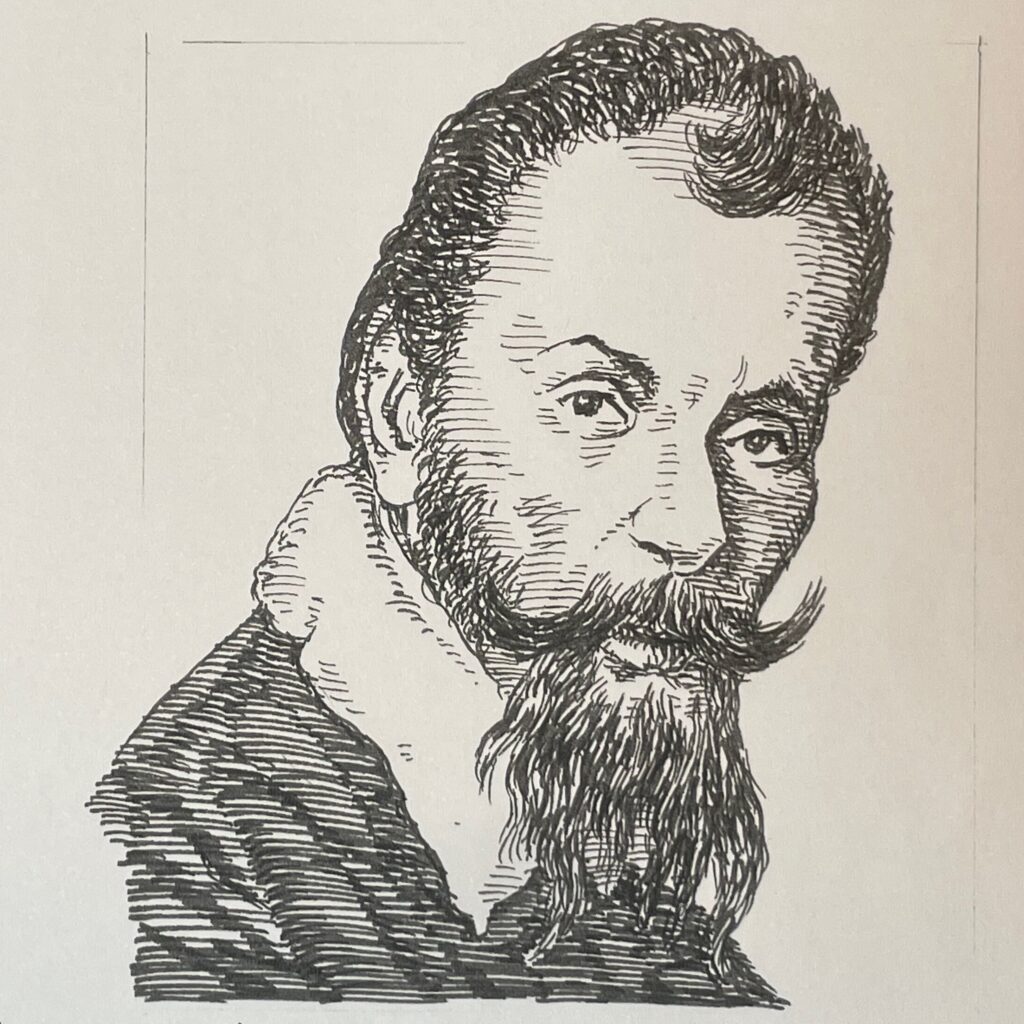

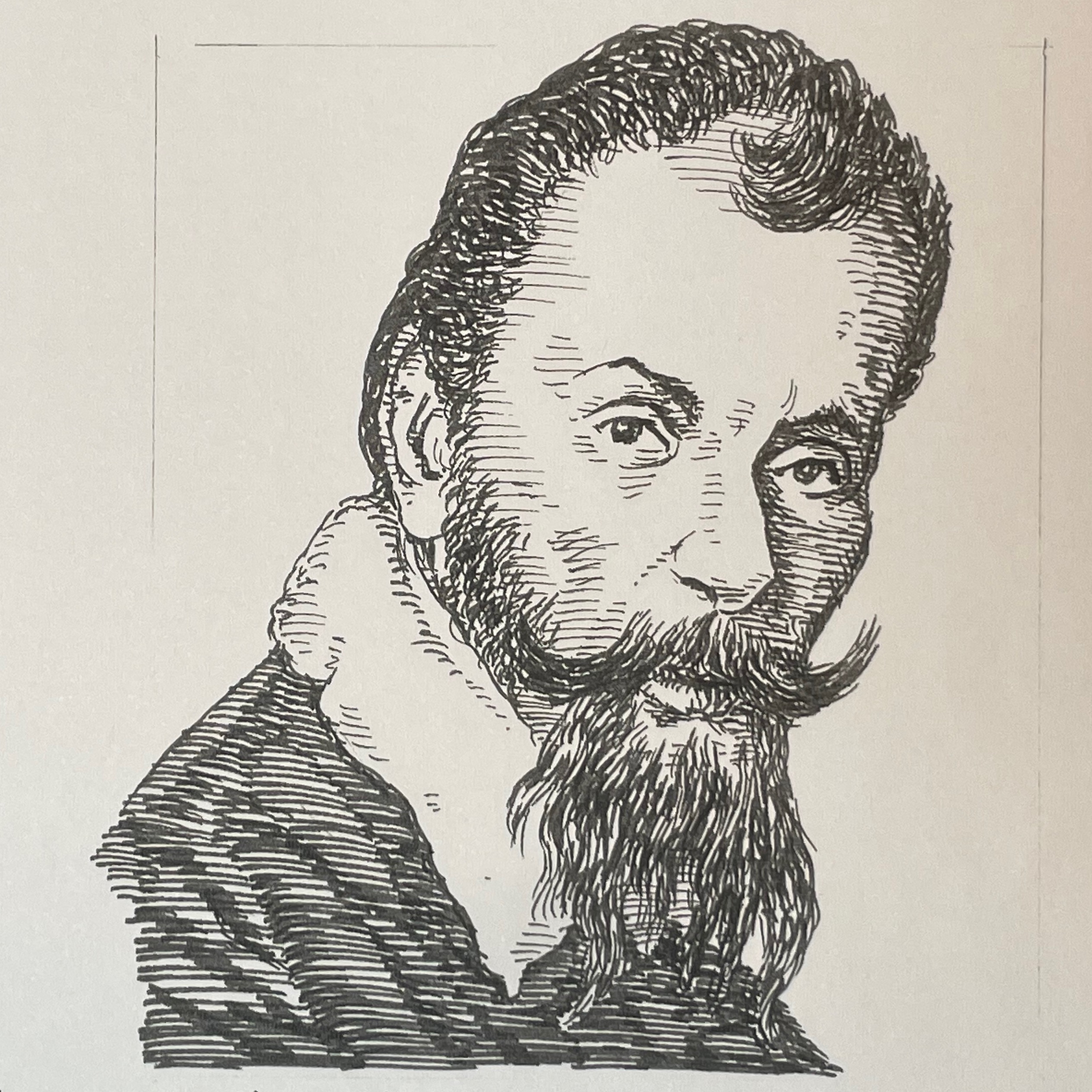

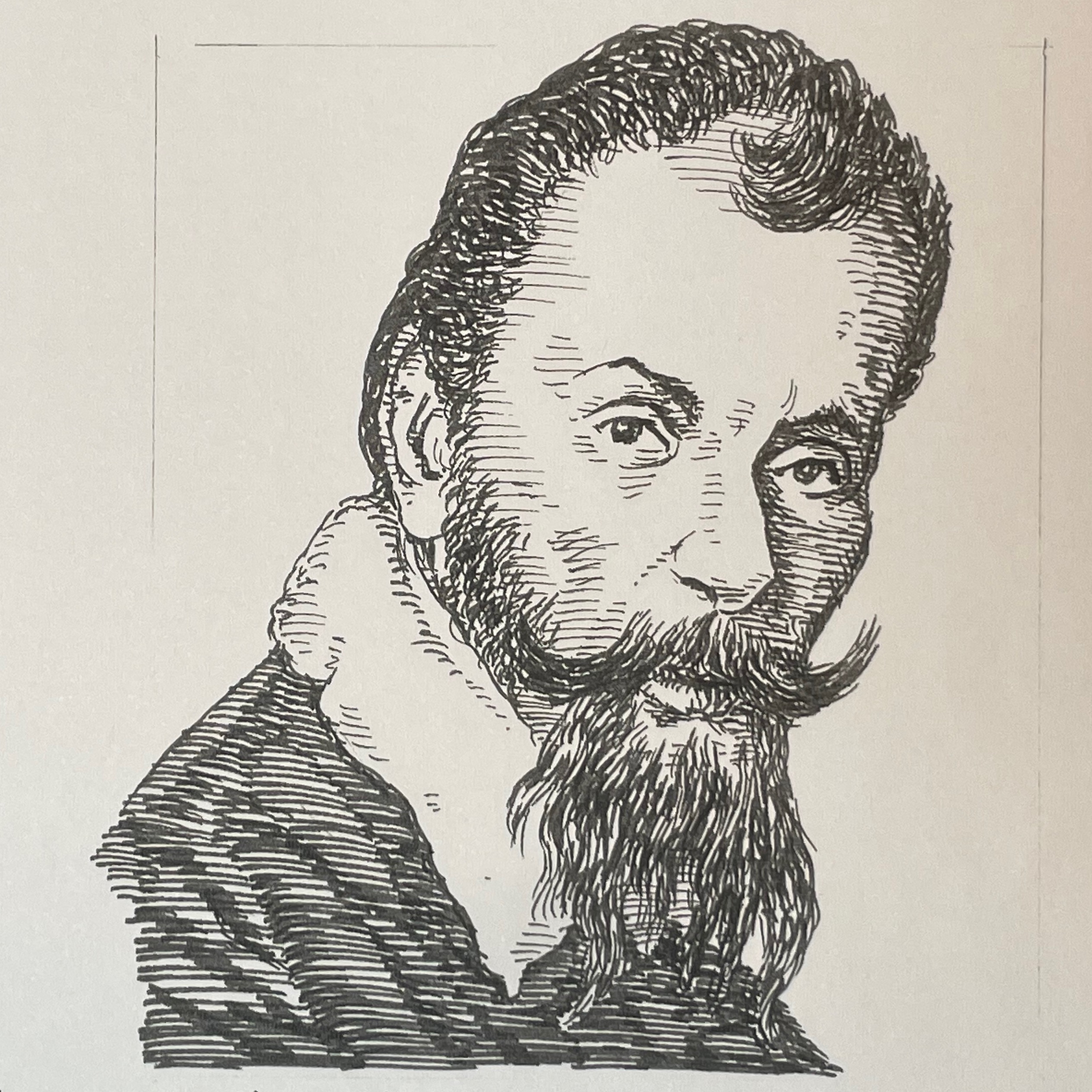

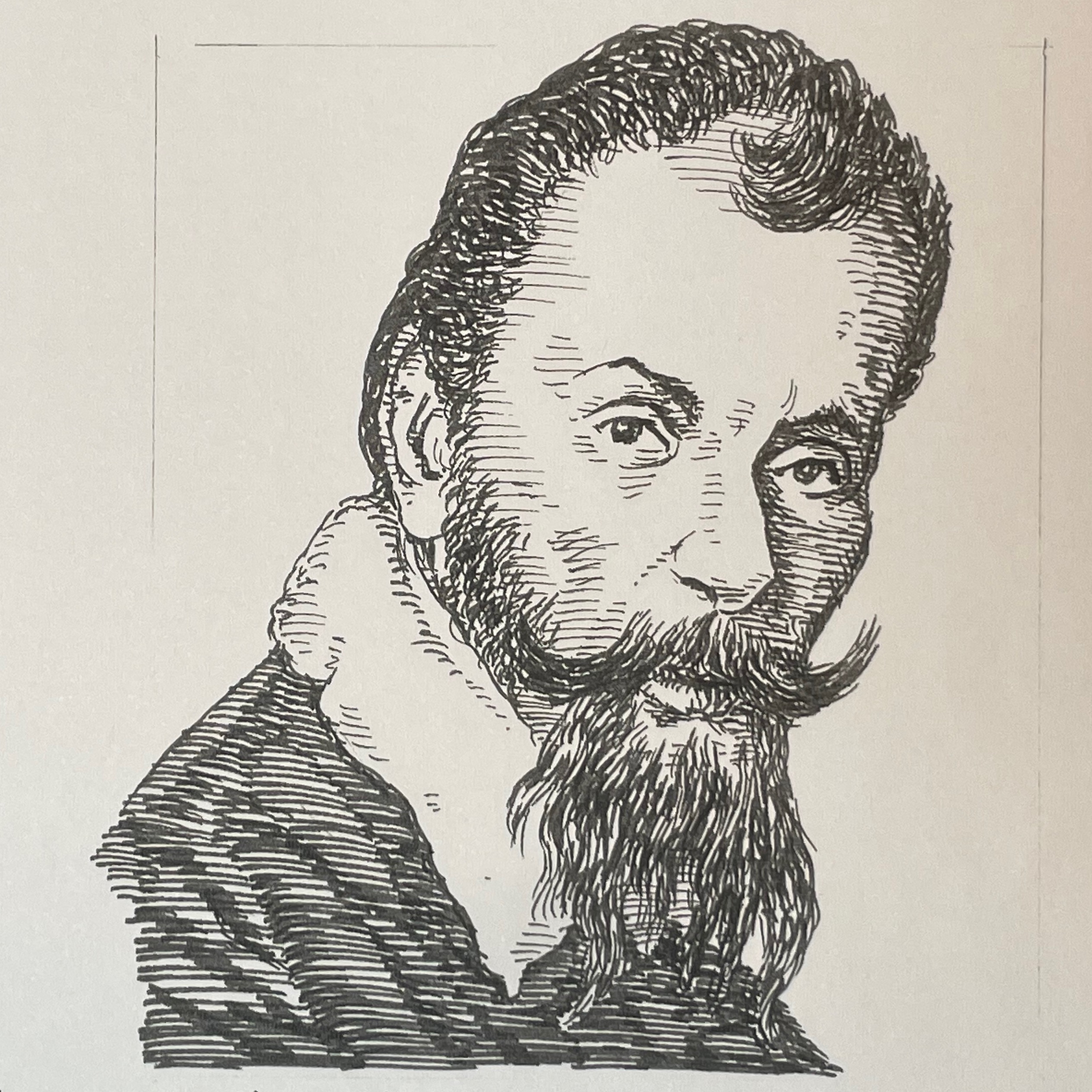

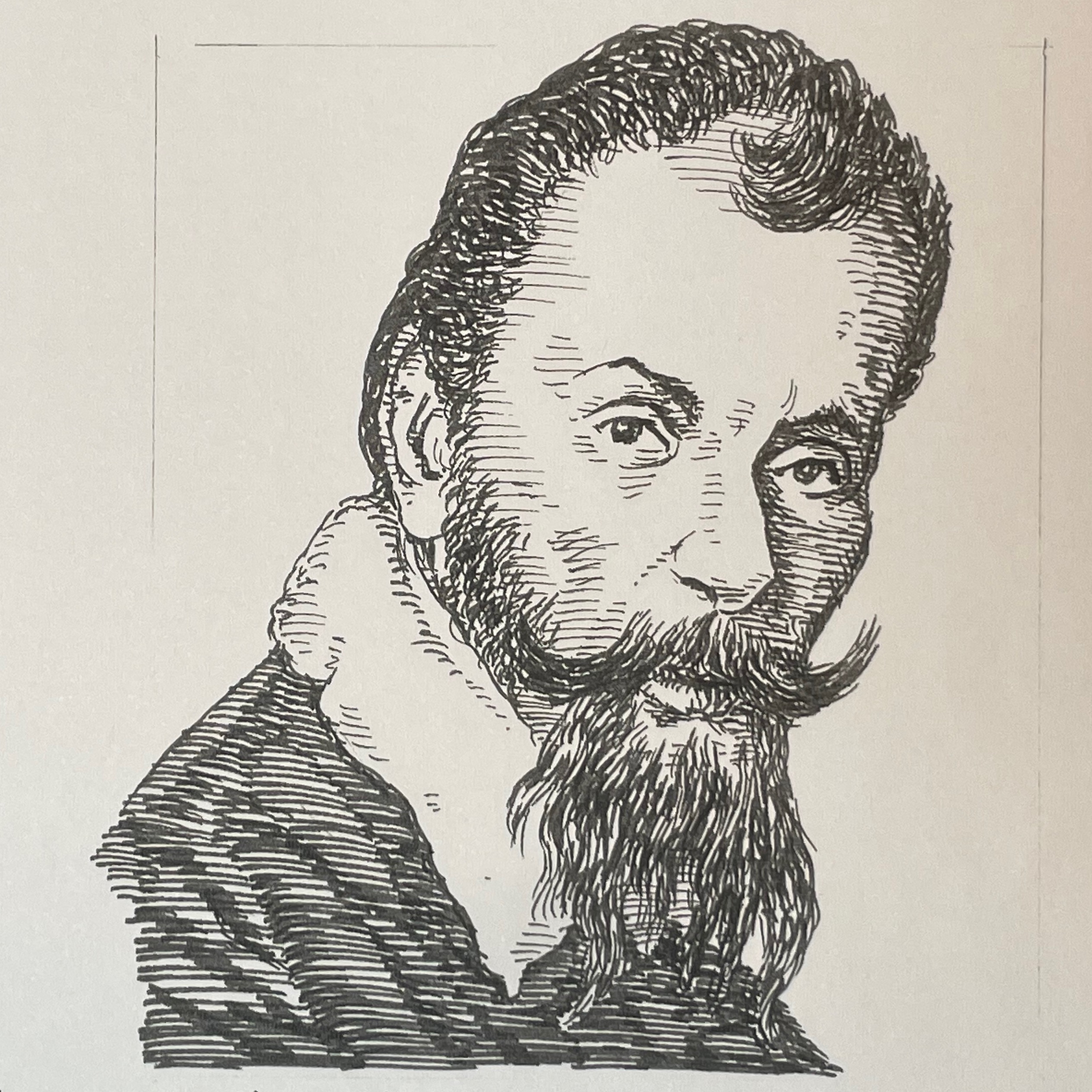

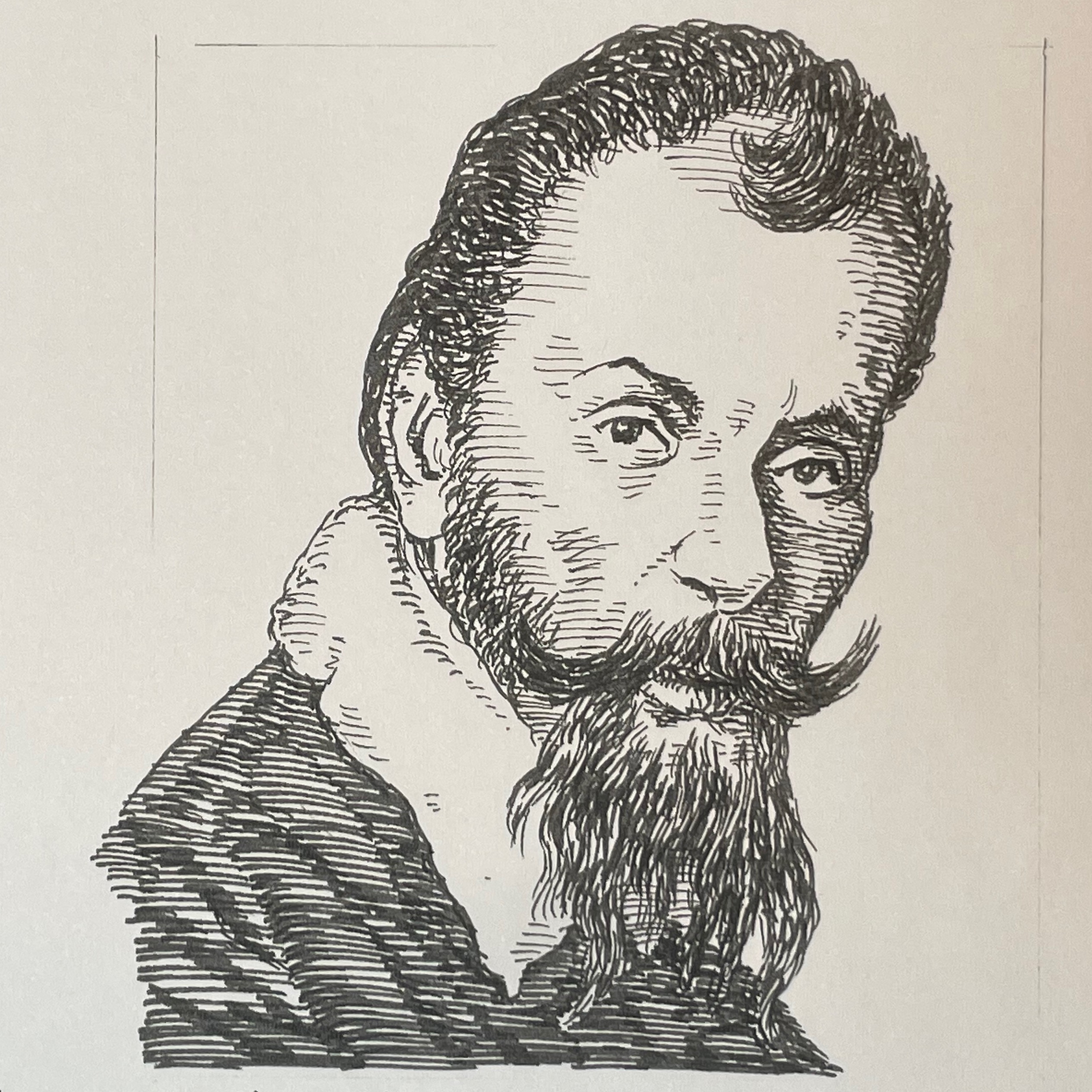

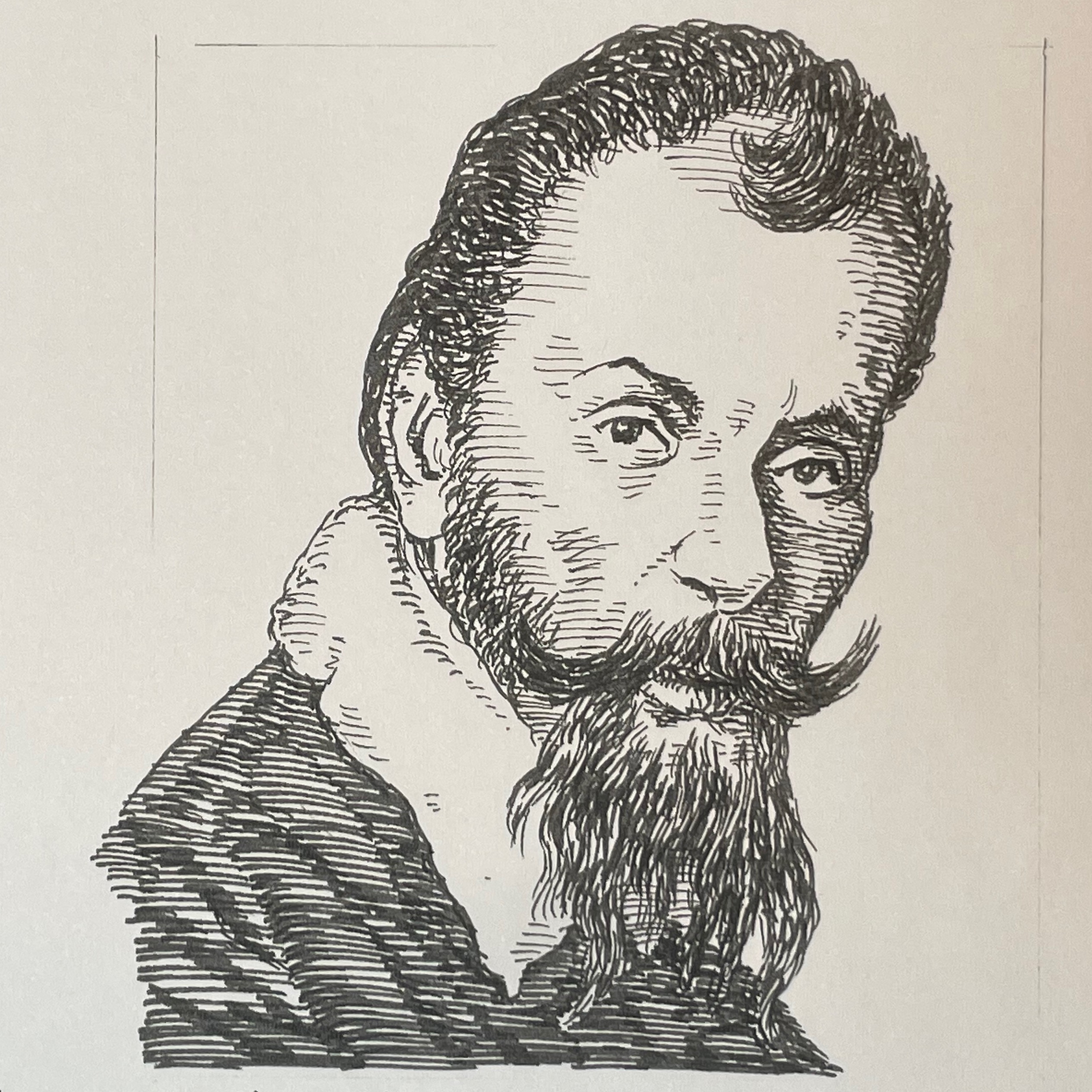

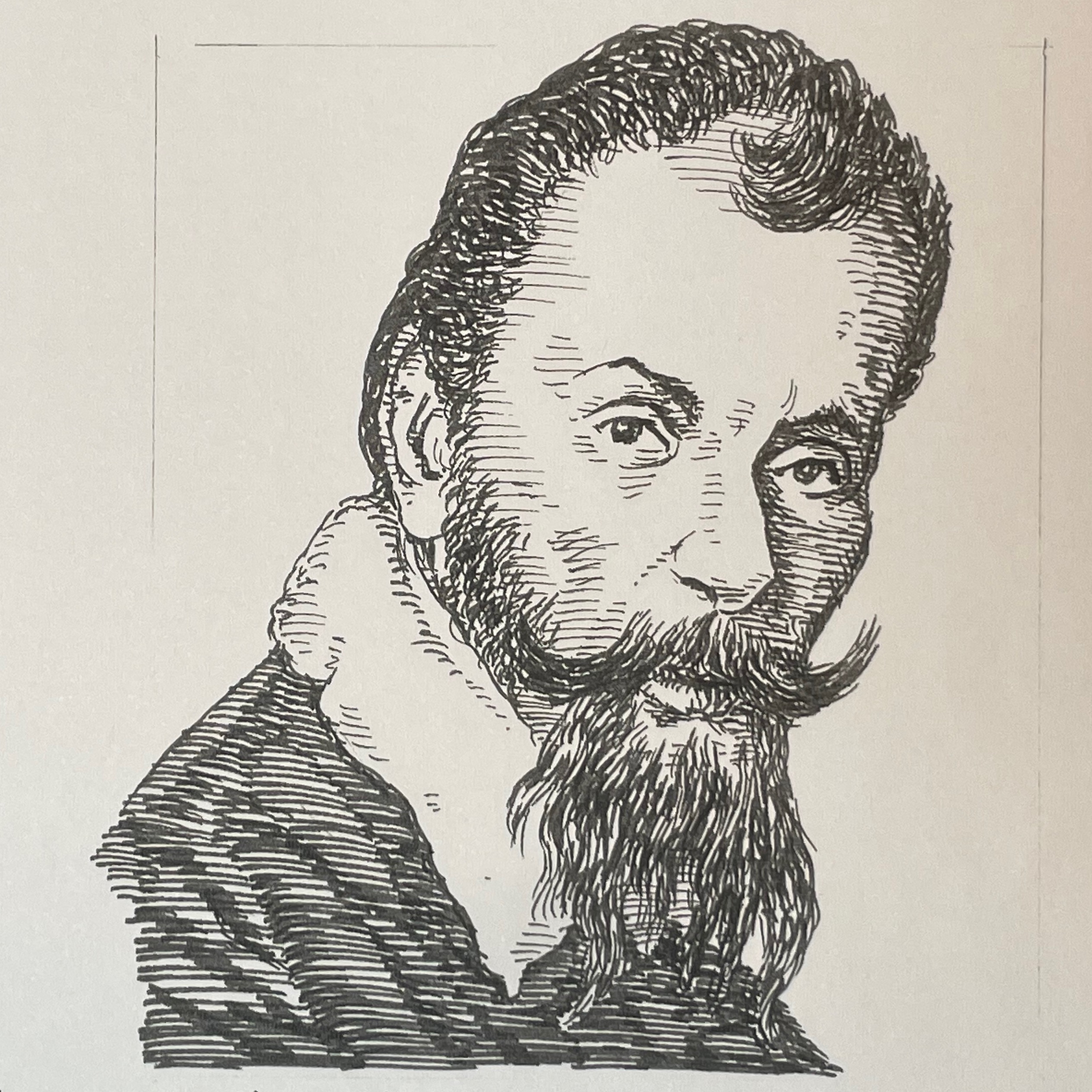

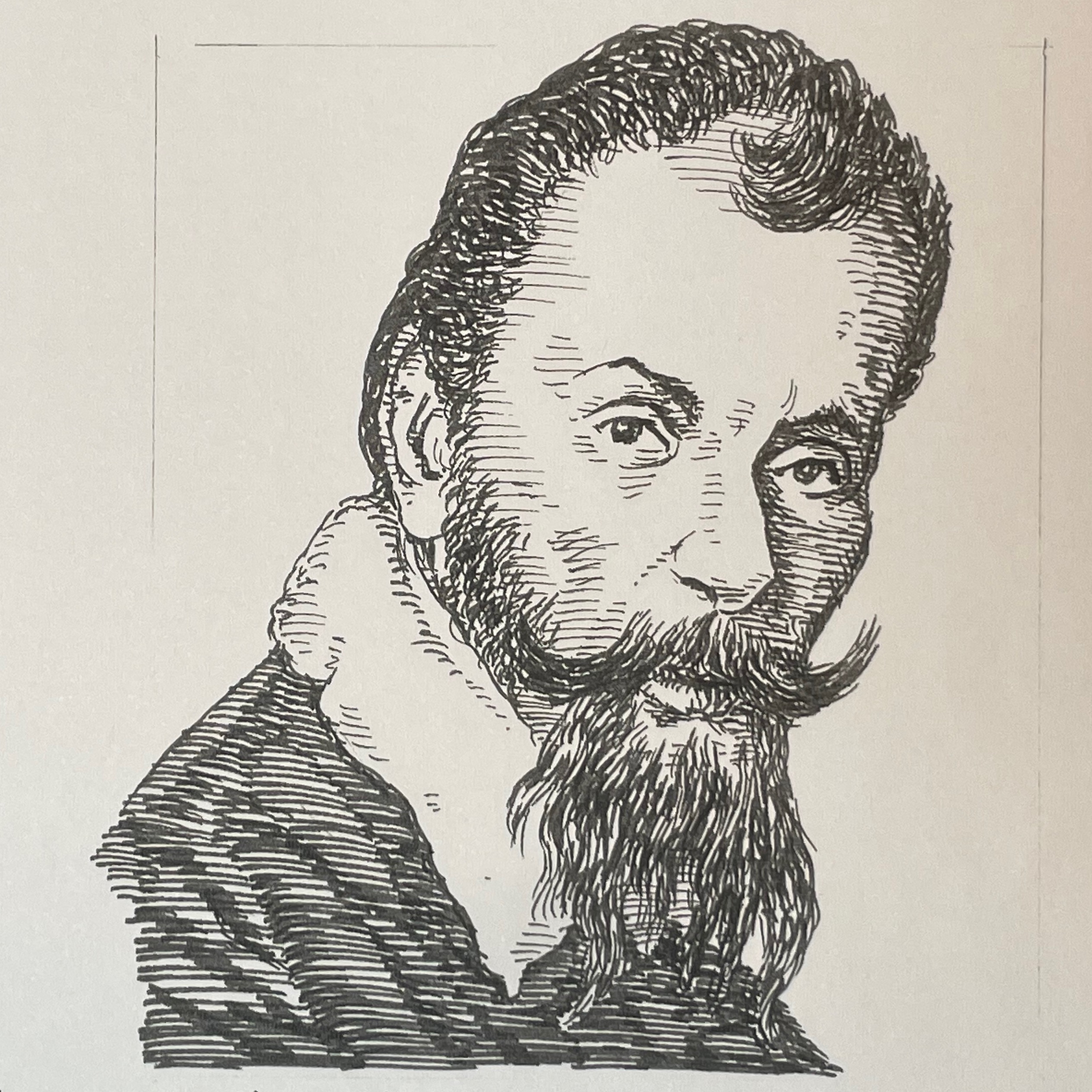

クラウディオ・モンテヴェルディ Claudio Monteverdi

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【音楽家の部屋|

モンテヴェルディ】オペラを開花させた作曲家

をお楽しみください

モンテヴェルディ

イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

Claudio Monteverdi

イタリア出身 1567-1643

ルネサンス音楽からのバロック音楽の時代で活躍

伝統あるサン・マルコ大聖堂楽長を1602年より

1607年に初演されたオルフェオを作曲し

バロック時代のオペラ到来となった

モンテヴェルディの最高傑作でありバロックオペラを代表する

ポッペーアの戴冠は今でも人々を魅了する演目

オペラを開花させた作曲家

モンテヴェルディ

今回はモンテヴェルディさんのイラストポートレートをお届けしました

ルネサンス末期からバロック初期にかけて音楽史に名を刻んだイタリアの作曲家でした

ルネサンスからバロックへ

モンテヴェルディさんはマドリガーレで個性的、そして革新的なアプローチを試みます

マドリガーレですか?

マドリガーレについてはこちらのポートレートをご覧ください

【音楽の部屋|マレンツィオ】伊出身・後期マドリガーレの巨匠

伝統的なポリフォニー技法に加えて通奏低音の旋律を活用したり…

その通奏低音に伴奏を加えて独唱曲や重唱曲を取り入れて新たな時代を模索していきます

そしてこの試みこそバロック様式となっていきました

オペラの歴史

1580年ごろ

カメラータの存在

カメラータは古代ギリシア劇の復興を目指すサークルとして活動をはじめます

カメラータ?

カメラータについてはわたしから紹介しましょう

ルネサンス後期にフィレンツェで

ジョヴァンニ・デ・バルディという有力者のもとに芸術家たちが集まって

芸術談義を行っていました

それがカメラータなのですね

そうです

そのカメラータたちはある仮説を立てていました

古代ギリシア劇は歌によって構成されていた?

古代ギリシア劇は歌によって構成されていたと…

なので歌によって構成されていたとすれば…

現代版古代ギリシア劇を

音楽によって綴られる演劇形式を現代版として作ろうと考えたのですね

おっしゃる通りです

そしてそのカメラータのメンバーで詩人のリヌッチーニ(1562-1621)が1597年に台本を書き

ダフネ

ペーリ(1561-1633)が作曲した作品"ダフネ"を発表

現存していませんが、これが世界初のオペラ作品と言われています

エウリディーチェ

現存しているオペラ作品は1600年初演された同じくペーリ作曲"エウリディーチェ"と言われています

これらの作品は全曲を通して朗唱によって作曲され、音楽的に完成しているとはいえませんでした

そこでモンテヴェルディが登場というわけですね

"エウリディーチェ"から7年後の1607年

マドリガル・コメディ作曲家を父に持つ

度々すみません

マドリガル・コメディについてはこちらをご参考にしてくださいね

【音楽の部屋|ヴェッキ】音楽劇の先駆け作曲家

ストリッジョ(1573-1630)の台本

オルフェオ

そしてわたしの作曲で"オルフェオ"を完成させました

このオルフェオの完成度をもってオペラが成立したと考えられているようです

L'Orfeo

このオルフェオ作品をYouTubeで発見しましたのでリンクさせていただきます

このカメラータの描いた演劇形式現代版は

オルフェオによって歌劇として地位を確立していき

イタリア全土に広がっていきました

そしてモンテヴェルディさんの最高傑作でありバロックオペラを代表作品といえば…

1643年に初演されたポッペーアの戴冠でしょう

L'incoronazione di Poppea

このポッペーアの戴冠作品をYouTubeで発見しましたのでリンクさせていただきます

こうして誕生したオペラは…

モンテヴェルディさんの手によってさらに発展

バロック期の舞台芸術の中で独自の存在を築きました

そしてイタリアからオペラはヨーロッパを北上していきます

さて今回はクラウディオ・モンテヴェルディを取り上げさせていただきました

いらすとすてーしょんでは西洋音楽を彩ってきた音楽家を…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

【音楽の部屋|パレストリーナ】ポリフォニー作曲の巨匠

【音楽の部屋|コメス】ビジャンシーコに変革をもたらした作曲家

【音楽の部屋|シュッツ】大バッハへ繋ぐドイツ音楽の父

【音楽の部屋|フレスコバルディ】南ドイツ・オルガン楽派の祖

音楽家の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

音楽家の部屋 Musicologist

音楽家の部屋Musicologistへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|高橋掬太郎】昭和時代編.215New!!

【文学の部屋|時雨音羽】昭和時代編.214

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします