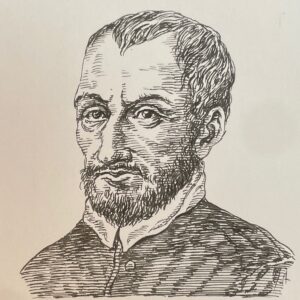

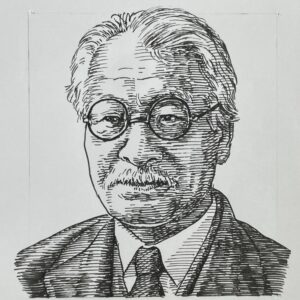

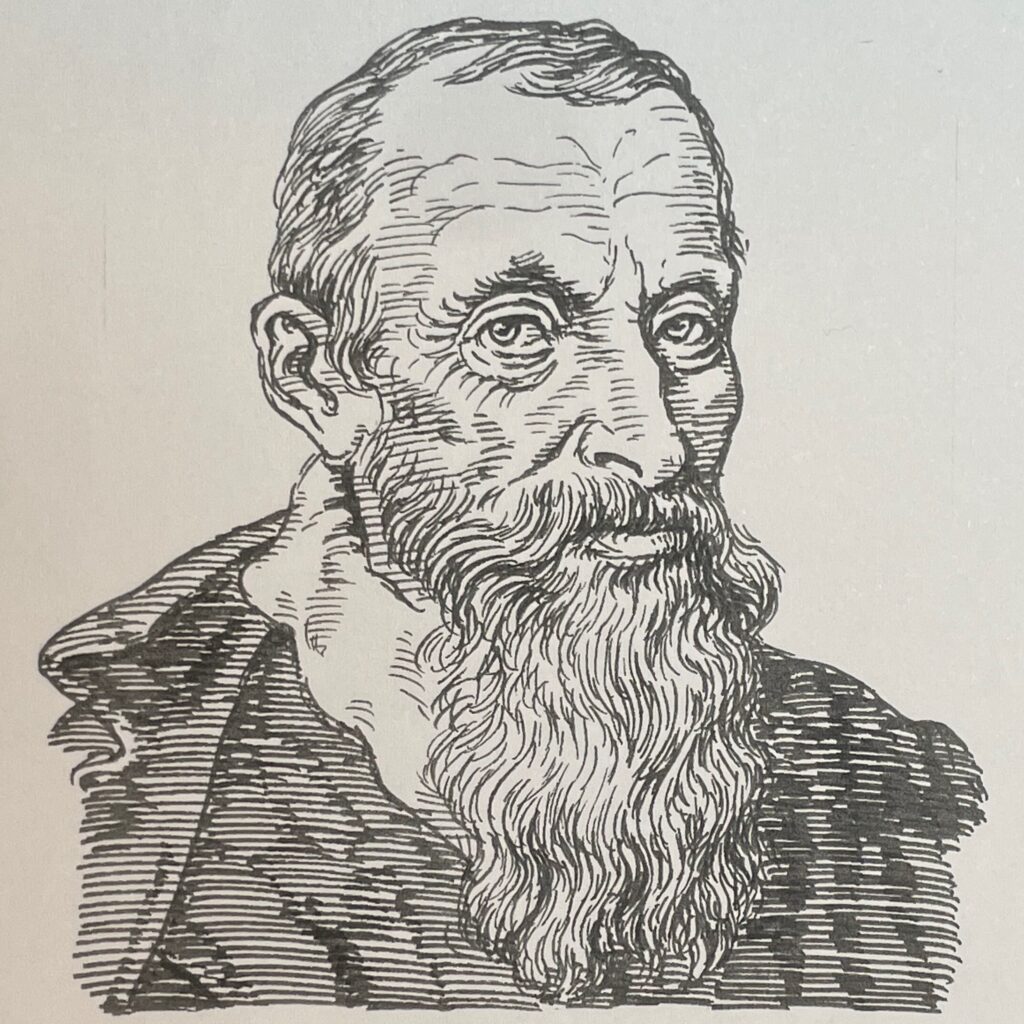

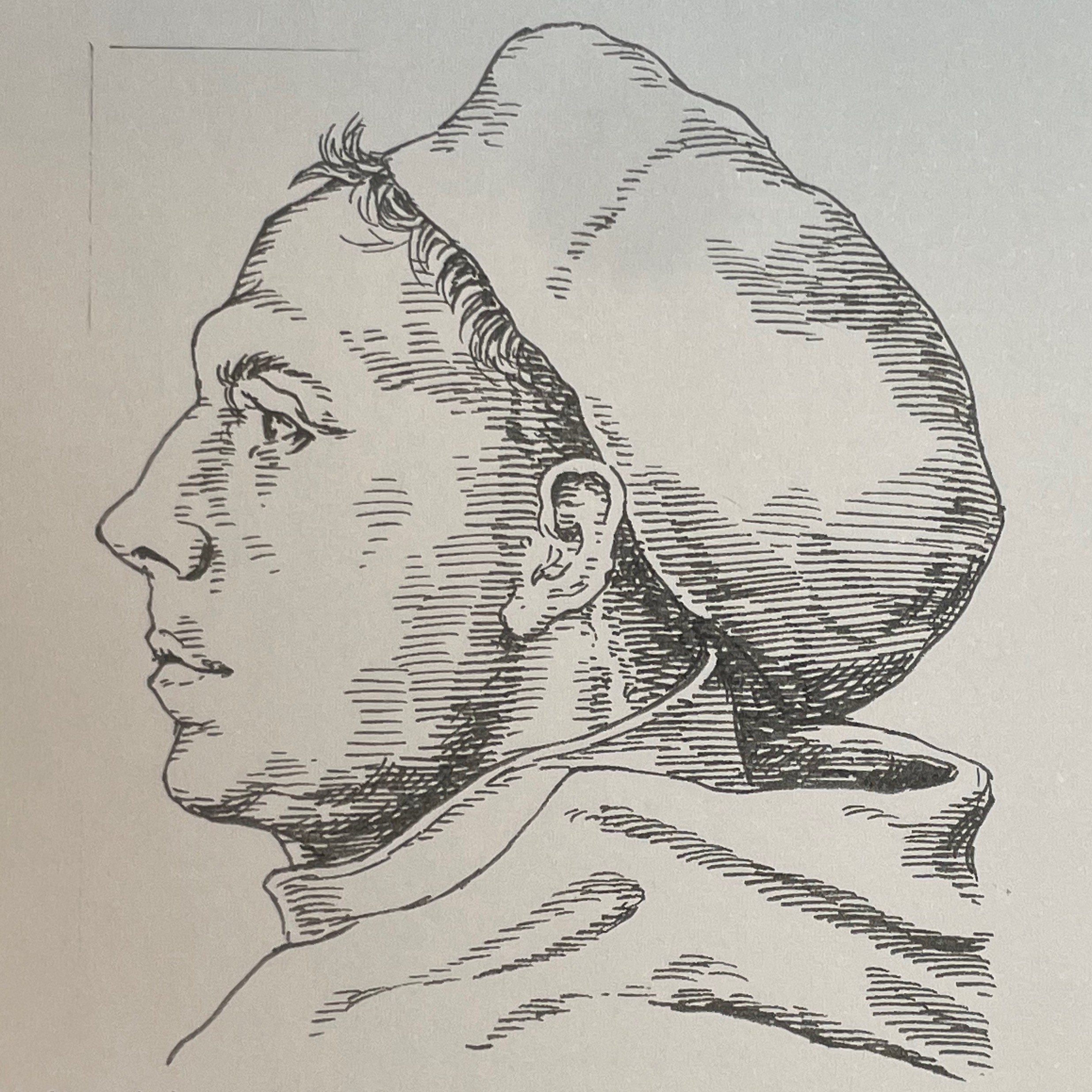

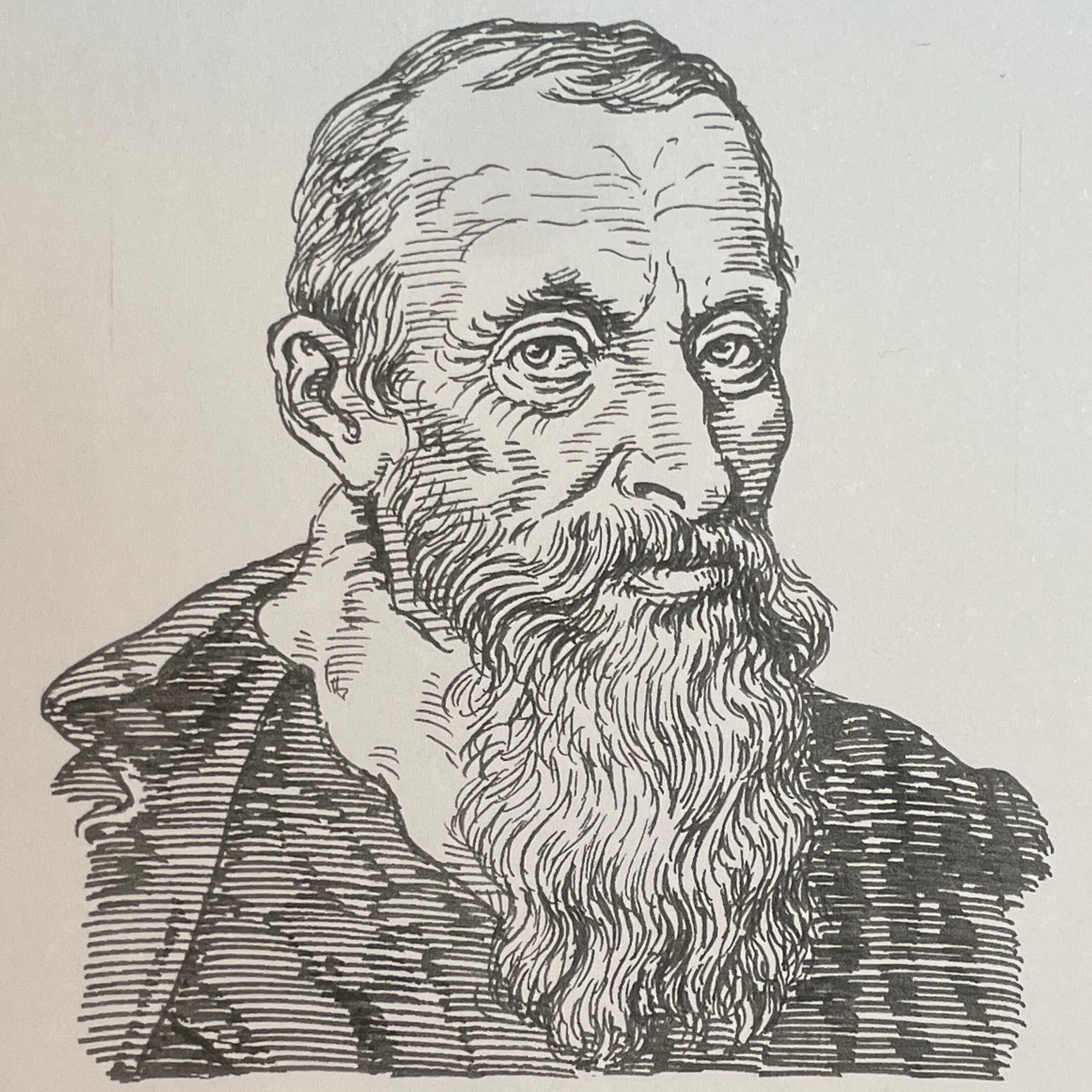

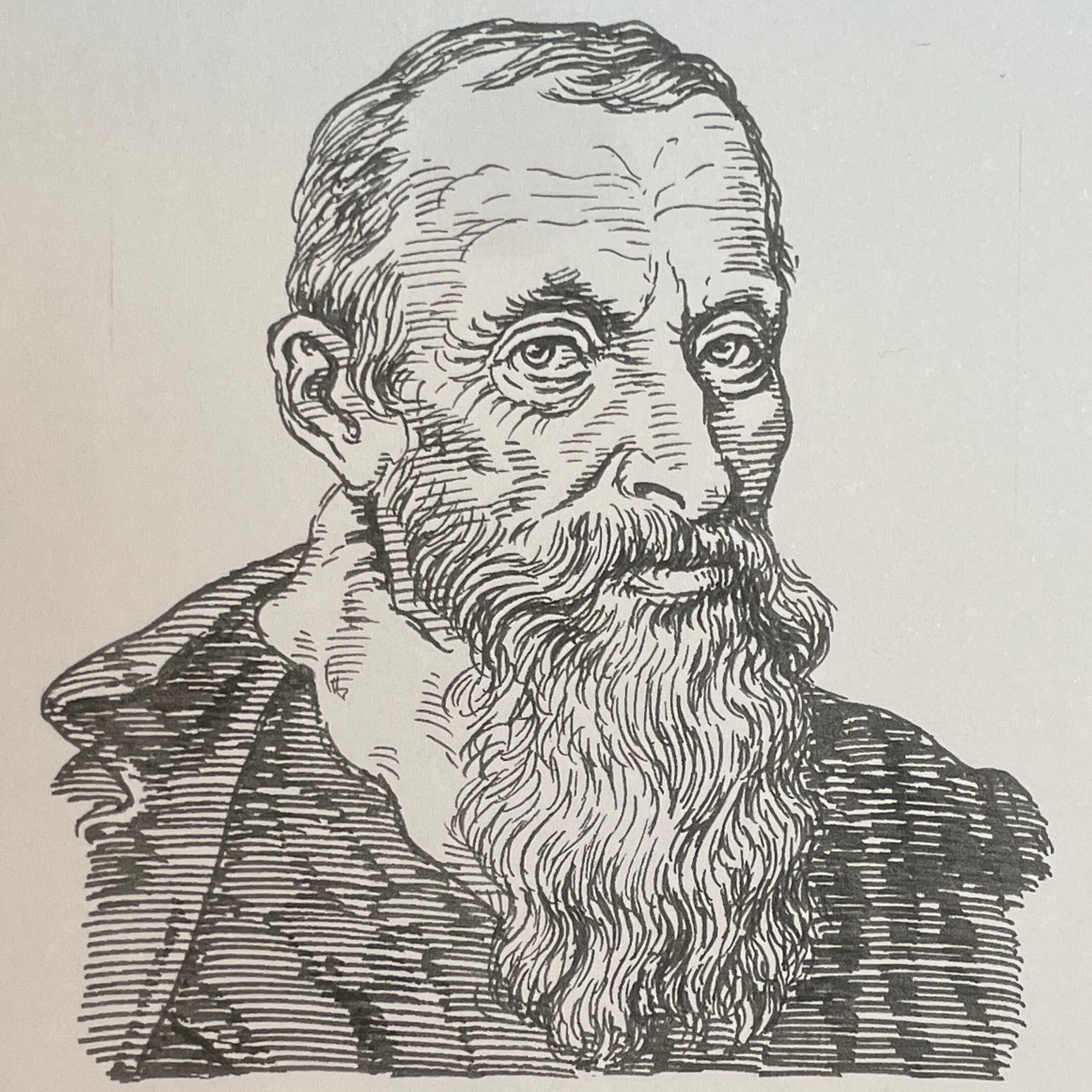

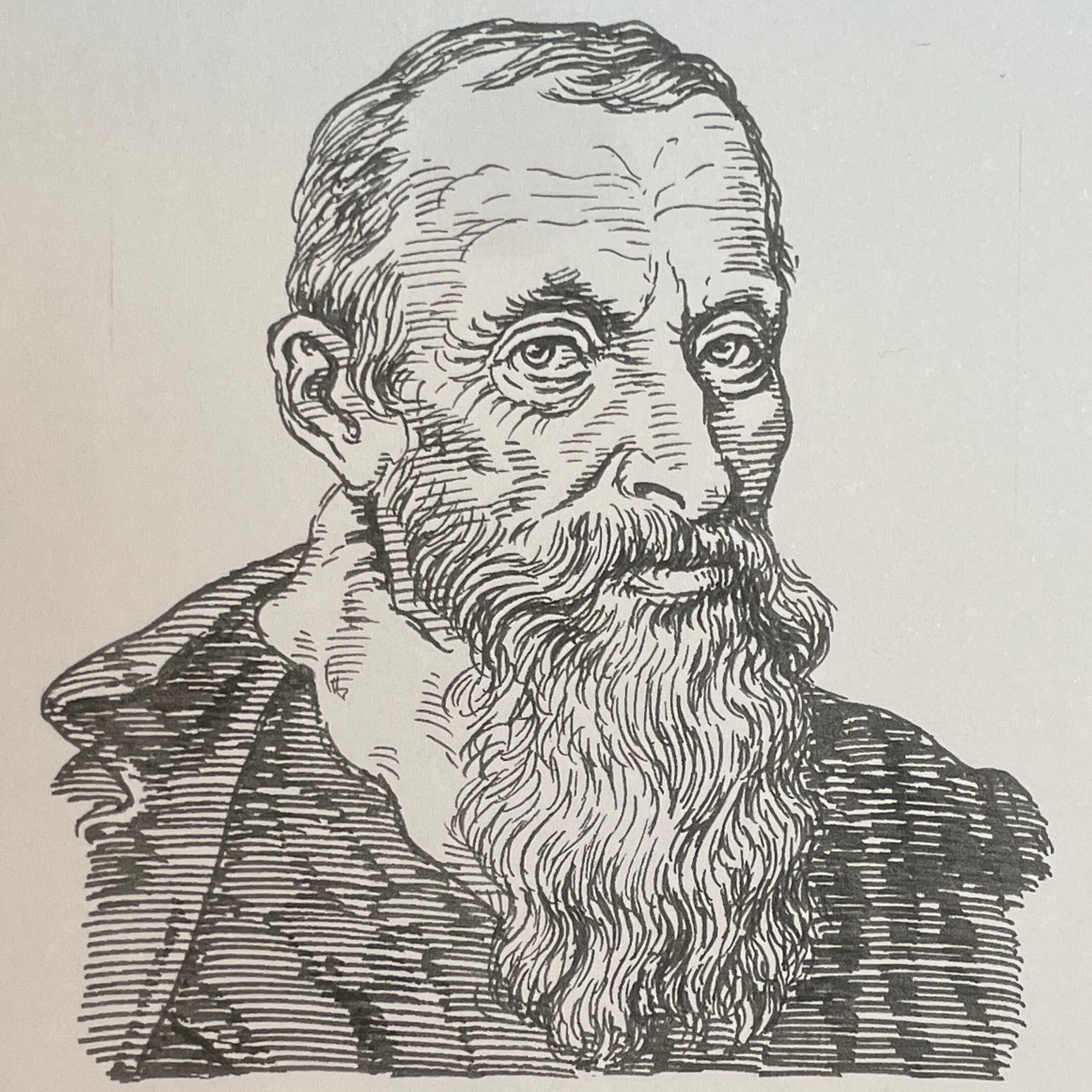

アダム・グンペルツハイマー

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【音楽家の部屋|

グンペルツハイマー】対立を回避させた作曲家

をお楽しみください

グンペルツハイマー

イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

ドイツ出身 1559-1625

アウグスブルクにある聖ウルリッヒ、

聖アフラ・ベネディクト会修道院で音楽を学び

聖アンナ・アウグスブルク教会の指導者カントルを務める

その後音楽理論を論文として

「Compendium musicae」を 1591 年に執筆

1681年までに13 版が出版

ヨーロッパ全土で教科書として発行され

その影響は偉大であったとされている

アダム・グンペルツハイマーって

Compendium musicaeで有名ですが…

今回はグンペルツハイマーさんのイラストポートレートをお届けしました

このグンペルツハイマーさんといえばCompendium musicae

Compendium musicaeは当初、聖アンナ・アウクスブルクの生徒たちに教えるための教科書でした

この教科書を著したことで音楽理論家と言われたりもしますね

そしてグンペルツハイマーさんの作曲はルター派と言われていますが…

グンペルツハイマーの作曲は友好がスタイルだったと思うよルター派と言われていますが…

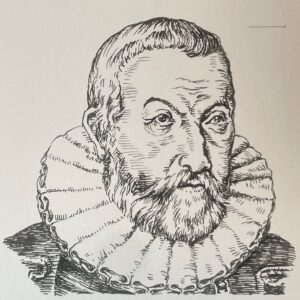

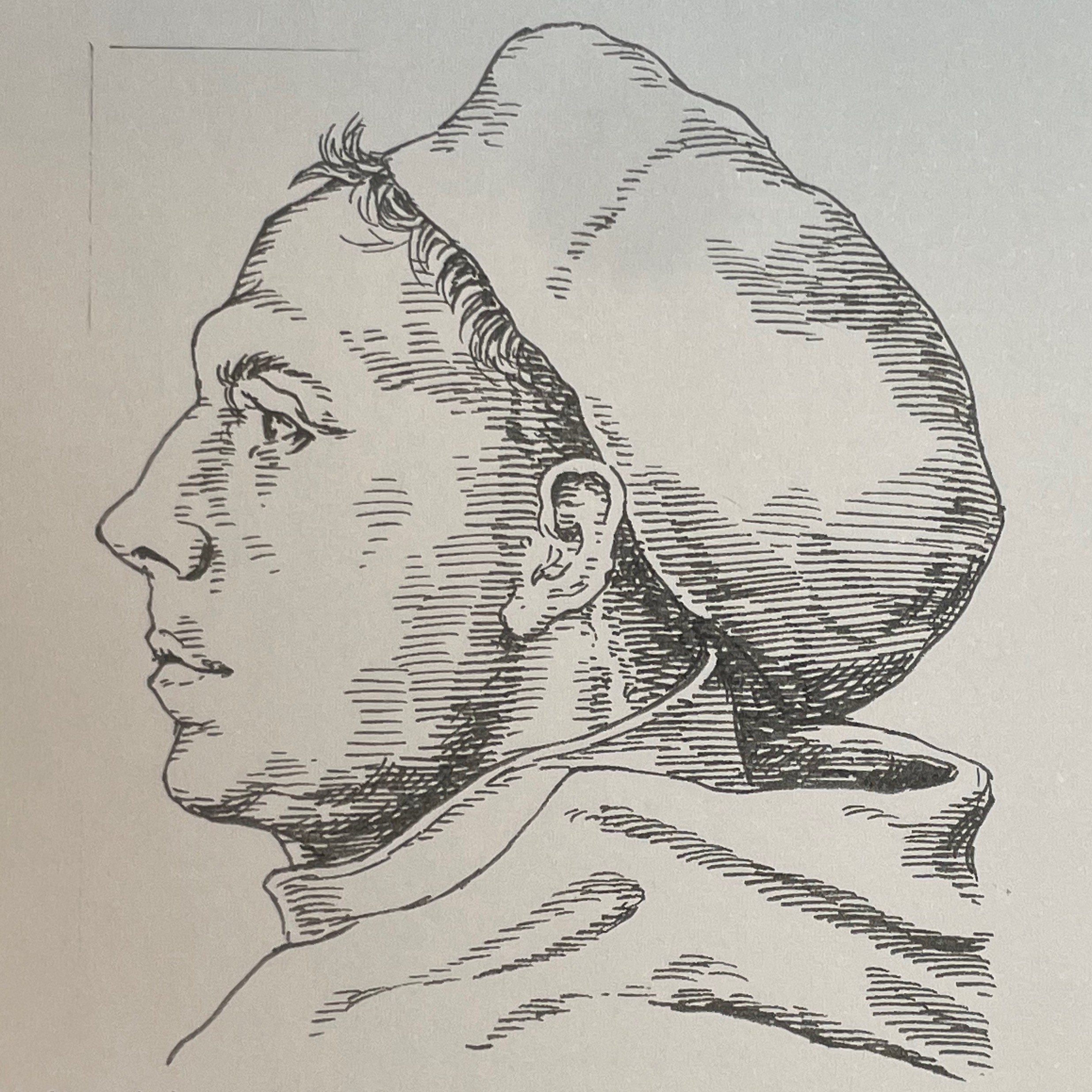

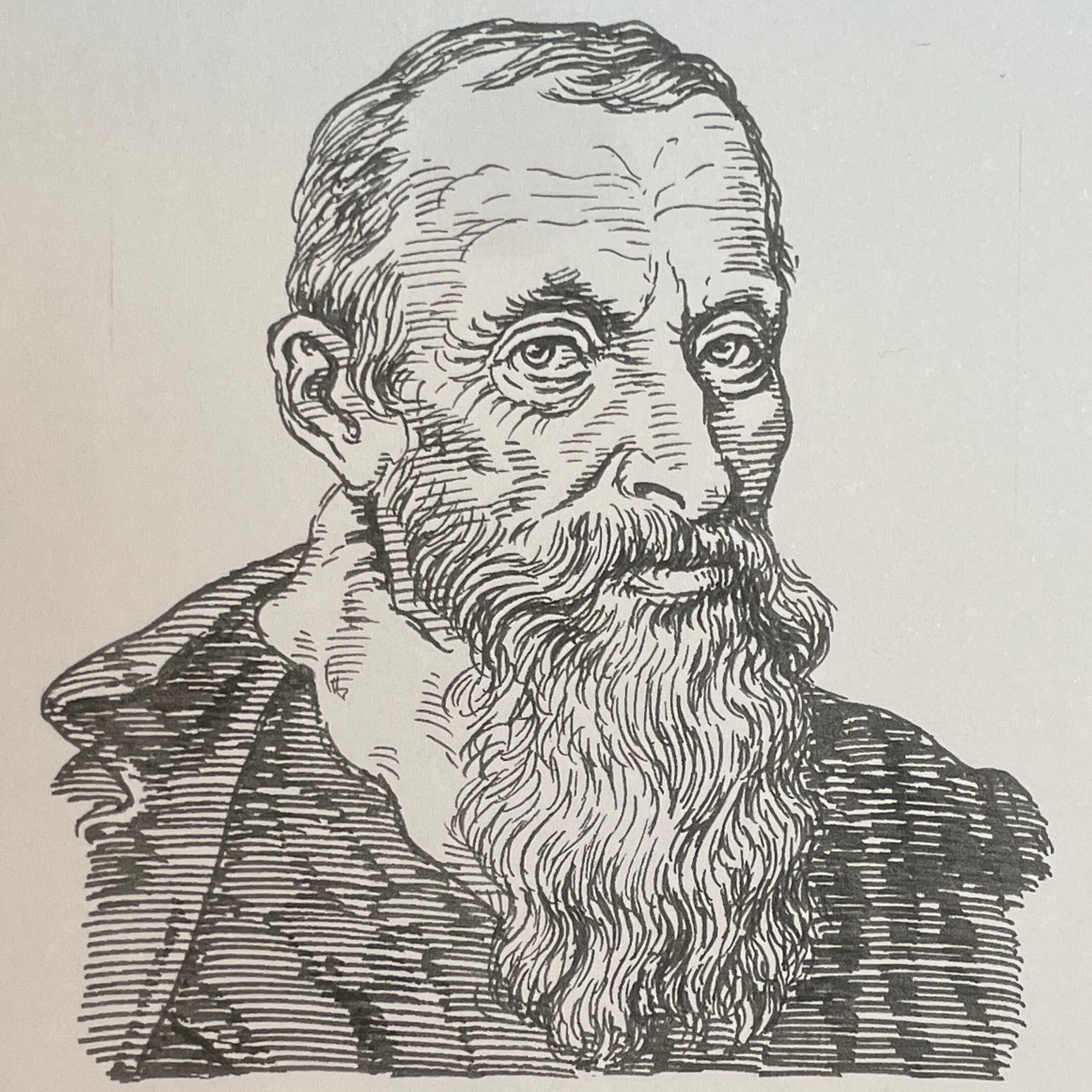

これは宗教改革を唱えたルターさん

【音楽の部屋|ルター】母国語で行った宗教改革

ラテン語とドイツ語を交互に歌う賛美歌

グンペルツハイマーはラテン語とドイツ語の詩を交互に歌う賛美歌を作ったんだ

わたしはラテン語をドイツ語にして作品にしたけど…

そのドイツ語の詩をグンペルツハイマーはまたラテン語に著したりしてさ…

ラテン語とドイツ語の詩を交互に設定した理由ですか?

カトリックとルター派の共栄を目指して

それはルター派の教会で、応答的に演奏できる賛美歌の必要性に応えるためでした

応答的に演奏できる賛美歌の必要性??

なんだか難しくなってきました

つまりこれまでのカトリックではラテン語、そしてルター派はドイツ語と対立を生んでしまった

そこでわたしは、ラテン語詩とドイツ語詩を別々のグループによって交互に歌わせたのです

そうすることで、宗教的な溝を埋めることを目指したのです

なるほど!すごいアイディアですね

わたしはカトリック教徒として育ち、教育を受けて…

そしてアウクスブルクを代表するルター派施設で仕事をしていました

カトリックとルター派の共栄

これこそがわたしの目指した姿でした

Compendium musicaeって

話を戻しまして

グンペルツハイマーさんといえばCompendium musicaeですが…

Compendium musicaeは聖アンナ・アウクスブルクの生徒たちに教えるための教科書として著しました

そして聖アンナ・アウクスブルクは音楽学校として大盛況

その教科書であったCompendium musicaeは瞬く間に各地に広がっていきました

Compendium musicaeは素晴らしい教科書だったのですね

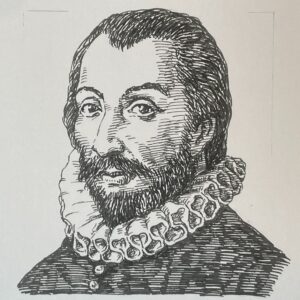

Compendium musicaeにはあのフランドル楽派のジョスカンも作品も取り上げられていたのですよね!

Compendium musicaeはカノンをはじめ、ビシニウムやモテットなど幅広いジャンルを採用していましたからね!

ジョスカン・デ・プレ登場

わたしも登場させてくれてありがとう

【音楽の部屋|ジョスカン】世界初出版された作曲家

さて今回はアダム・グンペルツハイマーをご紹介しました

いらすとすてーしょんでは西洋音楽を彩ってきた音楽家を…

これからもご紹介していきます

どうぞお楽しみに!

今回の内容はこちらの内容を参照して"いらすとすてーしょん"風にアレンジさせていただきました

CHARTERIS, Richard. A Survey of the Art Works Connected to Adam Gumpelzhaimer with Revelations about his Compendium musicae. [" Electronic British Library Journal"], 2021, 2021.

音楽家・新着偉人(It's New)はこちらから

【音楽の部屋|パレストリーナ】ポリフォニー作曲の巨匠

【音楽の部屋|コメス】ビジャンシーコに変革をもたらした作曲家

【音楽の部屋|シュッツ】大バッハへ繋ぐドイツ音楽の父

【音楽の部屋|フレスコバルディ】南ドイツ・オルガン楽派の祖

音楽家の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

音楽家の部屋 Musicologist

音楽家の部屋Musicologistへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49New!!

【文学の部屋|徳富蘇峰】明治時代編.48

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします