和歌山県出身 From Wakayama

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして和歌山県出身の偉人たち を

お楽しみください

和歌山県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

和歌山県出身・新着偉人(It's New)

【文学の部屋|中上健次】昭和時代編.208

2026-01-19

【文学の部屋|有吉佐和子】昭和時代編.174

2025-12-08

【文学の部屋|平畑静塔】昭和時代編.103

2025-09-21

【文学の部屋|佐藤春夫】大正時代編.37

2025-05-27

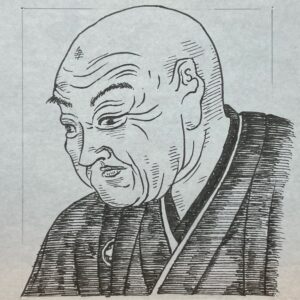

【文学の部屋|井原西鶴】江戸時代編.2

2025-02-09

【文学の部屋|宗祇】室町・桃山時代編.1

2025-02-07

【経営者の部屋|濱口梧陵】江戸時代編.23

2025-01-13

【経営者の部屋|松下幸之助】昭和時代編.1

2024-11-13

【経営者の部屋|山葉寅楠】明治時代編.28

2024-09-28

【経営者の部屋|紀伊國屋文左衛門】江戸時代編.16

2024-08-25

Oly / Para Memorial④ 前畑秀子

2024-07-28

【医学の部屋|華岡青洲】ビフォーアフターP.F.シーボルト編④

2024-04-17

【画家の部屋|下村観山】誰もが認めた日本画

2023-10-10

【経営者の部屋|松下幸之助】Panasonicの祖

2023-04-03

【探究ネタ】「徳川吉宗」江戸幕府第八代征夷大将軍

2023-01-30

【文学の部屋|井原西鶴】好きやねん大阪文学の祖

2022-10-31

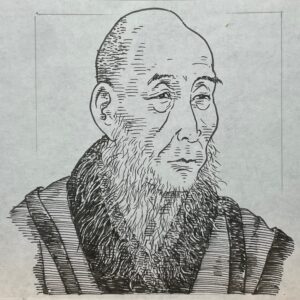

【探究ネタ】「明恵」日本の宗教に携われた人々

2022-05-18

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|門田ゆたか】昭和時代編.219New!!

2026-02-03

【文学の部屋|野村俊夫】昭和時代編.218

2026-02-02

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします