三重県出身 From Mie

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして三重県出身の偉人たち を

お楽しみください

三重県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

三重県出身・新着偉人(It's New)

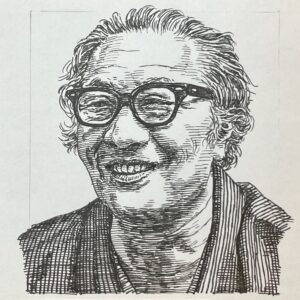

【文学の部屋|近藤啓太郎】昭和時代編.82

2025-08-18

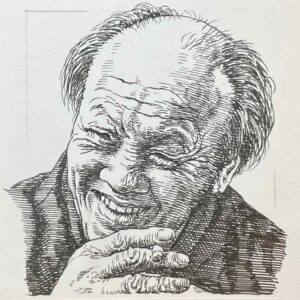

【文学の部屋|丹羽文雄】昭和時代編.45

2025-07-12

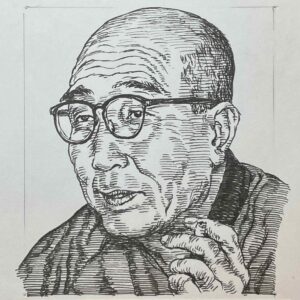

【文学の部屋|尾崎一雄】昭和時代編.24

2025-06-21

【文学の部屋|江戸川乱歩】昭和時代編.14

2025-06-11

【文学の部屋|松尾芭蕉】江戸時代編.3

2025-02-10

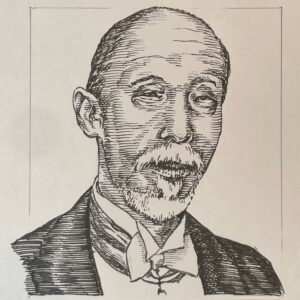

【経営者の部屋|村山龍平】明治時代編.27

2024-09-27

【経営者の部屋|大谷嘉兵衛】明治時代編.21

2024-09-21

【経営者の部屋|竹川竹斎】江戸時代編.17

2024-08-26

【経営者の部屋|三井高利】江戸時代編.6

2024-08-15

【医学の部屋|宇田川玄真】ビフォーアフター解体新書編⑥

2024-04-13

【医学の部屋|本居宣長】江戸時代の意外な医業者①

2024-04-01

【松浦武四郎】世界一の北海道通

2023-08-23

【文学の部屋|丹羽文雄】50年代の渋谷ブームの火付け役

2023-05-20

【経済学者の部屋|中山伊知郎】労働問題における政府のご意見番

2023-03-17

【江戸文学|俳諧の連歌】「松尾芭蕉」俳句を芸術へ

2022-12-18

【探究ネタ】「夢窓疎石」日本の宗教に携われた人々

2022-05-24

【医学の部屋|宇田川玄真 Genshin Utagawa】芝蘭堂四天王筆頭

2022-05-22

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209New!!

2026-01-22

【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49

2026-01-21

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします