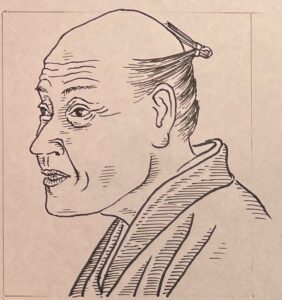

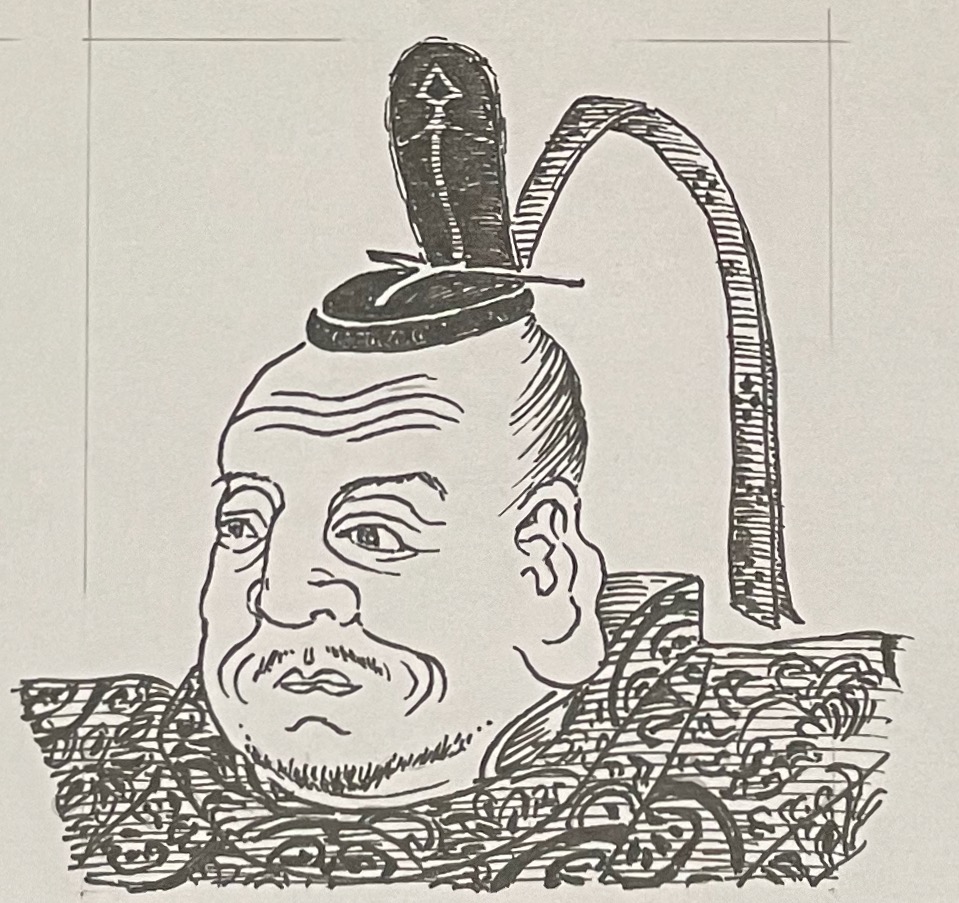

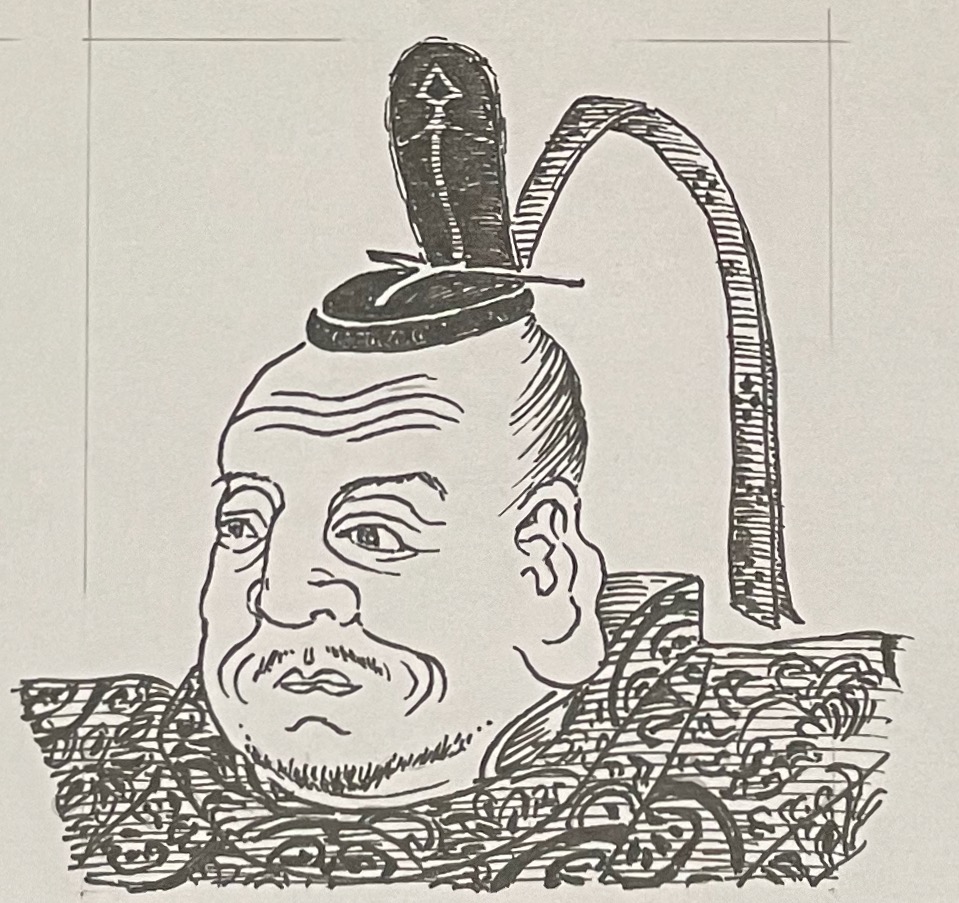

山東京伝 Kyōden Santō

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【江戸文学|戯作】

「山東京伝」江戸時代のベストセラー作家

をお楽しみください

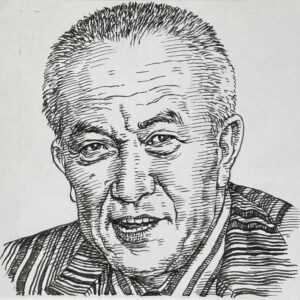

山東京伝イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

この時代の幕府の取り締まりに応じて自在に

作風を変化させた代表的人物

江戸後期の花形作家

江戸文学へようこそ①戯作って??

案内はわたし山東京伝です

よう来たな!

わたしは山東京伝と申す

本名…実は岩瀬 醒(さむる)って言うんだ

おっと、戯作についてだったな

戯作は江戸時代後期

戯作って言うのは、江戸時代の後期に

つくられた小説諸々の総称なんだ

江戸時代の後期につくられた小説って

何があるかって?

それは…おいら達が…お上の逹しの目を

掻い潜って、取り締まられないように

したんだよ

戯作にも色々な種類がある

洒落本だろ

黄表紙(きびょうし)だろ

滑稽本だろ

後期読本に人情本、それに合巻

(黄表紙を長編化したもの・ごうかん)

なんて言うのもある

とにかく、江戸中期は上方(京阪地方)が

文学の中心だったが、後期になってくると

江戸に舞台は移ってくる

そもそも戯作は娯楽提供

それが寛政の改革っていうやつで、

取り締まりの対象になってしまったから、

ワシら大変だったんだ

江戸文学へようこそ②戯作の一つ、洒落本って

またまた案内はわたし山東京伝です

またまた登場したぞ

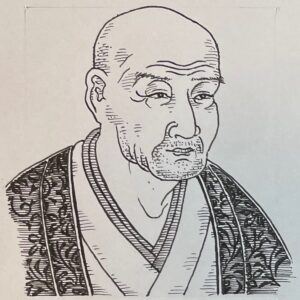

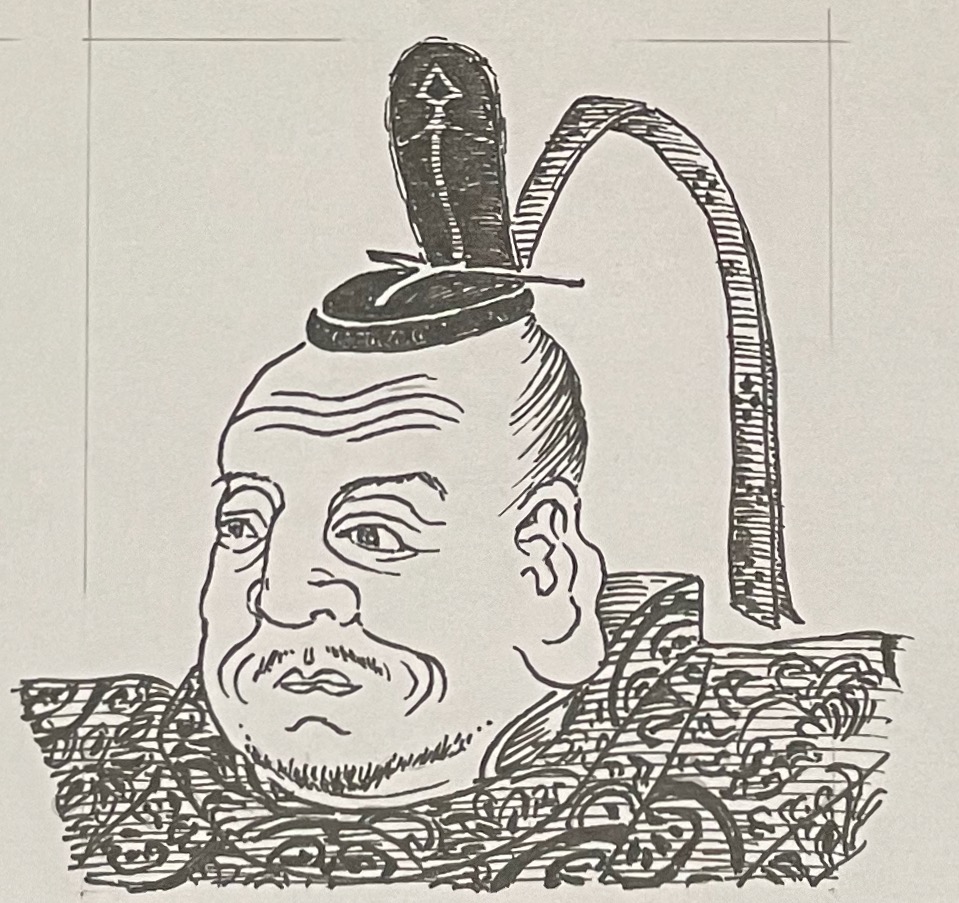

初代将軍家康登場

お邪魔するぞ

これはこれは徳川殿

2023年の大河ドラマ知ってるか?

あなた様の物語でしょ!

「どうする家康」ってやつ

なんだ、知ってたか

ついでにわたしの

イラストポートレートも見に来てくれよ

【探究ネタ】「徳川家康」話題沸騰〜どうする家康〜

番宣に来たんですか?

いやいや、洒落本って

なんなんだろうと思ってね

へぇ、洒落本ですか

わたしが幕府をひらいてから150年以上も

経って、話題になったんだよね?

洒落本は遊里が舞台?

洒落本は遊里を舞台とした

遊女と客の物語でしてね

なんと!?

まっ、その本の内容は置いといて、

洒落本にとある技法を用いたんですよ

とある技法?

進化した文技法はト書き

ト書きっす

と・が・き?

ト書きって?

ト書きってのは、その…

なんて言うんですかね

登場人物の動作や行動、心情などを

著したもので…

例えば、どんな?

例えば…ですか…

強いて言うなら…

京伝

「このコーナーに家康殿がおいでなすった」

〜なんで家康なんだよぉ〜

家康

「洒落本について教えてよ」

〜なんで俺がこんなこと

聞かないといけないんだぁ〜

と言うように、〜で括ったところが

ト書きって感じでさ

なるほど!それがト書きかぁ

家康殿に理解していただいて

ようござんした

〜ほんとに分かったのかなぁ〜

文学者・新着偉人(It's New)はこちらから

【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206New!!

【文学の部屋|大江健三郎】昭和時代編.205New!!

【文学の部屋|井上ひさし】昭和時代編.204New!!

【文学の部屋|小田 実】昭和時代編.203New!!

文学の部屋へようこそ

出身国別、都道府県でお届けしています

文学の部屋 Literature

文学の部屋Literatureへようこそ。SyusukeGalleryよりイラストポートレートをお届けさせていただきます。

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|永 六輔】昭和時代編.206New!!

【文学の部屋|大江健三郎】昭和時代編.205

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします