山形県出身 From Yamagata

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして山形県出身の偉人たち を

お楽しみください

山形県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

山形県出身・新着偉人(It's New)

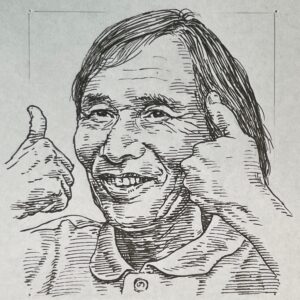

【文学の部屋|井上ひさし】昭和時代編.204

2026-01-15

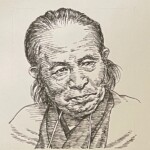

【文学の部屋|藤沢周平】昭和時代編.141

2025-10-29

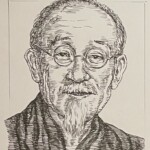

【文学の部屋|吉野 弘】昭和時代編.139

2025-10-27

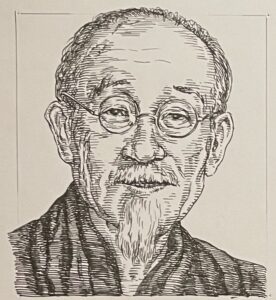

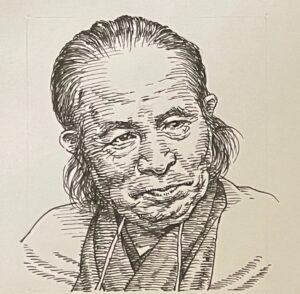

【文学の部屋|斎藤茂吉】大正時代編.19

2025-05-08

【文学の部屋|浜田広介】大正時代編.11

2025-04-14

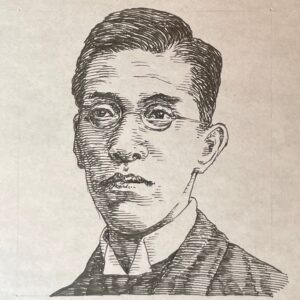

【文学の部屋|高山樗牛】明治時代編.13

2025-03-24

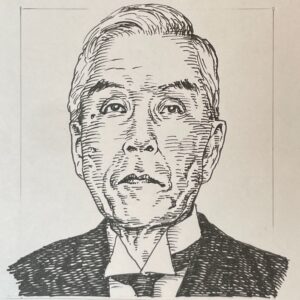

【経営者の部屋|池田成彬】明治時代編.49

2024-10-19

【建築家の部屋|佐野利器】いまでは当たり前の耐震構造を始めて提唱した建築家

2022-09-19

【建築家の部屋|伊東忠太】築地本願寺設計した建築家は日本建築史の祖

2022-09-17

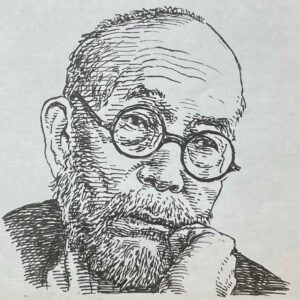

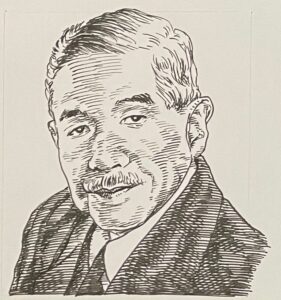

【ファインダーの巨匠|土門 拳】 私のレンズで真実の底まで暴く

2022-04-20

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|山上路夫】昭和時代編.232New!!

2026-02-16

【文学の部屋|水島 哲】昭和時代編.231

2026-02-15

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

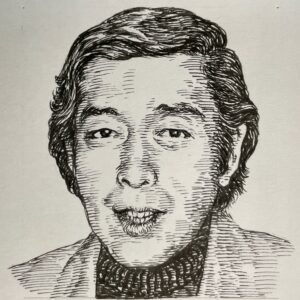

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします