滋賀県出身 From Shiga

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして滋賀県出身の偉人たち を

お楽しみください

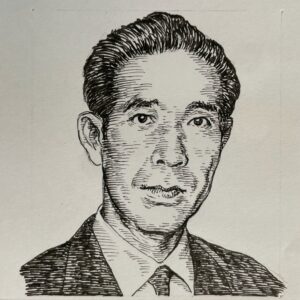

滋賀県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

滋賀県出身・新着偉人(It's New)

【文学の部屋|団 鬼六】昭和時代編.182

2025-12-17

【文学の部屋|塚本邦雄】昭和時代編.125

2025-10-13

【文学の部屋|外村 繁】昭和時代編.98

2025-09-16

【文学の部屋|能因】平安時代編.9

2025-01-27

【経営者の部屋|堤 康次郎】大正時代編.11

2024-11-10

【経営者の部屋|伊庭貞剛】明治時代編.24

2024-09-24

【経営者の部屋|伊藤忠兵衛】明治時代編.15

2024-09-15

【経営者の部屋|小林吟右衛門(初代)】江戸時代編.19

2024-08-28

【経営者の部屋|広瀬宰平】江戸時代編.13

2024-08-22

【経営者の部屋|西川甚五郎(9代目)】江戸時代編.7

2024-08-16

【経営者の部屋|塚本定次】江戸時代編.1

2024-08-10

【医学の部屋|中江藤樹】江戸の儒学と医学①

2024-04-04

【画家の部屋|狩野山楽】京狩野の祖

2023-09-22

【探究ネタ】「浅井長政」最強の三姉妹の父

2023-02-10

【儒学・陽明学|中江藤樹 Tozyu Nakae】日本陽明学の祖

2022-11-21

【探究ネタ】「木食応其」日本の宗教に携われた人々

2022-06-07

【探究ネタ】「最澄」日本の宗教に携われた人々

2022-05-17

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|大高ひさを】昭和時代編.222New!!

2026-02-06

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします