長崎県出身 From Nagasaki

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして長崎県出身の偉人たち を

お楽しみください

長崎県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

長崎県出身・新着偉人(It's New)

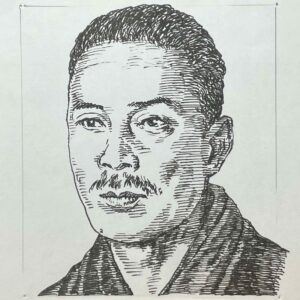

【文学の部屋|半井桃水】明治時代編.46

2026-01-02

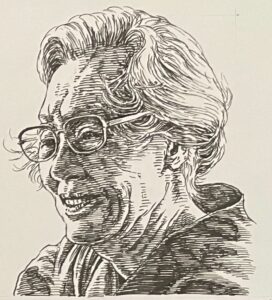

【文学の部屋|佐多稲子】昭和時代編.159

2025-11-23

【文学の部屋|山本健吉】昭和時代編.108

2025-09-26

【文学の部屋|伊東静雄】昭和時代編.106

2025-09-24

【文学の部屋|田中千禾夫】昭和時代編.102

2025-09-20

【文学の部屋|河上徹太郎】昭和時代編.97

2025-09-15

【文学の部屋|広津柳浪】明治時代編.24

2025-04-20

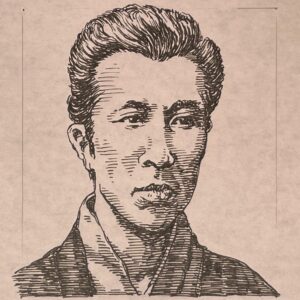

【文学の部屋|福地桜痴(源一郎)】明治時代編.1

2025-03-12

【経営者の部屋|三浦甲子二】昭和時代編.41

2025-01-10

【経営者の部屋|松永安左エ門】大正時代編.1

2024-10-31

【経営者の部屋|大浦 慶】江戸時代編.18

2024-08-27

【医学の部屋|楠本たき】ビフォーアフターP.F.シーボルト編⑥

2024-04-19

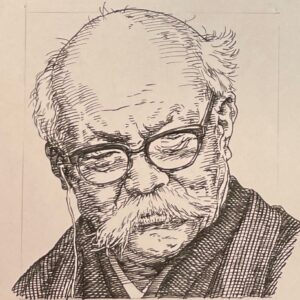

【物理学者の部屋|長岡半太郎】初代大阪帝国大学総長

2023-07-07

【ジャーナリストの部屋|半井桃水】弟子は樋口一葉

2023-04-23

【文壇発見】「佐多稲子」8月9日11時2分、今日読みたい1冊・樹影 文学の部屋

2022-08-09

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|深田久弥】昭和時代編.209New!!

2026-01-22

【文学の部屋|高頭仁兵衛】明治時代編.49

2026-01-21

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします