福井県出身 From Fukui

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして福井県出身の偉人たち を

お楽しみください

福井県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

福井県出身・新着偉人(It's New)

【文学の部屋|水上 勉】昭和時代編.79

2025-08-15

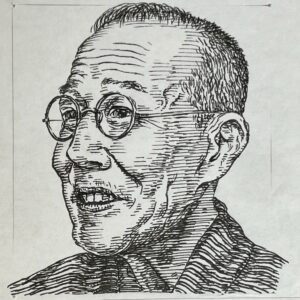

【文学の部屋|中野重治】昭和時代編.35

2025-07-02

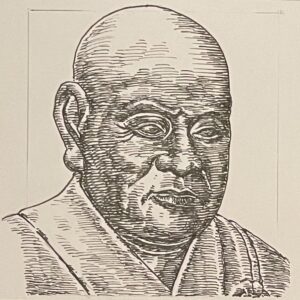

【文学の部屋|近松門左衛門】江戸時代編.5

2025-02-12

【江戸文学|浄瑠璃・歌舞伎】「近松門左衛門」今も人気曽根崎心中

2023-04-01

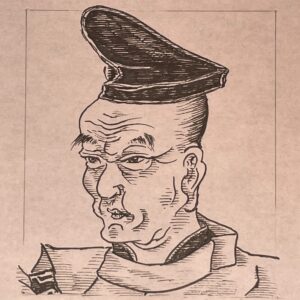

【探究ネタ】「朝倉義景」 103年の歴史を閉じた男 日本史からみた偉人たち

2022-07-29

【探究ネタ】「朝倉孝景」 103年の歴史を築いた男 日本史からみた偉人たち

2022-07-28

【探究ネタ】「泰澄」日本の宗教に携われた人々

2022-05-26

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|花森安治】昭和時代編.196New!!

2026-01-07

【文学の部屋|平山蘆江】昭和時代編.195

2026-01-06

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします

/2075165932.jpeg)

/4181912945.jpeg)

-292x300.jpeg)

-300x296.jpeg)