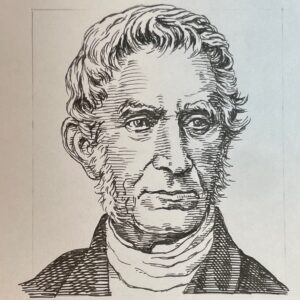

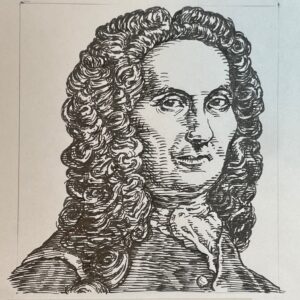

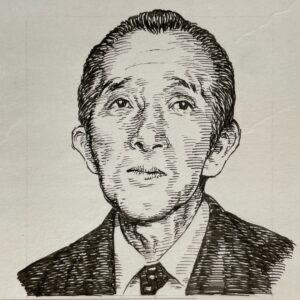

カール・ワイエルシュトラス Karl Weierstrass

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは【数学者の部屋|

ワイエルシュトラス】無学位の大教授

をお楽しみください

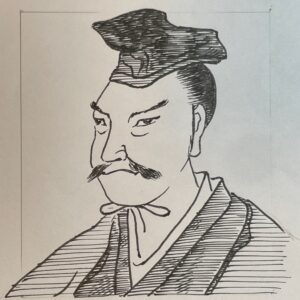

ワイエルシュトラス

イラストポートレート(Syusuke Galleryより)

ドイツ出身 1815-1897

Gudermann(1798-1852)の講義により楕円関数に影響を受ける

関数要素・解析接続の概念を導入し解析関数を定義して解析関数論を樹立

またこの解析関数論からノルウェーの数学者アベールの生み出した

アベール関数をさらに研究し応用

数学者・新着偉人

(It's New)はこちらから

【数学者の部屋|ケトレー】BMIを提唱した統計学者

2023-08-18

【数学者の部屋|ダランベール】博識の方程式

2023-08-16

【数学者の部屋|チューリング】終戦へ導く暗号読解

2023-08-15

【数学者の部屋|マハラノビス】世界が尊敬する統計学者

2023-08-14

【数学者の部屋|ウィーナー】人と機会を繋ぐ巨人

2023-08-13

【数学者の部屋|関 孝和】世界に通用した和算の先駆者

2023-08-12

【数学者の部屋|アーベル】永遠に息づく代数学の解

2023-08-11

【数学者の部屋|ラプラス】謎解きの天才

2023-08-10

【数学者の部屋|モンジュ】平面に空間を描く天才

2023-08-09

【数学者の部屋|ラグランジュ】数学で新たな力学を導く

2023-08-08

【数学者の部屋|モアブル】発展させた確率論

2023-08-07

【数学者の部屋|ベルヌーイ】確率論を導くパイオニア

2023-08-06

【数学者の部屋|ライプニッツ】天才を超えた天才

2023-08-05

【数学者の部屋|フェルマー】350年も解けなかった問題の提起者

2023-08-04

【数学者の部屋|カルダーノ】確率論からギャンブルを説いた男

2023-08-03

【数学者の部屋|フィボナッチ】西洋にアラビア数字を導入した男

2023-08-02

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|門田ゆたか】昭和時代編.219New!!

2026-02-03

【文学の部屋|野村俊夫】昭和時代編.218

2026-02-02

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

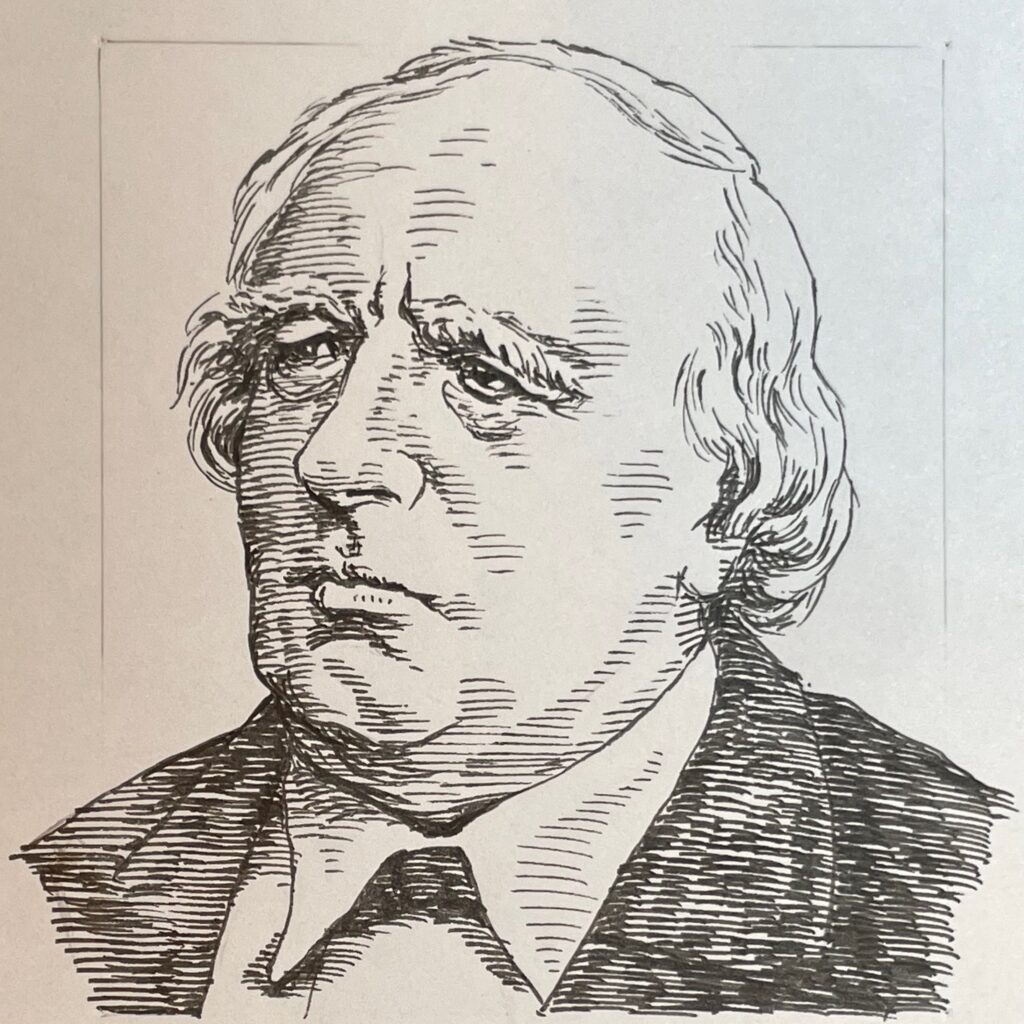

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします