奈良県出身 From Nara

ようこそ!フリーイラストポートレートと

歴史の停車場「いらすとすてーしょん」へ

こちらのページでは出生都道府県別イラスト

ポートレートとして奈良県出身の偉人たち を

お楽しみください

奈良県出身イラストポートレート(Syusuke Galleryより )

奈良県出身・新着偉人(It's New)

【文学の部屋|住井すゑ】昭和時代編.154

2025-11-18

【文学の部屋|中川正文】昭和時代編.127

2025-10-15

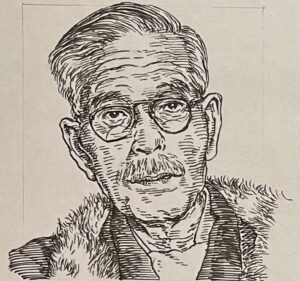

【文学の部屋|保田與重郎】昭和時代編.113

2025-10-01

【文学の部屋|池西言水】江戸時代編.4

2025-02-11

【文学の部屋|在原業平】平安時代編.2

2025-01-20

【経営者の部屋|茂木重次郎】明治時代編.70

2024-12-29

【文学の部屋|在原業平】伊勢物語で伝説化!?

2023-09-15

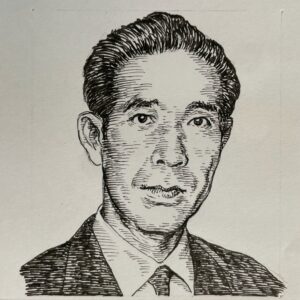

【化学者の部屋|福井謙一】日本初の化学賞受賞

2023-07-20

【江戸文学|俳諧の連歌】「池西言水」京都俳句のドン

2023-03-31

【探究ネタ】「隆光」日本の宗教に携われた人々

2022-11-16

【陶芸家の部屋|富本憲吉】模様から模様をつくるべからず!?独学の陶芸は人間国宝

2022-10-09

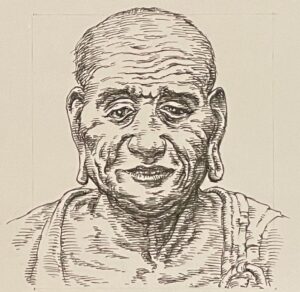

【探究ネタ】「義淵」日本の宗教に携われた人々

2022-05-25

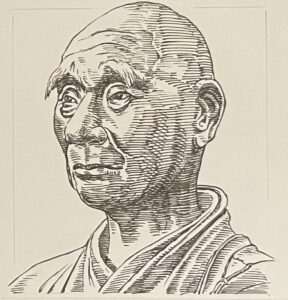

【探究ネタ】「叡尊」日本の宗教に携われた人々

2022-05-19

広告コーナー

いらすとすてーしょんはGoogle AdSenseの収益により

運営させていただいております

皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

いらすとすてーしょん検索コーナー

新着偉人(It's New)

新たに公開のイラストポートレートをご覧ください

【文学の部屋|大高ひさを】昭和時代編.222New!!

2026-02-06

1月16日より、文学の部屋から飛鳥時代〜の文学者をお届けしています↓

2025年1月15日まで、経営者の部屋より明治・大正・昭和時代に活躍した経営者をお届けしました↓

シュー(Syu)です

2026年も、よろしくね

「いらすとすてーしょん」は5年目を迎えました。今年も、皆様に役立つ世界の偉人たちをシューちゃんと共にフリーイラストポートレートをお届けします